●家で音楽を聴いているとき、ときどき左スピーカーから音が正しく出ていなくて「あれ?」と思うことがなんどかあった。どうやらケーブルの接触不良のようで、スピーカーケーブルをアンプの端子につなぎ直すと正常に戻る。でも、しばらくするとまた左チャンネルが変になったりして「うーん」と思っていたのだが、世の中にはバナナプラグというものがあることに気づき、さっそく導入することに。

●家で音楽を聴いているとき、ときどき左スピーカーから音が正しく出ていなくて「あれ?」と思うことがなんどかあった。どうやらケーブルの接触不良のようで、スピーカーケーブルをアンプの端子につなぎ直すと正常に戻る。でも、しばらくするとまた左チャンネルが変になったりして「うーん」と思っていたのだが、世の中にはバナナプラグというものがあることに気づき、さっそく導入することに。

●やることは簡単。今まではスピーカーケーブルの先っぽを剥いて裸の銅線をくるくるっとアンプの端子に巻いていたのだが、この銅線をバナナプラグの内側に固定するだけ。で、プラグをアンプの端子に刺せばつながる。これで接触が確実になるし、抜き差しも簡単にできるようになる。ケーブルの接触不良なのか、別の原因なのか、問題の切り分けができると思っていたが、やはり接触の問題だったようで、以後、問題なく再生できている。

●知ってるメーカーの製品なら安価なもので十分と思ったので、audio-technicaのAT6301という商品を選んだ。ここでどの商品を選ぶかによって音が変わる的な発想はワタシにはない。

2024年11月アーカイブ

バナナプラグを導入する

フェスティヴァル・ランタンポレル レ・ヴォルク弦楽三重奏団 et 上野由恵 ベートーヴェン&マヌリ

●27日は東京文化会館の小ホールへ。野平一郎東京文化会館音楽監督のプロデュースにより立ち上げられた新しいプロジェクト「フェスティヴァル・ランタンポレル」の一公演。このプロジェクトのコンセプトは現代と古典のクロスオーバー。現代音楽の公演は聴衆がすっかり固定的になっているし、古典の公演は同じレパートリーの反復になりがちということで、両者を横断するような音楽祭を開きたいというのが趣旨。同様の狙いを持つフランスのニームのレ・ヴォルク音楽祭、およびIRCAMとの連携で、11月27日から12月1日まで開催される。今回は「ベートーヴェン&フィリップ・マヌリ」と「シューベルト&ヘルムート・ラッヘンマン」という組合せが軸。

●27日は東京文化会館の小ホールへ。野平一郎東京文化会館音楽監督のプロデュースにより立ち上げられた新しいプロジェクト「フェスティヴァル・ランタンポレル」の一公演。このプロジェクトのコンセプトは現代と古典のクロスオーバー。現代音楽の公演は聴衆がすっかり固定的になっているし、古典の公演は同じレパートリーの反復になりがちということで、両者を横断するような音楽祭を開きたいというのが趣旨。同様の狙いを持つフランスのニームのレ・ヴォルク音楽祭、およびIRCAMとの連携で、11月27日から12月1日まで開催される。今回は「ベートーヴェン&フィリップ・マヌリ」と「シューベルト&ヘルムート・ラッヘンマン」という組合せが軸。

●で、この日は「ベートーヴェン&フィリップ・マヌリ」。前半がマヌリの「パルティータI ヴィオラとエレクトロニクスのための」、後半がマヌリの「Silo アルトフルートとヴィオラのための」と「ジェスチャー 弦楽三重奏のための8楽章」、ベートーヴェンの弦楽三重奏曲ハ短調Op.9-3。演奏はレ・ヴォルク弦楽三重奏団(ヴァイオリン:オード・ペラン=デュロー、ヴィオラ:キャロル・ロト=ドファン、チェロ:ロビン・マイケル)、アルトフルートの上野由恵、前半のエレクトロニクスが今井慎太郎、サウンド・ミキシングがフィリップ・マヌリ本人。まあ、こういうマヌリ中心のプログラムなので、客席の雰囲気は現代音楽の公演そのものって感じではあるが、おそらくこの日がもっとも現代音楽寄りで、ほかの日はもう少し古典寄りの客席になるはず。

●前半の「パルティータI ヴィオラとエレクトロニクスのための」は45分くらいある長大な作品。ヴィオラの独奏に対して、これをエレクトロニクスで増幅、変調したサウンドが重なり、追随する。全体は9つの部分からなるというのだが切れ目は明確ではなく、文脈が希薄で、周期的な拍もないので聴きづらいタイプの作品ではあるのだが、部分部分あるいは瞬間瞬間の響きのおもしろさがあるのでそこまで長さは感じない。しばしば瞑想的で、エレクトロニクスにはエレクトロニクスの詩情があるということも感じる。

●後半は弦楽三重奏という編成が描くマヌリとベートーヴェンのコントラストが鮮やか。マヌリの「ジェスチャー」は抑制的な身振りの小曲が集まったミクロコスモス的な曲集。この後、奏者がそれぞれピリオド楽器に持ち替えてベートーヴェンを演奏したのだが、ベートーヴェンが始まったとたんにがらりと世界が変わる。それまでは巨大なキャンバスを使って自由にあちこちに絵を描いていたのが、ギュッとカンバスのサイズが小さくなって、そこにみっちり稠密な絵が描かれていて、密度が爆発的に高まっているみたいな感じだ。本来なら自分にとってずっとなじみ深いはずのベートーヴェンが異質な世界のように感じられるのがおもしろいところ。アンコールでふたたびマヌリの「ジェスチャー」の終楽章。キレッキレ。

●冒頭でこの音楽祭のナビゲーター役を務める沼野雄司さんのトークがあった。後半途中では沼野さんと野平さんのトークも。これがあるとないでは大違いで、現代作品を多くの人に聴いてもらうには必須なんじゃないかな。沼野さんのトークは明快かつ親切で、大いに助けになった。こういったトークに必要なのは曲目解説ではなく、事前に「目線を与える」ってことなんだなと納得。

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団記者会見

●先週に遡って18日は東京オペラシティで東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団の記者会見。会場が東京オペラシティでどういうことなのかなと思ったら、プレスだけではなく定期会員のみなさんも参加できる会だと知って納得。コンサートホールのステージ上に雛壇が設けられ、われわれは客席に座る方式。写真はコンサートマスターの戸澤哲夫、常任指揮者の高関健、首席客演指揮者の藤岡幸夫の各氏。ほかに志田明子楽団長、星野繁太事業部長が登壇。楽団創立50周年を迎える2025/26シーズンのラインナップが発表された。東京オペラシティの定期演奏会6公演とティアラこうとうの4公演、それと26年の改修の影響でオペラシティ定期の回数が減ることもあり、サントリーホールで50周年記念特別演奏会が開かれる。

●定期演奏会の目玉となりそうなのは、9月の高関健指揮によるヴェルディ「ドン・カルロ」演奏会形式。歌手陣は妻屋秀和、小原啓楼、上江隼人、大塚博章、木下美穂子、加藤のぞみ。高関にとって「ドン・カルロ」は、かつてベルリン留学時にカラヤンの指揮で聴いた思い出の作品。音楽に集中できる演奏会形式でヴェルディの真髄を聴いてほしいと語る。またサントリーホールの特別演奏会は、26年2月にマーラーの交響曲第6番「悲劇的」と同3月にマーラーの交響曲第2番「復活」と大作が並ぶ。藤岡幸夫はヴォーン・ウィリアムズのカンタータ「我らに平和を与えたまえ」他。

●戸澤コンサートマスター「東京シティ・フィルの音作りの基本は飯守泰次郎時代に築かれた。現在は若手が増えてきて、上昇気流に乗っている。ルーティーンに陥らず、みんなで音楽をつくっている。いちばん気を付けているのは、室内楽的に音楽をつくること。50年はオーケストラの世界では若輩者かもしれないが、そのなかで世代交代もある。新しいチャレンジをしながら、音楽面での足腰を鍛えていきたい」

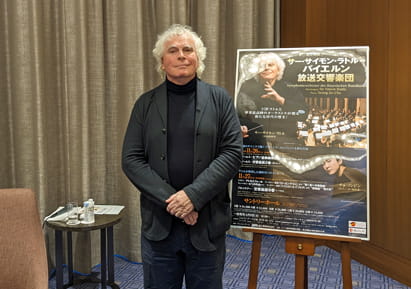

サイモン・ラトル 2024年バイエルン放送交響楽団日本公演 記者懇親会

●25日昼、ホテルオークラでサイモン・ラトル&バイエルン放送交響楽団2024年来日記者懇親会。ラトルの記者会見はこれまでにも何度か出席しているが、バイエルン放送交響楽団の首席指揮者としての登場はもちろん初めて。楽団のニコラス・ポント事務局とともに登壇。密度の濃い会見だったので、印象に残った事柄をいくつか。ラトル「バイエルン放送交響楽団を初めて聴いたのはリヴァプールでクーベリックが指揮した公演。そのオーケストラでいま自分が首席指揮者を務めている。これは大変光栄なことだと思っている」「このオーケストラには偉大なドイツ・オーストリア音楽の伝統がある。同時に現代音楽の分野でも高い技術を持ち、数々の新作を初演してきている。ガット弦で演奏してみようというクレイジーなアイディアも受け入れてくれる。こんなに好奇心旺盛なオーケストラを好きにならずにはいられない」。ポント事務局長からもラトルとオーケストラは「相思相愛の関係」といい、ヤンソンスの逝去、パンデミックといった辛い時期を乗り越えて、ようやく来日できたことを喜んでいた。

●前夜がミューザ川崎でのブルックナーの交響曲第9番だったので、質疑応答ではこの話題が中心。ラトル「ミューザ川崎はヤンソンスにとっても私にとっても世界でいちばん好きなホールのひとつ。いつもツアーではミューザ川崎で最高の演奏ができる。それはお互いの音が聞こえるから。同じことはボストンのシンフォニーホールでも起きる。われわれにとってホールは楽器のひとつ。だからホールが変わればおのずと演奏も変わる」

●ラトル「私がもっとも尊敬するブルックナー指揮者は97歳のブロムシュテット。彼ほどブルックナーを理解している指揮者はいない。それは古楽や教会音楽を知悉しているからだろう」「ブルックナーの交響曲第9番では、第4楽章補筆完成版と(今回のように)第3楽章までの演奏のどちらもあり得る。本来であればこの曲は交響曲第8番と同様の巨大な交響曲であるが、シューベルトの『未完成』のように第3楽章の終わり方もよいと思っている。どちらがよいのか、聴衆の間で今後も議論が続くだろう。第4楽章を聴いて、すごく変で尖がっているという人がいるが、それは第3楽章までも同じであって、単に慣れているに過ぎない。慣れれば第4楽章を受け入れられるようになる」

●ラトルは「心のなかでは35歳なのに、日本に来るようになってから40年以上経っていることに驚く」と語っていた。なんだか納得。フレッシュでオープンなマインドを失っていない。

サイモン・ラトル指揮バイエルン放送交響楽団のブルックナー他

●24日はミューザ川崎でサイモン・ラトル指揮バイエルン放送交響楽団。全席完売。前回はロンドン交響楽団の音楽監督として来日していたラトルが、バイエルン放送交響楽団の首席指揮者として来日。ベルリン・フィルの後のキャリアがこんなふうに続くとは。プログラムはベートーヴェンのピアノ協奏曲第2番(チョ・ソンジン)、ブルックナーの交響曲第9番(コールス校訂版/3楽章)。チョ・ソンジンを聴いたのはかなり久しぶりだけど、ショパン・コンクールの優勝以後、大ピアニストへの道を着々と歩んでいるのだなと実感。風格と機敏さを兼ね備えたベートーヴェンで、彫りの深い表現だけど、決してロマンに傾かない。澄明な音色や繊細な弱音表現に加えて、確たるダイナミズム。オーケストラの編成は小ぶりだが音に厚みがあり、強靭でシャープ。ピアノと指揮とオーケストラがひとつになって音楽を紡ぎ出しているといった様子。ソリスト・アンコールは意外というか、納得というか、ウィーン時代初期のベートーヴェンの師であるハイドンのピアノ・ソナタ第53番ホ短調(第34番 Hob. XVI:34)の第3楽章。この曲、少しシューベルトっぽい(順序は逆だけど)。

●ブルックナーではバイエルン放送交響楽団が底力を発揮。豊かで重厚な響きがあまりにすばらしくて聴き惚れてしまう。オーケストラ芸術の最高峰といいたくなる水準。厚みがあっても、ラトルのブルックナーは推進力があり、もっさり感ゼロ。凛々しいブルックナーで、深遠ぶらないのが吉。ラトルは以前、ベルリン・フィルでこの曲の第4楽章補筆完成版をとりあげていたけど、今回は第3楽章のみ。とはいえ、もはやこの曲の第3楽章を聴いて、「平安の内に終わった」と感じることは難しい。終結部の前の不協和な叫びは壮絶。この混沌はその先に続くべき楽章の存在を強く求めている。演奏が終わると、満席のミューザに完璧な静寂が訪れた。ラトルが腕を下ろしてから大喝采に。カーテンコールで出てきたラトルが「えっと、このままじゃナンなんで、第4楽章補筆完成版をアンコールでやっちゃいます!」って言わないかな~と妄想したが、もちろんそんなことはありえない。現実のラトルは聴衆とホールを称えるような仕草をくりかえした。団員退出後も拍手は止まず、ラトルのソロ・カーテンコールに。忘れがたい一夜。

ディマ・スロボデニューク指揮NHK交響楽団のプロコフィエフ、ストラヴィンスキー他

●21日はサントリーホールでディマ・スロボデニューク指揮NHK交響楽団。この秋の「名前が覚えられない気鋭の指揮者」シリーズ第3弾(と、勝手に設定。第1弾はアラン・アルティノグル、第2弾はアンドレス・オロスコ・エストラーダ)。プログラムはチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(ニキータ・ボリソグレブスキー)、プロコフィエフのバレエ音楽「石の花」より「銅山の女王」「結婚組曲」、ストラヴィンスキーの3楽章の交響曲。指揮者もソリストも長身痩躯。そしてソリストが指揮者よりもさらに覚えられない名前だった……。ニキータ・ボリソグレブスキー。10回くりかえしても覚えられる自信がない。

●前半、そのボリソグレブスキーは颯爽として洗練されたチャイコフスキーを披露。ロマンや土の香りは控えめ。オーケストラも引きしまったサウンドで雄大。ソリスト・アンコールはバッハの無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番のサラバンド。後半はあまり演奏されないプロコフィエフの「石の花」とストラヴィンスキーの3楽章の交響曲の組合せ。プロコフィエフのバレエ音楽といえば「ロメオとジュリエット」や「シンデレラ」が人気曲だけど、比べると「石の花」にはキャッチーなメロディが乏しいということなのか。バレエのプロローグに相当する「銅山の女王」は、むしろ交響曲に近いプロコフィエフのワイルドなテイストを楽しめる。それに比べると「結婚組曲」は職人芸的というか、やや穏健な作風。オーボエのソロが圧巻。ストラヴィンスキーの3楽章の交響曲は整然としてスマート、さすがのカッコよさ。新古典主義的な軽快さだけではなく、重量感も。こちらのほうが「石の花」より少し前に書かれているわけだけど、いつまでも新鮮さを失わない曲。

●この日、なにを勘違いしたのか、会場がNHKホールだと思い込んでいて、原宿駅を出て代々木公園に入るところまで歩いてから、「はっ!」と気がついた(気づくのが遅すぎ!)。「オ、マイガッ!」と心のなかで絶叫し、猛ダッシュで引き返して、地下鉄の明治神宮前駅に直行。最短ルートをあれこれ検索しながら銀座線に乗り換えて溜池山王駅からサントリーホールに向かって、大汗をかきながら開演に間に合ったのだった。いやー、どちらの会場もあり得る金曜日ならともかく、サントリーホールに決まっている木曜日にまちがえるって、どういうことなの? ふつう、まちがえないでしょ。っていうか、会場まちがい、今までに何回やってるの。まったく自分を信用できない。

新国立劇場 ロッシーニ「ウィリアム・テル」(新制作)

●20日は新国立劇場でロッシーニのオペラ「ウィリアム・テル」(新制作)初日。日本初の原語舞台上演。序曲だけはあまりに有名だが、長大なグランドオペラとしての全貌を初めて目にすることに。長い作品だとは聞いていたが、吟味の上のカットも施され、上演時間は4時間35分ほど(休憩30分×2回込み)。初めて見る新鮮さもあってか、体感的には意外と長さを感じず。ヤニス・コッコスの演出、美術、衣裳。大野和士指揮東京フィル。

●まず、冒頭の序曲が驚き。コンサートではまるで小交響曲のようなスペクタクルとして鳴り響くが、ピットで演奏されるとぜんぜん印象が違っていて、これは軽やかな幕開けの音楽なのだと実感。序曲の間にすでに演技が始まる方式。ストーリーは重い。ハプスブルク家の圧政下でスイスの民衆が自由を求めて戦う物語であり、そのスイスの英雄が弓の名手であるウィリアム・テル(ゲジム・ミシュケタ)。抑圧する側のボス、悪代官役が総督ジェスレル(妻屋秀和)。つまり、これは「スター・ウォーズ」でいえば、ジェダイの騎士と帝国軍の戦いで、テルとジェスレルの争いが中心となって物語が動くのかなと思いきや、そうじゃないんすよ! 軸となるのはスイス側の長老の息子アルノルド(ルネ・バルベラ)。彼はひそかにハプスブルク家の皇女マティルド(オルガ・ペレチャッコ)と愛し合っているというロマンスが設定されているのだ。しかしアルノルドは父親を悪代官側に殺されてしまう。愛をとるか、父の敵を討つか。そんな葛藤が描かれる。でも、全体のハイライトシーンは、やっぱり息子の頭に載ったリンゴをテルが弓で射る場面になる(ちなみに弓といってもアーチェリーではなくクロスボウのほうだ)。まあ、テルの話だけだとロマンス要素が皆無になってしまうので、オペラとしてはアルノルドとマティルドに焦点を当てるしかないのか。実際、音楽面ではこのふたりが肝。複焦点的なドラマになっていて、そこがぎこちないともいえるし、おもしろいともいえる。

●ロッシーニの音楽は聴きどころ満載。このオペラ、合唱が大活躍する。強力な合唱団を持つ新国立劇場にふさわしい。バレエのシーンもふんだんにあって、娯楽性が高い。重唱もたくさん。歌手陣ではアルノルド役ルネ・バルベラの甘く軽やかな声が印象的。ペレチャッコのマティルドは格調高い。ゲジム・ミシュケタのテルも英雄らしい堂々たるテル。遠目だとテルとアルノルドが似ていて最初は少し混乱した。テルの息子ジェミの安井陽子が秀逸。少年にしか見えない。オーケストラは力まず、清爽な響き。

●以下、演出内容に触れる。ヤニス・コッコスの演出はこの物語を現代に通じるものとして描く。モダンで暗いトーンの抽象化された舞台で、ハプスブルク家の軍人たちは黒ヘルメットを被り、容赦のない暴力性を誇示する。本来のグランドオペラでは風光明媚なスイスを描いたパノラマや民族衣装のダンスが見物だったのかもしれないが、ここにあるのは現実の悲劇の反映だ。実際、だれもが知るテルのエピソードは残忍そのものではある。息子の頭にリンゴを載せて、それを父に射させるのだから。ここには人間性のかけらもない。第3幕のバレエシーンでは総督ジェスレルがスイスの民衆に踊りを強要するわけだが、支配者である男のダンサーたちが、被支配者である怯えた女のダンサーたちを相手にする。現代ならもっと直接的な描写もあり得るのだろうけど、これでも十分に心が凍り付く。最後に映像で投影されるのは、爆撃を受けたと思しき廃墟だった……。一方で、ロッシーニの音楽はどこまでもロッシーニで、恐怖や憎悪を描く場面ですら優美さを失わないのだが。

●あっ、そうそう、有名な序曲のおしまいの「スイス軍の行進」、あれは本編に出てこないんすよ! 知ってた? あのギャロップで華やかな幕切れになったりしない。その代わり、おしまいの場面では本当に崇高な歓喜の音楽が奏でられる。やっぱりロッシーニって、こうだよなーって思う。フォースの暗黒面に堕ちない。

中国vsニッポン@ワールドカップ2026 アジア最終予選

●18日、東京オペラシティで東京シティ・フィルの記者発表会へ。2025/26シーズンラインナップが発表された。その様子はまた後日改めて詳しく書くとして、ひとまず年間パンフレット(PDF)にリンク。

●で、19日夜はW杯アジア最終予選のアウェイ中国戦。先日のインドネシア戦から中三日となるアウェイ2連戦。森保監督は例によって大幅に選手を入れ替えてきた。GK:鈴木彩艶-DF:瀬古歩夢、板倉、町田-MF:遠藤、田中碧-伊東(→橋岡大樹)、久保(→前田大然)、南野(→鎌田)、中村敬斗(→三笘)-FW:小川航基(→古橋)。

●で、19日夜はW杯アジア最終予選のアウェイ中国戦。先日のインドネシア戦から中三日となるアウェイ2連戦。森保監督は例によって大幅に選手を入れ替えてきた。GK:鈴木彩艶-DF:瀬古歩夢、板倉、町田-MF:遠藤、田中碧-伊東(→橋岡大樹)、久保(→前田大然)、南野(→鎌田)、中村敬斗(→三笘)-FW:小川航基(→古橋)。

●ホームでは7対0で勝った相手だが、アウェイとなるとまったく別の展開になる。序盤からニッポンはボールを持っても、ビルドアップがうまくいかない。選手の流動性が足りないのか、ウィングバックにボールを出しても、そこからボールを運ぶ手段がなく、下げるだけ……といった場面が多く、20分過ぎまでシュートなし。イバンコビッチ監督率いる中国は4バック、3ボランチの形で非常に組織的な守備。なんだかボールの出しどころがないな……と思っていたが、どうやら中国はニッポン対策として両サイドのタッチラインを引き直してピッチを狭くしていた模様。道理でいくらボールを横に動かしてもディフェンスが素早く付いてくるはずだ。なんという策士。

●が、そのおかげなのか、なんと前半にコーナーキックから2点もゴールを獲れてしまった。39分、久保のキックにマークを外した小川が頭でビシッと合わせて先制点。さらに前半終了間際の51分、伊東のキックにニアで町田がそらしてファーでフリーになった板倉がヘディングで2点目。これは練習通りの形か。あまりコーナーキックで点を獲るタイプのチームではないと思っていたが、よもやの2連発。それはまあ、ピッチが狭ければコーナーキックの威力と精度は増すわけで、まさに「策士策に溺れる」。

●しかし後半3分、ニッポンのディフェンスが中国に詰め切れず、リンリャンミンが1点を返す。これで一気に中国の勢いが増すところだったが、後半9分、久保とのコンビから伊東が抜け出てペナルティエリア右から逆サイドに狙いすましたクロスを送って、フリーの小川がゴール。中国 1対3 ニッポン。

●中国はコーナーキックの場面で、キーパー鈴木彩艶を囲むように選手が密集する謎作戦。満員電車作戦と名付けたい。これ、もし効果あるならみんなマネすると思うんだけど、どうなんでしょね。おもしろそうなんだけど。

●森保監督の超攻撃的布陣、攻めてるときはいいけど、守りに回ると両ウイングバックにフォワード調の選手を使う意味がなくなる……というのはだれもが気にしているところだけど、後半途中から伊東に代わって守備的な橋岡大樹が入った。攻撃力は落ちるけど、チームは落ち着く。で、そうなると右ウイングバックだけが下がり目になるので、ほとんど4バックみたいな形になるんすよね。この形は汎用性が高いかも?

●インドネシアがホームでサウジアラビアを破った(!)。インドネシアのオランダ化は成功している。バーレーンとオーストラリアは引分け。グループCはニッポンが勝点16で独走し、残りのすべての国が勝点7と6の間にひしめく大混戦になった。

インドネシアvsニッポン@ワールドカップ2026 アジア最終予選

●15日、N響定期の後、帰宅してからW杯アジア最終予選のインドネシアvsニッポン戦をDAZNの見逃し配信で。今晩、アウェイ中国戦があるので今さらではあるが、振り返っておこう。ちなみに今回、DAZNは無料配信を敢行、テレビ放送はなし。はたしてこれでいいのかどうか……。DAZNの無料配信もFanZoneというオンラインチャットで交流しながらゲストといっしょに観戦するタイプの別チャンネルだったようで、ストレスがたまりそう。最初、まちがえてそちらにつないだのだが、有料配信に切り替えたらふつうの中継でほっとした。DAZNはFanZoneを推したいみたいなのだが、もしあれを強制的に見せられるのだったらもう契約しない。

●15日、N響定期の後、帰宅してからW杯アジア最終予選のインドネシアvsニッポン戦をDAZNの見逃し配信で。今晩、アウェイ中国戦があるので今さらではあるが、振り返っておこう。ちなみに今回、DAZNは無料配信を敢行、テレビ放送はなし。はたしてこれでいいのかどうか……。DAZNの無料配信もFanZoneというオンラインチャットで交流しながらゲストといっしょに観戦するタイプの別チャンネルだったようで、ストレスがたまりそう。最初、まちがえてそちらにつないだのだが、有料配信に切り替えたらふつうの中継でほっとした。DAZNはFanZoneを推したいみたいなのだが、もしあれを強制的に見せられるのだったらもう契約しない。

●で、試合だが、ワールドカップ出場に向けてオランダ系帰化選手をずらりとそろえたインドネシアは壮観。11人中9人が帰化選手だったかな。オランダのAZでプレイ経験のある菅原由勢は「帰化選手はほぼ全員知っている」そうなので、オランダの国内リーグ選抜みたいなチームなのだろう。ぱっと見、アジアというよりヨーロッパのチーム。なかにはオランダU21代表経験のある選手もいるとか。今の時代、これはなんの不思議もない話ではある。先のワールドカップでオランダ代表がスリナム系の選手ばかりで白人選手がずいぶん少ないなと思ったが、その一方でインドネシア代表がオランダ系の選手ばかりになっていたとは。

●試合結果は一方的で、インドネシア 0対4 ニッポン。序盤は楽な展開ではなく、雨と重い芝に苦労した模様。スピード感のあるパス回しができない。インドネシアを後押しするファンの声援も独特で、大したチャンスでなくてもドッとスタンドが明るく湧きあがって、やりにくそう。インドネシアがニッポンのミスを突いて2度ほど先制点を奪うチャンスがあった。鈴木彩艶のファインセーブあり。シン・テヨン監督率いるインドネシアは、自分たちがボールを持てばしっかりとパスをつないでくるチーム。それがニッポンにはむしろ助かったところがあって、意外とオープンな展開になる。前半35分、鎌田が小川に出したパスを相手ディフェンダーがオウンゴール、続いて40分に左からの折り返しを走り込んだ南野がダイレクトでシュート、左ポストに当たってゴール、後半4分、相手のキーパーのミスから守田がゴール。

●圧巻は後半24分、途中出場の菅原のゴール。右サイドを抜け出て、ゴール前に侵入、クロスを入れると見せかけて、キーパーの肩口を抜けるシュートを豪快に蹴り込んだ。あそこでニアの上を狙って、あんなに強いシュートを打てるとは。今、森保監督が採用している3バックにはサイドバックというポジションがないので、菅原や長友には出番がなかなか回ってこない。3バックの右ウィングバックとなると、菅原は堂安や伊東と同じポジションを争うことになってしまう。もっともこのポジションで本職なのは菅原のほうだが。

●ほとんどオランダの選手だらけのチームを相手に、ニッポンが格上のチームとして戦っていることに不思議な気分になった。GK:鈴木彩艶-DF:橋岡大樹、板倉、町田-MF:遠藤、守田-堂安(→菅原)、南野(→前田大然)、鎌田(→旗手)、三笘(→伊東)-FW:小川航基(→大橋祐紀)。負傷の谷口の代役は橋岡。大橋祐紀はイングランド2部のブラックバーンで大活躍中、28歳にして代表デビュー。

アンドレス・オロスコ・エストラーダ指揮NHK交響楽団のショスタコーヴィチ他

●15日はNHKホールでアンドレス・オロスコ・エストラーダ指揮N響。ワーグナーの「タンホイザー」序曲、ヴァインベルクのトランペット協奏曲(ラインホルト・フリードリヒ)、ショスタコーヴィチの交響曲第5番というプログラム。一曲目のワーグナーが少し意外な選曲。ヴァインベルクのトランペット協奏曲ではラインホルト・フリードリヒが無双状態。吹いていないときは指揮をするように軽く手を動かしリズムをとるなど、余裕の吹きっぷり。この曲、初めて聴いたけど、他のヴァインベルク作品を聴いたときと同様、ショスタコーヴィチとの共通性を強く感じる。ついジェネリック・ショスタコーヴィチのように感じてしまいがち。ヴァインベルクがショスタコーヴィチから影響を受けたように、ショスタコーヴィチもまたヴァインベルクから影響を受けているというのだが……。終楽章のファンファーレでメンデルスゾーンの「結婚行進曲」やビゼーの「カルメン」などが引用されて楽しい曲ではある。ソリストのポジティブなパーソナリティも大いに貢献していたのでは。アンコールにソリスト編曲の「さくらさくら」。サービス満点。

●15日はNHKホールでアンドレス・オロスコ・エストラーダ指揮N響。ワーグナーの「タンホイザー」序曲、ヴァインベルクのトランペット協奏曲(ラインホルト・フリードリヒ)、ショスタコーヴィチの交響曲第5番というプログラム。一曲目のワーグナーが少し意外な選曲。ヴァインベルクのトランペット協奏曲ではラインホルト・フリードリヒが無双状態。吹いていないときは指揮をするように軽く手を動かしリズムをとるなど、余裕の吹きっぷり。この曲、初めて聴いたけど、他のヴァインベルク作品を聴いたときと同様、ショスタコーヴィチとの共通性を強く感じる。ついジェネリック・ショスタコーヴィチのように感じてしまいがち。ヴァインベルクがショスタコーヴィチから影響を受けたように、ショスタコーヴィチもまたヴァインベルクから影響を受けているというのだが……。終楽章のファンファーレでメンデルスゾーンの「結婚行進曲」やビゼーの「カルメン」などが引用されて楽しい曲ではある。ソリストのポジティブなパーソナリティも大いに貢献していたのでは。アンコールにソリスト編曲の「さくらさくら」。サービス満点。

●後半のショスタコーヴィチの交響曲第5番がとてもいい。速めのテンポを基調として、音楽に躍動感があり停滞しない。思わせぶりなところがないのが吉。第1楽章のおしまい部分、リズミカルに脈打っていて、舞踊性すら感じる。第3楽章のラルゴ、これを遅くて粘る音楽、深い祈りの音楽として立派な名演を聴かせる人も少なくないけど、オロスコ・エストラーダはぜんぜん違っていて、颯爽として強靭。終楽章、冒頭こそ予想外に遅いテンポ設定だったが、すぐにスピード感を取り戻して、ひりひりするような緊迫感のあるフィナーレに。終結部も間延びせず。弦楽器の全力強奏が輝かしい。

●だいぶ好みのわかれるショスタコーヴィチだとは思ったが、拍手がいったん止みかけた後、熱心なお客さんたちが続けてくれて、次第にまた拍手が高まりオロスコ・エストラーダのソロ・カーテンコールになった。オロスコ・エストラーダ、コロンビア出身ではあるけどウィーンで勉強して、たくさんウィーンで活躍している。いずれニューイヤー・コンサートに呼ばれるかも?

「アイヴズを聴く 自国アメリカを変奏した男」(J.ピーター バークホルダー著)

●今年発売された音楽書のなかで、これほど待ち望んでいた一冊はなかった。「アイヴズを聴く 自国アメリカを変奏した男」(J.ピーター バークホルダー著/奥田恵二訳/アルテスパブリッシング)。これまで日本語で読めるアイヴズ本がほとんどなかったところに、ついに登場した決定的な評伝であり作品論でもある。堂々544ページにわたる大著なので、お値段もそこそこする。以前から、この本の翻訳が進んでいることは耳にしていたのだが、これだけの分量となるとさまざまな過程で難航してもおかしくないわけで、なんとかアイヴズ生誕150年に間に合ってくれて本当によかった。

●今年発売された音楽書のなかで、これほど待ち望んでいた一冊はなかった。「アイヴズを聴く 自国アメリカを変奏した男」(J.ピーター バークホルダー著/奥田恵二訳/アルテスパブリッシング)。これまで日本語で読めるアイヴズ本がほとんどなかったところに、ついに登場した決定的な評伝であり作品論でもある。堂々544ページにわたる大著なので、お値段もそこそこする。以前から、この本の翻訳が進んでいることは耳にしていたのだが、これだけの分量となるとさまざまな過程で難航してもおかしくないわけで、なんとかアイヴズ生誕150年に間に合ってくれて本当によかった。

●いつもなら本は読んでから紹介するのだが、これはそうそう読み切れないので、まだごく一部を読んだところ。この一冊は頭から読むよりは、読みたいところから読むのがいいと思う。たとえば、偉大な作品、「コンコード・ソナタ」から読む。なんと、この一曲のために第10章「アメリカ文学」の章まるまる46ページが割かれているのだ。ピアノ・ソナタ一曲に46ページっすよ! この章が「アメリカ文学」と題されているように、「コンコード・ソナタ」が文学由来の作品だということは、もっと意識されるべきことかもしれない。著者は言う。

「コンコード・ソナタ」は、究極的にはロマン的な衝動を反映した近代音楽作品ということになる。それはメンデルスゾーンの「夏の夜の夢」や、リストの「ダンテ・ソナタ」および「ファウスト交響曲」、リヒャルト・シュトラウスの「ドン・ファン」および「ドン・キホーテ」その他、数えきれぬほどの19世紀の器楽作品と同様、文学作品に触発された作品であり、ロマン的なピアノ書法──即興的な夢幻性から単純な歌謡性にいたる様式、緊張度の高い半音階主義から明瞭な機能和声にいたる調性感、深刻な発言から軽妙な遊び感覚にいたる表現性を含み込んだ書法──を大幅に採りいれた作品である。

この一文を読んだだけでも、「コンコード・ソナタ」の聴き方が変わってこないだろうか。

●あと、まっさきに読んだのは保険会社のくだり。アイヴズといえば「不協和音のために飢えるのはまっぴら」と言って、保険会社を設立して生計を立てたとよく言われる。その保険会社が際立った成功を収めたことはあちこちで目にしていたが、もう少し詳しい事情を知りたいと思っていたのだ。保険会社というか、保険代理店で保険を売っていたわけだが、アイヴズはもともと保険代理店の社員にすぎなかった。ところが勤務先でスキャンダルが発覚し、この会社が解散することになり、アイヴズは同僚と一緒に新たに会社を立ち上げた。この会社が急成長を遂げてアイヴズは財を成した。しかし、アイヴズ自身は決して自ら保険の販売を手がけなかったという。その代わり、保険額を決めるシステマティックな方法をパンフレットにまとめ、研修資料を作り、保険の代理人養成のための学校を初めて開いた。アイヴズが導入した方式によって「代理店の保険販売業務は完全に様変わりした」というのだから、保険業界へのインパクトは相当に大きかったようだ。そして、その原動力は経済的に成功したいという欲求ではなく、保険により世の家庭は守られるべきという崇高な理念にもとづく理想主義だったという点は、作曲家としてのアイヴズの姿と重なっているように思える。

アンドリス・ネルソンス指揮ウィーン・フィルのマーラー5

●12日はサントリーホールでアンドリス・ネルソンス指揮ウィーン・フィル。プログラムはプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第1番(五嶋みどり)とマーラーの交響曲第5番。演奏会の冒頭でフロシャウアー楽団長がネルソンスと通訳を伴って登場し、小澤征爾追悼のメッセージを述べた。1966年にザルツブルク音楽祭で初めて共演し、ウィーン国立歌劇場では音楽監督を務めたマエストロへの思いを込めて、これよりバッハのアリアを演奏するので、演奏後は拍手を控えて黙祷を捧げたいとの旨。通称「G線上のアリア」が演奏され、その後、拍手なしで全員起立して黙祷。これがまさにウィーン・フィルという弦の響きで、聴き惚れてしまった。本編のプロコフィエフでは五嶋みどりが入神のソロ。全身を使って祈るように音楽を紡ぎ出す。瞑想的な終結部がオーケストラと一体となって絶美。ソリストアンコールとして、バッハの無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番より第1曲プレリュードを軽快に。プロコフィエフの協奏曲のスケルツォ楽章とつながっているような気がする、無窮動風のところが。

●12日はサントリーホールでアンドリス・ネルソンス指揮ウィーン・フィル。プログラムはプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第1番(五嶋みどり)とマーラーの交響曲第5番。演奏会の冒頭でフロシャウアー楽団長がネルソンスと通訳を伴って登場し、小澤征爾追悼のメッセージを述べた。1966年にザルツブルク音楽祭で初めて共演し、ウィーン国立歌劇場では音楽監督を務めたマエストロへの思いを込めて、これよりバッハのアリアを演奏するので、演奏後は拍手を控えて黙祷を捧げたいとの旨。通称「G線上のアリア」が演奏され、その後、拍手なしで全員起立して黙祷。これがまさにウィーン・フィルという弦の響きで、聴き惚れてしまった。本編のプロコフィエフでは五嶋みどりが入神のソロ。全身を使って祈るように音楽を紡ぎ出す。瞑想的な終結部がオーケストラと一体となって絶美。ソリストアンコールとして、バッハの無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第3番より第1曲プレリュードを軽快に。プロコフィエフの協奏曲のスケルツォ楽章とつながっているような気がする、無窮動風のところが。

●後半、マーラーの交響曲第5番はネルソンスのマーラーでもあり、ウィーン・フィルのマーラーでもあり。冒頭からテンポが遅く一歩一歩踏みしめるように進む。先日のソヒエフのブルックナーほどではないにしても、重く巨大な音楽。この曲、大昔にマゼールとウィーン・フィルが来日公演で演奏して、そのFM放送のエアチェック音源が自分の刷り込みになってしまっているのだが、あの華麗さとはまったく違って、ネルソンスが描き出すのは苦悩に満ち、運命に抗う魂のマーラー。第1楽章と第2楽章はもともと闘争的な音楽だが、第3楽章も舞踊性は希薄で重力強め。アダージェットは官能的な愛の音楽というよりは、むしろ儚い喪失の音楽に聞こえる。それでも終楽章は荘厳壮麗なフィナーレになる。嵐のような激情の奔流をウィーン・フィルの豊麗な響きが上書きして、輝かしい結末に至る。大喝采とカーテンコールの後、ネルソンスのソロ・カーテンコールに。

●先日の川崎公演では指揮台に丸椅子があったが、この日は指揮台の脇に置かれていた。使用されず。ネルソンスがスリムであることにもう驚かない。会場ではウィーン・フィル来日記念グッズが販売されていた。トートバッグとかTシャツとか。どれどれ、フロシャウアー楽団長のアクスタはあるかな~(ありません)。

濱田芳通指揮アントネッロのバッハ ロ短調ミサ

●11日は東京オペラシティで濱田芳通指揮アントネッロ。バッハのミサ曲ロ短調。合唱は17名かな、そのうちソリストが鈴木美登里、中山美紀、中川詩歩、中嶋俊晴、新田壮人、彌勒忠史、田尻健、坂下忠弘、松井永太郎。かつて聴いたことのないような躍動するバッハ。全編にわたって音楽の喜びにあふれていた。

●冒頭キリエから、前へ前へと進む推進力がみなぎっている。響きは清澄で、温かい。グロリアのひりひりするような熱さ(Cum Sancto Spiritu...の高揚感)、クレドが柔らかく慈しみにあふれた表情で始まって、次第に加速して熱を帯びていく様子、アニュス・デイの絶唱(彌勒忠史)など、聴きどころ満載。とくにアニュス・デイは儚げな祈りの音楽ではなく、起伏に富んだドラマティックな歌唱で、こういう強靭な表現が可能なのかと目から鱗。オペラ的というか。おしまいのDona nobis pacemで、もう終わるのかと寂しくなる。全体が体感的に短く感じた。通奏低音の駆動力の高さ。リュートとハープの撥弦楽器が効いている。コルノ・ダ・カッチャをはじめ、管のソロも充実。

●今年はロ短調ミサを2回も聴けた。やっぱりこの曲はいいなー。

山田和樹指揮NHK交響楽団のルーセル、ラヴェル、ドビュッシー他

●10日はNHKホールで山田和樹指揮N響。前半にルーセルのバレエ音楽「バッカスとアリアーヌ」組曲第1番、バルトークのピアノ協奏曲第3番(フランチェスコ・ピエモンテージ)、後半にラヴェルの「優雅で感傷的なワルツ」、ドビュッシーの管弦楽のための「映像」より「イベリア」。協奏曲を別とすれば、舞踊的要素満載のフランス音楽プログラム。一曲目のルーセル、冒頭から覇気がみなぎっている。音楽が生きているというか。この曲、以前に山田和樹指揮日フィルで第1番と第2番を聴いているし、スイス・ロマンド管弦楽団を振った録音もあって十八番なのか。しかし組曲第1番だけというのは珍しい。

●バルトークではフランチェスコ・ピエモンテージがすばらしい。バルトークの音楽が怜悧でモダンであるばかりでなく、情感豊かで歌心にあふれた音楽でもあることを伝えてくれる。オーケストラも雄弁。ソリストアンコールにシューベルトの即興曲変ト長調作品90-3。しみじみ。

●ラヴェルの「優雅で感傷的なワルツ」を聴いて、「ラ・ヴァルス」とどっちが先なんだ問題に思い当たる人は多いと思う。曲調から察せられるように、「優雅」が先で「ラ・ヴァルス」が後。両曲はどちらもウィーンのワルツに触発されているが着想源が違っていて、「優雅で感傷的なワルツ」はシューベルトのワルツ、「ラ・ヴァルス」はヨハン・シュトラウス2世のようなウィンナワルツ。なのだが、両曲、部分的にすごく似てるじゃないっすか。だから、自分の勝手な解釈としては、これらは一連のワルツシリーズで、ヒーロー戦隊ものにたとえると「優雅」全8曲がレギュラー回の第1回から第8回で、「ラ・ヴァルス」がラスボス戦を描く最終回拡大版スペシャル。だから「ラ・ヴァルス」にはカタストロフがあるけど、「優雅」にはない。

●おしまいの「イベリア」も精彩に富みカラフル。N響の柔軟性と積極性を感じる。定期二日目ということで、カーテンコールの際に花束贈呈があった。男性楽員が渡していて、よいなと思った。

トゥガン・ソヒエフ指揮ミュンヘン・フィルのブルックナー

●8日はサントリーホールでトゥガン・ソヒエフ指揮ミュンヘン・フィル。プログラムはブルックナーの交響曲第8番(ノーヴァク版/1890年稿)。ソヒエフがブルックナーを指揮するのは意外な感じもあるが、なにしろミュンヘン・フィルと言えばかつてのチェリビダッケのオーケストラ。とはいえ、チェリビダッケのブルックナーを思わせるほどの遅いテンポは予期していなかった。近年聴いた聴いたブルックナーのなかで、もっとも巨大な音楽。ゆっくりと一歩一歩踏みしめるように進む。推進性よりも音の永続性、一瞬一瞬の荘厳さが前面に出てくる。ソヒエフの濃密で粘性の高い音楽作りもあって、超重量級のブルックナーが生まれたが、オーケストラのサウンドは決して重くなく、むしろ明瞭で柔らかく壮麗。全曲で何分くらいあっただろうか。90分と100分の間のどこか。しかし、遅いといってもチェリビダッケのブルックナーとはぜんぜん違うかな。チェリビダッケのように超越的ではなく、もっとエモーショナル。

●好みの分かれるところかと思ったが、演奏が終わった後は完璧な沈黙が訪れ、その後に喝采。楽員退出後にソヒエフのソロカーテンコールになった。

---------

●宣伝。日本室内楽振興財団の広報誌「奏」で読み物「室内楽誕生!」を連載中。第3回は弦楽四重奏曲第1番「クロイツェル・ソナタ」。連載といっても年2回のペースで、自分がこれまでに経験した連載のなかで、もっともインターバルが長い。

ミューザ川崎でアンドリス・ネルソンス指揮ウィーン・フィル

●7日はミューザ川崎でアンドリス・ネルソンス指揮ウィーン・フィル。ウィーン・フィル来日ツアーの初日。といっても先方は10月下旬から韓国、中国と巡っていて、ずっとツアーが続いている。この日のプログラムはムソルグスキー~ショスタコーヴィチ編のオペラ「ホヴァンシチナ」第1幕への前奏曲「モスクワ河の夜明け」、ショスタコーヴィチの交響曲第9番、ドヴォルザークの交響曲第7番というスラヴ・プロ。昨年は巨漢だったネルソンスが、見ちがえるほどスリムになって登場。身体の動きにキレがあって、音楽にもそれが反映されているように感じるのは、視覚による錯覚なのかどうか。指揮台に丸椅子が置かれていたが使われず。そういえばネルソンスが最初にウィーン・フィルといっしょに来日したときは、まだ痩身の新鋭だった。それが2010年で、ドヴォルザークの「新世界より」を聴いた記憶があるので、今回は14年ぶりの続編というか、伏線回収みたいな感。

●前半、ショスタコーヴィチが抜群の楽しさ。この曲、基本的には独ソ戦を受けての大規模な戦勝交響曲、さらには「第九」的な記念碑的大作……といった周囲の期待を完膚なきまでに裏切ったパロディ的交響曲として聴いているけど、同時に歴史的な文脈を離れて聴けばウィーン古典派交響曲のパロディともみなせる。それをパロディの対象の本家ともいえるウィーン・フィルの演奏で聴けるのが今回の肝。第1楽章、ひときわコミカルな曲想で、しばしばグロテスクにも感じられるところなのに、こんなに端正で優美なサウンドで再現されてしまうと、パロディのパロディみたいな錯綜感が生まれるのが吉。第4楽章のファゴットのソロ、これほど甘美でソリスティックな演奏は、作曲家の想定外にちがいない。フィナーレの歪んだ軍隊行進曲もアイロニーや意地悪さよりも明るさ、爽快さを感じる。

●後半のドヴォルザークの交響曲第7番は、ライブでは意外と聴くチャンスが少ないので、ウィーン・フィルの演奏で聴けてうれしい。第1楽章、いくぶん抑制的な印象があったけど、最後は白熱して豊麗なドヴォルザークに。弦楽器はコントラバスを下手側に並べる対向配置。明るく華やか。第2楽章、こんな曲だったっけ……と聴き惚れる。カーテンコールはあまりくりかえさずに、早めにアンコールへ。ヨーゼフ・シュトラウスのワルツ「わが人生は愛と喜び」という意外な選曲。さらに続けて、ヨハン・シュトラウス2世の「トリッチ・トラッチ・ポルカ」。これは嵐のような爆速で。曲が曲なので、アンコールは本編からがらりと雰囲気が変わる。元気いっぱいの開放感。楽員退出後、すぐにネルソンスが登場してソロカーテンコールに。

●昨秋のウィーン・フィルはソヒエフと来日していたが、そのソヒエフは現在ミュンヘン・フィルと来日中。で、昨秋はネルソンスはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団と来日していた。トップレベルになるとふさわしい人は限られてくるということか。

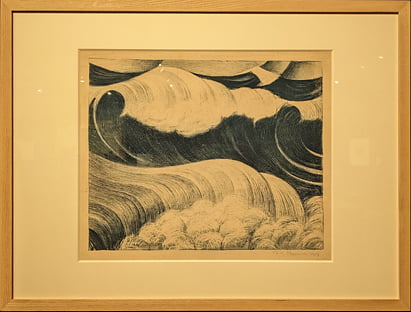

国立西洋美術館 常設展と「オーガスタス・ジョンとその時代」

●先週、東京文化会館で東京・春・音楽祭の概要発表会があったが、せっかく昼間の上野まで出向いたので、発表会後に隣の国立西洋美術館に少しだけ立ち寄る。いま「モネ 睡蓮の時」が開催中だが、こういう人気の企画展は超絶大混雑でチケット売り場に大行列ができているくらいなので、潔くスルーして空いている常設展へ。常設展は東京国立近代美術館の友の会に入っていればいつでも入れるのだ(お得)。そもそもここは常設展にふだんからモネがいくつも飾ってあるのだが、今は企画展のほうにぜんぶ出払っているのかと思いきや、そうでもなかった。

●先週、東京文化会館で東京・春・音楽祭の概要発表会があったが、せっかく昼間の上野まで出向いたので、発表会後に隣の国立西洋美術館に少しだけ立ち寄る。いま「モネ 睡蓮の時」が開催中だが、こういう人気の企画展は超絶大混雑でチケット売り場に大行列ができているくらいなので、潔くスルーして空いている常設展へ。常設展は東京国立近代美術館の友の会に入っていればいつでも入れるのだ(お得)。そもそもここは常設展にふだんからモネがいくつも飾ってあるのだが、今は企画展のほうにぜんぶ出払っているのかと思いきや、そうでもなかった。

●こちらはモネ「波立つプールヴィルの海」。睡蓮と無関係な作品は残っているのか。

●で、常設展の一角で「オーガスタス・ジョンとその時代 松方コレクションから見た近代イギリス美術」が開催中。ウェールズ出身の画家オーガスタス・ジョンの初期の素描を中心に同時代の画家たちを並べる。まったくなじみのない世界で新鮮。

●これはクリストファー・リチャード・ウィン・ネヴィンソン「波」(1917)。荒波のはずだけど滑らかな曲線で意匠化されていてモダン風味。なんだか飴みたいだな、と思う。

●海づくしでもう一点。スタンホープ・アレクサンダー・フォーブスの「朽ちた船」(1911)。フォーブスはコーンウォール地方のひなびた暮らしや海辺の風景を題材としたニューリン派の中心人物ということなのだが、コーンウォールで船と来たら、もう「トリスタンとイゾルデ」を思い出さずにはいられない。脳内BGMは「愛の死」で。

クリストファー・プリースト「双生児」

●今年2月に世を去ったイギリスの作家、クリストファー・プリーストの「双生児」(古沢嘉通訳/ハヤカワ文庫FT)を読む。今さらだけど、恐るべき傑作。あまりにもよくできていて、完璧な小説だと思った。枠物語になっていて、イギリスの歴史ノンフィクション作家が第二次世界大戦中に活躍したJ.L.ソウヤーなる人物の生涯を追いかけるという体裁。で、このJ.L.ソウヤーは同じイニシャルを持つジャックとジョーの兄弟で、一卵性双生児なのだ。ジャックは英国空軍爆撃機の操縦士を務め、ジョーは良心的兵役拒否者になって赤十字で働く。同じ遺伝子を持って生まれながら、正反対の価値観を身につけており、戦時にまったく別の役割を果たす。ふたりは同じドイツ人女性に恋をして……といったロマンス要素もありつつ、ナチスのルドルフ・ヘスが戦時中に単身でイギリスに渡ったという歴史的事実が絡んでくる。

●今年2月に世を去ったイギリスの作家、クリストファー・プリーストの「双生児」(古沢嘉通訳/ハヤカワ文庫FT)を読む。今さらだけど、恐るべき傑作。あまりにもよくできていて、完璧な小説だと思った。枠物語になっていて、イギリスの歴史ノンフィクション作家が第二次世界大戦中に活躍したJ.L.ソウヤーなる人物の生涯を追いかけるという体裁。で、このJ.L.ソウヤーは同じイニシャルを持つジャックとジョーの兄弟で、一卵性双生児なのだ。ジャックは英国空軍爆撃機の操縦士を務め、ジョーは良心的兵役拒否者になって赤十字で働く。同じ遺伝子を持って生まれながら、正反対の価値観を身につけており、戦時にまったく別の役割を果たす。ふたりは同じドイツ人女性に恋をして……といったロマンス要素もありつつ、ナチスのルドルフ・ヘスが戦時中に単身でイギリスに渡ったという歴史的事実が絡んでくる。

●が、読み進めていくと、途中でそれまでと食い違った記述にぶつかる。ジャックからの視点、ジョーからの視点、さらには第三者からの視点で、描かれる現実が異なっているのだ。個人の見方の違いではなく、歴史の流れそのものが違っており、戦争の結末も異なる。どうやら大きく見ると私たちの知る歴史と、そうではない別の歴史のふたつが流れているらしい。同じ登場人物がそれぞれの流れのなかで別の運命を迎える。そもそも物語の語り手は信用できるのか、登場人物が幻覚にとらわれる場面などもあり、現実と虚構の境目はどんどん曖昧になる。読み終わった後、「ええっ!?」となって、もう一度、頭からざっと目を通している。

●この小説のよくできたところは、無理に仕掛けを見抜こうとして読まなくても、十分におもしろいところ。すいすい読める。そしていろんな読み方ができる。現実に侵食する虚構や意識の混濁を描いた小説としても読めるし、20世紀イギリス版マジック・リアリズムによる幻想文学としても読めるし、量子論的並行宇宙を生きる双子SFとしても読める。同じ作家の「隣接界」もある程度共通するテーマを扱っているのだが、「双生児」に比べると粗削りというか、野心的すぎるところがあって、「双生児」のほうがより明快で、読者を選ばないと思う。

フクアリでジェフユナイテッド千葉 vs V・ファーレン長崎 J2リーグ

●3日は千葉に遠征してフクアリことフクダ電子アリーナでジェフユナイテッド千葉 vs V・ファーレン長崎。J2の大一番で、なんと、指定席のチケットが完売しており(!)、コーナーフラッグ付近の自由席しか買えなかった。千葉はこれがホーム最終戦。ともにJ1昇格プレイオフ圏内におり、長崎は数字上、自動昇格の可能性も残している。だから注目度が高いのは納得だが、それにしてもJ2の試合でここまで盛況とは。スタンドの大半は千葉のイエローに染まったが、長崎側のゴール裏にも熱いサポーターたちが詰めかけていた。ちなみにV・ファーレン長崎は「ヴィ・ファーレン長崎」と読む。ウ濁大好きなクラヲタにはグッとくるネーミングだ。

●フクアリは蘇我駅から徒歩数分。ここはこけら落としのマリノス戦に足を運んで以来、何度か来ているが、首都圏で唯一といってもよい完璧なスタジアム。球技専用でピッチが近く、傾斜があるのでとても見やすく、屋根がしっかり全体を覆っている。機能的で美しく、駅からのアクセスもよい。Jリーグのスタジアム事情に関して首都圏は圧倒的に後れを取っているが、ここだけは満足できる。少々遠いけど。

●千葉を率いるのは小林慶行監督。かつてのヴェルディの名選手だ。監督歴は2023年からで、千葉が初めてのチーム。一方、長崎は百戦錬磨の下平隆宏監督。柏、横浜FC、大分を率いてきた。両チームの戦い方は似ていて、どちらもバックラインからボールをつないでビルドアップする攻撃的なサッカー。2部リーグとは思えないつなぐサッカーで、見ていておもしろい。千葉は精力的に前線からプレスをかけるが、長崎も足元がしっかりしていて、簡単には奪われない。サイドの攻防も見ごたえあり。開始早々に長崎がやや幸運なPKで先制したが、千葉がセットプレイからエドゥアルドの頭で同点。終盤、長崎は途中出場のエジガルジュニオ(かつてマリノスで活躍)がクロスに足で合わせたボールがジェフの選手にリフレクトして、ほぼオウンゴールのような形に。これが決勝点。千葉 1対2 長崎。試合内容は五分五分だったが、ここぞという場面で運が長崎に味方した。ジェフは後半にPKをもらって逆転するチャンスがあったのだが、小森飛絢のキックを長崎のキーパー、若原智哉ががっしりキャッチ。弾くのではなく、PKをキャッチする場面はなかなか見ない。スーパーセーブだった。

●試合終了後、アウェイ側ゴール裏は大盛り上がり。残り1試合で横浜FCを逆転して自動昇格する可能性が出てきた。エジガルジュニオのリードでみんなで歌ったチャントは、いわゆる「ヴォラーレ」。ジプシー・キングスのカバーが有名でキリンビールなどよくCMで使われるようだが、原曲はドメニコ・モドゥーニョの Nel blu, dipinto di blu。だいぶジプシー・キングスとは雰囲気が違って、少し気だるいというか、やるせなさが漂っている。フットボールの世界にふさわしいのはこちらか。

●とはいえ、この曲、あらゆるジャンルの歌手が歌っているわけで、ここではパヴァロッティの録音も貼っておきたい。ぜんぜんパヴァロッティに合ってない曲だし、アレンジもどうかと思うが、でもやっぱりパヴァロッティの声だから。

バッハ・コレギウム・ジャパン第164回定期演奏会 メンデルスゾーン=バルトルディへ

●31日は東京オペラシティでバッハ・コレギウム・ジャパン第164回定期演奏会。指揮は鈴木雅明。「メンデルスゾーン=バルトルディへ」と銘打たれたB→Bプログラムで、前半がバッハのカンタータ第80番「われらが神こそ、堅き砦」(W.F.バッハ稿)、後半がメンデルスゾーンの聖書の言葉にもとづく交響曲カンタータ「賛歌」。前半のカンタータ第80番は長男ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハが第1曲と第5曲にトランペットとティンパニのパートを書き加えた稿をもとにしているのだが、それに加えて第1曲で割愛されたオーボエ3本を復活させ、終曲の第8曲にもトランペットとティンパニを付加したBCJ独自稿が用いられた。トランペットとティンパニが入ると、一気に祝祭感にあふれた曲になる。トランペットとティンパニ、もともと旧バッハ全集に入っていて、フリーデマンの加筆だと判明して新バッハ全集で削られたそう。カール・リヒターとかヘレヴェッヘの録音だと入ってるみたいだけど、終曲にまで入っている録音はないのかな。

●メンデルスゾーンの交響曲第2番「賛歌」、交響曲として聴くとあまりに異質だけど、この日のプログラム表記のように交響曲カンタータ「賛歌」として聴くと腑に落ちそう。外見上は合唱付きの交響曲だけど、ベートーヴェンの「第九」とはぜんぜん意味合いが違うし、むしろ大規模カンタータの頭にシンフォニアが付いた曲。オーケストラのみの第1部は、弦楽器の澄んだ響きと管楽器のカラフルさが印象的。合唱の入る第2部はぐっとスケールが大きくなる。熱い。第6曲かな、テノールのソロからソプラノの一声を経て合唱に至る部分、ここはワーグナーのオペラみたいだと思った。ものすごくドラマティックで、ロマンティック。テノールはベンヤミン・ブルンス。ソプラノがジョナ・マルティネス、澤江衣里、アルトが青木洋也、バスが小池優介。万全の声楽陣で充実。

●冒頭、鈴木雅明さんの「今日はハロウィンで~」という意表を突いたトークがおもしろかった。ハロウィンの「ウィン」って、クリスマス・イヴの「イヴ」と同じ意味って、知らなかった……。「ハロウの日」(諸聖人の祝日)前夜がハロウィン。この諸聖人の祝日があったからこそ、10月31日が宗教改革記念日になったというお話(BCJのサイトにあるIKEさんのコミックを参照)。鈴木雅明さんが「今日はどなたも仮装していらっしゃっていませんが」と話して会場の笑いを誘っていたけど、そういえばそうだなー。だれもバッハのカツラを被ってないし、メンデルスゾーン・コスプレの人もいない。渋谷が「ハロウィンお休み」宣言したからといって、初台に仮装したバッハが集結する事態にはならなかった(なるわけない)。