2026年1月 9日

ブルッフの弦楽八重奏曲

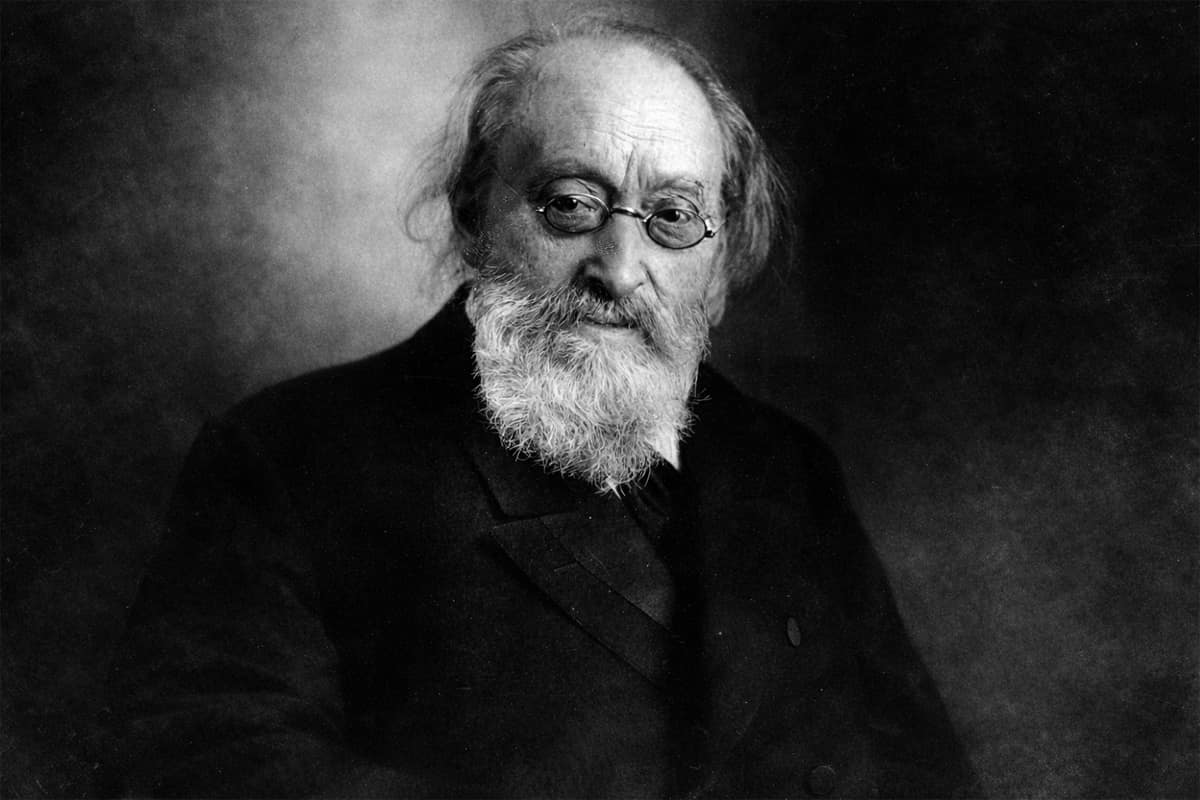

●ブルッフ(1838~1920)の弦楽八重奏曲? そんな曲、あったっけなあ……くらいの存在感だと思うが、わけあって録音を聴いてみたら、たいへんすばらしい。この曲、ライブでは聴いたことがないと思う。あまり人気がない理由はいくつもあって、作曲が1919年から1920年にかけて。つまりブルッフが82歳で世を去る直前に完成している。作風は完全に時代から取り残されたロマン派のスタイル。ブルッフ本人がもっと前の段階から自分が忘れ去られつつあることを自覚していて、若い頃に書いたヴァイオリン協奏曲第1番の作曲家としてのみ名を残すことになるのではないかと危惧していたそうだが(そして実際それはほぼ当たっている)、1920年ともなると完全に過去の人で、弦楽八重奏曲は出版もされないまま楽譜がいったん消失し、1988年になってBBCの書庫からパート譜が見つかったという。出版は1996年だから、Windows95より新しい。

●で、この曲って弦楽八重奏曲といっても、メンデルスゾーンみたいな弦楽四重奏×2じゃないんすよね。一台、チェロの代わりにコントラバスが入る。ヴァイオリン4、ヴィオラ2、チェロ1、コントラバス1という八重奏。なぜ、メンデルスゾーンの超傑作に合わせないのか。きっと音楽的な必然があったんだろうけど、実務的な観点からいえばそこはふつうにチェロ2にしてくれれば、格段に演奏会でも録音でもとりあげやすかったはず。ナッシュ・アンサンブルの録音(Hyperion)のブックレットによると、1937年にBBCは弦楽八重奏曲を放送に乗せたそうなんだけど、そのときはコントラバスのパートを1オクターブあげてチェロ2台で済ませたのだとか。

●で、この曲って弦楽八重奏曲といっても、メンデルスゾーンみたいな弦楽四重奏×2じゃないんすよね。一台、チェロの代わりにコントラバスが入る。ヴァイオリン4、ヴィオラ2、チェロ1、コントラバス1という八重奏。なぜ、メンデルスゾーンの超傑作に合わせないのか。きっと音楽的な必然があったんだろうけど、実務的な観点からいえばそこはふつうにチェロ2にしてくれれば、格段に演奏会でも録音でもとりあげやすかったはず。ナッシュ・アンサンブルの録音(Hyperion)のブックレットによると、1937年にBBCは弦楽八重奏曲を放送に乗せたそうなんだけど、そのときはコントラバスのパートを1オクターブあげてチェロ2台で済ませたのだとか。

●スケルツォ楽章がなくて、急─緩─急の3楽章構成。第1楽章は後期ロマン派の香りもいくぶん漂ってるけど、先に進むともっと保守的になっていく。第2楽章冒頭は葬送行進曲風で、告別の音楽にも聞こえる。終楽章は堂々とメンデルスゾーンくらいまで遡っていてすがすがしい。82歳でこれだけの創作力を残しているのもすごい。

2025年10月24日

Gramophone Awards 2025 大賞はラファエル・ピションのバッハ ロ短調ミサ

●昨日、ショパン・コンクールの話題をとりあげて思い出したが、そういえばGramophone Awards 2025が発表されたのだった。Recording of the Yearに選ばれたのは合唱部門受賞のラファエル・ピション指揮ピグマリオンによるバッハ ロ短調ミサ曲(Harmonia Mundi)。なんというか、「大賞」感のあるチョイスで収まりのよい感じ。賞の一覧は公式サイトを見てもいいが、一覧性の高いのはPresto Musicのほうか。ラインナップを見ていろいろと思うところはあるだろうが、ともあれレコーディングを対象にした賞が健在なのはうれしいところ。ストリーミングの時代になっても、新録音がリリースされているということなので。

●昨日、ショパン・コンクールの話題をとりあげて思い出したが、そういえばGramophone Awards 2025が発表されたのだった。Recording of the Yearに選ばれたのは合唱部門受賞のラファエル・ピション指揮ピグマリオンによるバッハ ロ短調ミサ曲(Harmonia Mundi)。なんというか、「大賞」感のあるチョイスで収まりのよい感じ。賞の一覧は公式サイトを見てもいいが、一覧性の高いのはPresto Musicのほうか。ラインナップを見ていろいろと思うところはあるだろうが、ともあれレコーディングを対象にした賞が健在なのはうれしいところ。ストリーミングの時代になっても、新録音がリリースされているということなので。

●Gramophone Awardsは賞にスポンサーが付いているのがすごいなと思う。ウィグモア・ホール、クラシックFMなどのロゴが並ぶ。賞の性格上、レコード会社をスポンサーにするわけにはいかない。日本だったらどういうところがスポンサーになりうるのかな……と少し考えてしまった。

●室内楽部門の受賞は、クリスチャン・ツィメルマン、マリア・ノーヴァク、カタージナ・ブドニク=ガラズカ、岡本侑也によるブラームスのピアノ四重奏曲第2番&第3番(DG)。これがグラミー賞だったら日本人が受賞したとニュースになるところだが、Gramophone Awardsではそうはならない。クラシック音楽界ではこちらのほうがずっと注目度が高いはずだが、まあ、しかたがない。

●室内楽部門の受賞は、クリスチャン・ツィメルマン、マリア・ノーヴァク、カタージナ・ブドニク=ガラズカ、岡本侑也によるブラームスのピアノ四重奏曲第2番&第3番(DG)。これがグラミー賞だったら日本人が受賞したとニュースになるところだが、Gramophone Awardsではそうはならない。クラシック音楽界ではこちらのほうがずっと注目度が高いはずだが、まあ、しかたがない。

2025年7月11日

約20年ぶりに更新されたCDリッピングツール CD2WAV32

●「窓の杜」を眺めていたら、「CD2WAV32が令和に復活。寿命間近かもしれないCDをリッピングしてみた」という気になる見出しが目に入った。記事の最初の一文は「CDで音楽を聴く人を見かけなくなった令和7年、CDリッピングツールCD2WAV32の最新版が公開された」。なかなかパンチが効いているが、世間一般ではそれが真実だろう。で、このリッピングという言葉にも懐かしさが漂うところだが、ともあれCD2WAV32が20年ぶりに更新され、Windows 11専用のツールとして生まれ変わった。CDのリッピングにはいろいろなツールがあって、標準搭載のWindows Media Player Legacyでもたぶんまだ可能だとは思うが、専用ツールを使えばもっと使いやすいにちがいない。

●で、件の記事では、CDの耐用年数は30年程度とされるので(諸説あり)、古いCDはリッピングしておくと安心だよ、と記される。親切である。が、ここを読んでいるみなさんには、もはやそういう段階を超越している方も多いのでは。CDも何千枚という単位になれば、リッピングなど非現実的。そして、初期のCDはすでに余裕で30年以上経っている。だったら、もうしょうがない。もし聴けなくなったらそれまでのもの。悟りの境地だ。ストリーミングで提供される音源はある日突然なんらかの理由(たとえば権利上の理由)で聴けなくなるかもしれないという可能性がよく指摘されるが、CDだって事情はたいして変わらないということか。

●その意味ではダウンロードで音源を購入して、しっかりバックアップをとるのが最強なんだろうけど、どう考えても少数派。

●それと同じ記事で知って衝撃だったのは、「CDDBサーバー freeDB.org は5年前に閉鎖されており」という話。えっ、マジっすか。代替手段がなくはないようだけど、輸入盤のマイナーレーベルに対応しているとは思えないので、もはやリッピングしてもメタデータ(楽曲情報)を拾えないのか? いや、どうなのかな、それともできるのかな。試してみればすぐにわかるけど、うーん、面倒だな……。

2025年6月27日

最近のアルバムから~フルトヴェングラーの交響曲とビーバーのヴァイオリン・ソナタ集

●最近、気になったレコーディングの話題を。まずはネーメ・ヤルヴィ指揮エストニア国立交響楽団によるフルトヴェングラーの交響曲第2番(Chandos)。これ、ジャケが強いんすよ。だって、フルトヴェングラーが指揮してるし。でもフルトヴェングラーは作曲家であって、指揮はネーメ・ヤルヴィだ。レコーディングタイトル数世界チャンピオン(推定)の指揮者、パパ・ヤルヴィ。録音は2024年。堂々たる大曲で聴きごたえがある。今こそ、作曲家フルトヴェングラーが再評価されるべきときが来たのかもしれない。

●最近、気になったレコーディングの話題を。まずはネーメ・ヤルヴィ指揮エストニア国立交響楽団によるフルトヴェングラーの交響曲第2番(Chandos)。これ、ジャケが強いんすよ。だって、フルトヴェングラーが指揮してるし。でもフルトヴェングラーは作曲家であって、指揮はネーメ・ヤルヴィだ。レコーディングタイトル数世界チャンピオン(推定)の指揮者、パパ・ヤルヴィ。録音は2024年。堂々たる大曲で聴きごたえがある。今こそ、作曲家フルトヴェングラーが再評価されるべきときが来たのかもしれない。

●フルトヴェングラーの交響曲第2番は全4楽章で73分ほど。とくに第1楽章と第4楽章がともに23分台という長さで、外枠はかなりブルックナー的。完全に後期ロマン派スタイルで書かれており、ブルックナー以外にはワーグナー、ブラームス、フランク、リヒャルト・シュトラウスといった作曲家たちを連想させる。書法は充実している一方、キャッチーな主題がほとんど出てこないあたりに作曲者の含羞を感じる。

●もう一枚はボヤン・チチッチとイリュリア・コンソート(と読めばいいの?)のビーバーの1681年ヴァイオリン・ソナタ全集(Delphian)。なにを言いたいか、このジャケットを見れば一目瞭然だろう。ビーバーのジャケにビーバー。「おいおい、動物のビーバーは英語でbeaverだぜ~」と言われるかもしれないが、驚くべきことに、ドイツ語ではBiberなのだ。演奏は見事だ。歯切れのよいヴァイオリンに齧歯類的な敏捷性が感じられると言えよう。

●もう一枚はボヤン・チチッチとイリュリア・コンソート(と読めばいいの?)のビーバーの1681年ヴァイオリン・ソナタ全集(Delphian)。なにを言いたいか、このジャケットを見れば一目瞭然だろう。ビーバーのジャケにビーバー。「おいおい、動物のビーバーは英語でbeaverだぜ~」と言われるかもしれないが、驚くべきことに、ドイツ語ではBiberなのだ。演奏は見事だ。歯切れのよいヴァイオリンに齧歯類的な敏捷性が感じられると言えよう。

2025年2月 5日

タルモ・ペルトコスキとドイツ・カンマーフィルのモーツァルト・アルバム

●少し前にドイツグラモフォンからタルモ・ペルトコスキ指揮ドイツ・カンマーフィルのモーツァルト・アルバムが出た。タルモ・ペルトコスキは2000年生まれ。録音当時はわずか23歳のフィンランド人指揮者だが、トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団の音楽監督、ラトヴィア国立交響楽団の音楽・芸術監督、ロッテルダム・フィルの首席客演指揮者を務めるという、従来の常識ではありえない若さとスピードで国際的なキャリアを積み上げている。

●少し前にドイツグラモフォンからタルモ・ペルトコスキ指揮ドイツ・カンマーフィルのモーツァルト・アルバムが出た。タルモ・ペルトコスキは2000年生まれ。録音当時はわずか23歳のフィンランド人指揮者だが、トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団の音楽監督、ラトヴィア国立交響楽団の音楽・芸術監督、ロッテルダム・フィルの首席客演指揮者を務めるという、従来の常識ではありえない若さとスピードで国際的なキャリアを積み上げている。

●で、このアルバム、本当に刺激的だと思う。モーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」、第40番、第36番「リンツ」の3曲の交響曲が収められていて、即興性がふんだんにあっておもしろいのだが、曲の合間にペルトコスキが各々の曲の主題にもとづく即興をピアノで演奏しており、これがジャズ風だったりフーガ風だったり、まったく自在。それで即興演奏が終わったところで、ずばっとモーツァルトの交響曲の演奏に入るところがカッコいい……という話をしたら、相手が「???」になって話がかみ合わない。それで気がついたのだが、CDではペルトコスキの即興演奏が全部カットされているようだ。SpotifyやAmazon musicなどの配信では入っている。道理で話が通じないわけだ。即興演奏を入れるとCD一枚には収まらないと思うので、長さが理由なのかな。

2025年1月 9日

ウィーン・フィル・ニューイヤーコンサート2025は明日1月10日より配信

●今年のウィーン・フィルのニューイヤーコンサートだが、配信では明日1月10日がリリース日となっている模様。Spotifyだと予約ならぬ事前登録ができるようになっていて、登録しておくとリリース日に自動的にマイライブラリに入る(→アルバムリンク)。わざわざリリースまであと何日何時間何分何秒なのか、カウントダウンが表示されている。国内盤のCDはAmazonでは1月29日の発売。CDは物理的なパッケージを全国に流通させなければならないし、日本語印刷物も必要なので、これくらいになるのは自然なことだろう。

●今年のウィーン・フィルのニューイヤーコンサートだが、配信では明日1月10日がリリース日となっている模様。Spotifyだと予約ならぬ事前登録ができるようになっていて、登録しておくとリリース日に自動的にマイライブラリに入る(→アルバムリンク)。わざわざリリースまであと何日何時間何分何秒なのか、カウントダウンが表示されている。国内盤のCDはAmazonでは1月29日の発売。CDは物理的なパッケージを全国に流通させなければならないし、日本語印刷物も必要なので、これくらいになるのは自然なことだろう。

●でも、かつてはCDももっと早いタイミングでリリースされていたはず。ずいぶん前だけど、1月上旬に出ていた時期ってなかったっけ? 一頃、年々発売日が早くなってきて、もうこれは元旦にはCD売場に並ぶ日がくるのでは、それどころか大晦日にフライング発売されることすらありうるのではないか、と思ったこともあったが、さすがに「明日のコンサートのライブCD」は受け入れてもらえないか。

2024年10月31日

河村尚子「20 -Twenty-」

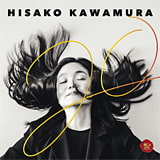

●最近目にしたアルバムのなかで、ぶっちぎりにジャケットがすばらしいと思ったのが、河村尚子の「20 -Twenty-」。日本デビュー20周年を記念したアンコール・ピース集なのだが、このジャケットのインパクトと来たら。ふだん、クラシックのアルバムはどうもなあ……と思っていたが、これは完璧だと思った。細い「20」の手書き風数字と飛び跳ねた髪と顔がうまい具合に重なり合っているのも見事だし、そこはかとなく漂うミッキー感もいい。テーマパークみたいなアルバムだし。表紙だけではなく、中のページも含めて、デザインがすべてにおいて美しい(ただひとつの難点は文字のサイズが小さくて読みづらいこと)。

●最近目にしたアルバムのなかで、ぶっちぎりにジャケットがすばらしいと思ったのが、河村尚子の「20 -Twenty-」。日本デビュー20周年を記念したアンコール・ピース集なのだが、このジャケットのインパクトと来たら。ふだん、クラシックのアルバムはどうもなあ……と思っていたが、これは完璧だと思った。細い「20」の手書き風数字と飛び跳ねた髪と顔がうまい具合に重なり合っているのも見事だし、そこはかとなく漂うミッキー感もいい。テーマパークみたいなアルバムだし。表紙だけではなく、中のページも含めて、デザインがすべてにおいて美しい(ただひとつの難点は文字のサイズが小さくて読みづらいこと)。

●一曲一曲について河村さんのコメントが載っていて、これらがどれも私的なエピソードと結びついているのも大吉。たとえば、リムスキー=コルサコフ~ラフマニノフの「熊蜂は飛ぶ」だと、ドイツで甘いものを野外で食べているとスズメバチがあらゆる方角からやってくる話とか、めちゃくちゃおかしい。

●もちろん、中身も最高。ベートーヴェン「エリーゼのために」とかシューベルト「楽興の時」第3番みたいな超有名曲にまじって、ナディア・ブーランジェの「新たな人生に向かって」とか、矢代秋雄の「夢の舟」、コネッソンの「F.K.ダンス」なども入っていて、新鮮な気持ちで聴ける。実際にリサイタルでアンコールとして弾かれたのを聴いた曲もけっこうあって、うれしい。

2024年9月 2日

Chandosのダウンロード販売サービスThe Classical Shop終了に伴い、最大50%OFFセールを開催

![]() ●SpotifyやApple Musicといったストリーミング配信全盛の今、音源をダウンロードで購入している人は少数派だとは思うが、Chandos Recordsのダウンロード販売サービス The Classical Shop が11月29日をもって閉じられることになった。新規ダウンロード購入は10月25日まで。よく勘違いされるので説明しておくと、The Classical ShopはChandos運営のサイトだが、Chandosレーベルの音源だけを扱うのではなく、BISとかonyxとかNimbusとかHänsslerとか、いろんな中堅レーベルの音源を購入できるサイトなんである。20年間続いたが、ダウンロードの需要低下が止まらず、サービスを終了することに。で、最後は最大50%セールをやってくれることになった。お値段はポンド建てなので、円安の今、お得感がどれほどのものかは知らない。

●SpotifyやApple Musicといったストリーミング配信全盛の今、音源をダウンロードで購入している人は少数派だとは思うが、Chandos Recordsのダウンロード販売サービス The Classical Shop が11月29日をもって閉じられることになった。新規ダウンロード購入は10月25日まで。よく勘違いされるので説明しておくと、The Classical ShopはChandos運営のサイトだが、Chandosレーベルの音源だけを扱うのではなく、BISとかonyxとかNimbusとかHänsslerとか、いろんな中堅レーベルの音源を購入できるサイトなんである。20年間続いたが、ダウンロードの需要低下が止まらず、サービスを終了することに。で、最後は最大50%セールをやってくれることになった。お値段はポンド建てなので、円安の今、お得感がどれほどのものかは知らない。

●The Classical Shopはなんどか利用したことはあるが、ダウンロードで購入するときは自分はおもにPresto Musicを使っていた。こちらのほうがメジャーレーベルを含めた数多くのレーベルを扱っていて便利であり、しかも購入時に円で決済できるのでなにかと明快。ここはまだ健在で、もちろんChandosの音源も販売している。もっとも、ストリーミングではなくダウンロードが必要という場面も減ってきたので、最近は使わなくなりつつあるというのが正直なところ。

●ストリーミングにはない、ダウンロードの利点もあることはある。たとえばデジタル・ブックレットが付いてくる(こともある)とか、CD音質を超えるハイレゾ音源でも購入できる(ものが多い)とか、ネットワークの不安定な環境でもストレスなく聴けるとか(たとえば長距離移動時)、たまにストリーミングでは聴けない音源が売っているとか、ストリーミング配信はいつサービス自体を止めると言い出すかわからないけどダウンロードでデータを所有してしまえばいつまでも聴き続けることができるとか。でも、こういった利便性はかなりニッチではある。

●ところでChandosといえば、少し前にナクソスの創業者であるクラウス・ハイマンの傘下に入るという発表があった(参照記事)。経営は引き続きラルフ・カズンズ(創始者ブライアンの息子)が行い、物流や配信はナクソスが担当するといった話。このニュースは、ナクソスではなく、クラウス・ハイマン個人がChandosを取得したという点で目を引いた。