●評判になっているのを目にして読んだ、「光のそこで白くねむる」(待川匙著/河出書房新社)。第61回文藝賞受賞作。これはびっくりするほどの傑作。一人称の小説で、東京で働いていた「わたし」が勤め先の土産物屋が閉店になったことを機に、久しぶりに故郷に帰り、墓参りに向かう。そんな枠組みで始まるのだが、ぜんぜん予想もしなかった方向に話が向かい、過去の記憶が掘り起こされるにつれて、「わたし」という人物の歪んだ認知がうっすら浮かんできて戦慄する。閉鎖的な田舎の怖さがある一方で、「わたし」の怖さもあり、でも、それでいて「わたし」に共感したくなってしまうような居心地の悪さが肝か。事実はあやふやだが、物事はひとつの真実で語れるものではないということにも思い至る。ここに描かれる田舎にフォークナーを連想しなくもない。あの「祖母」がいい。

●評判になっているのを目にして読んだ、「光のそこで白くねむる」(待川匙著/河出書房新社)。第61回文藝賞受賞作。これはびっくりするほどの傑作。一人称の小説で、東京で働いていた「わたし」が勤め先の土産物屋が閉店になったことを機に、久しぶりに故郷に帰り、墓参りに向かう。そんな枠組みで始まるのだが、ぜんぜん予想もしなかった方向に話が向かい、過去の記憶が掘り起こされるにつれて、「わたし」という人物の歪んだ認知がうっすら浮かんできて戦慄する。閉鎖的な田舎の怖さがある一方で、「わたし」の怖さもあり、でも、それでいて「わたし」に共感したくなってしまうような居心地の悪さが肝か。事実はあやふやだが、物事はひとつの真実で語れるものではないということにも思い至る。ここに描かれる田舎にフォークナーを連想しなくもない。あの「祖母」がいい。

●てっきり語り手の性別を女性だと思い込んで読んでいたが、読後にどちらとも明示されていないことに気づいた。なぜそう思い込んだのか。短い話なので、もう一度読んでみてもいいかもしれない。

2025年1月アーカイブ

「光のそこで白くねむる」(待川匙)

SOMPO美術館 「絵画のゆくえ 2025」

●先週、午後にサントリーホールの新春懇親会に出席し、夜のミューザ川崎での演奏会までに少し時間が空いていたので、ささっと新宿に移動してSOMPO美術館に寄った。今、「絵画のゆくえ 2025」という同美術館の公募コンクール受賞者たちの近作を集めた展覧会が開催されていて(~2/11)、規模が小さめだろうから短い空き時間にちょうどよいかなと。

●で、その中から印象に残ったものを3つ挙げたいのだが、ひとつは上の「狭間の連続」(かわかみはるか/2024)。想像力を刺激される作品で、人はいっぱいいるけど人格があるのかないのかわからないような右側の電車内の歪んだ空間と、左手前の優先席に座る女性との対比が興味深い。日本画材、パステルに加えて珈琲が使われているのだとか。

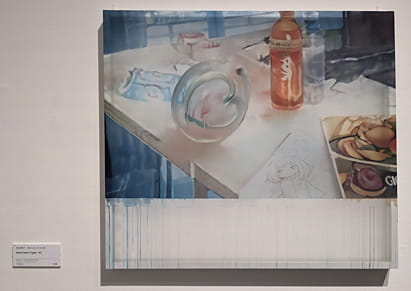

●これは「hemi hemi・Typin' #2」(吉田桃子/2023)。ポリエステルにアクリル絵の具を使って描かれており、独特の透明感がある。なんとなく動画の一コマっぽいような錯覚を覚える。

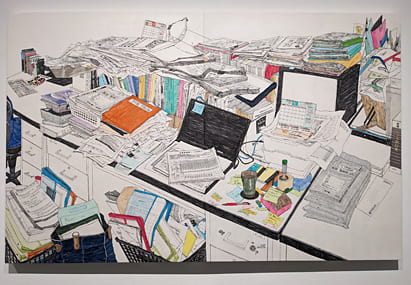

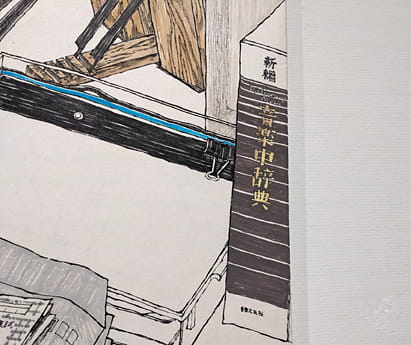

●で、目をひいたのがこちら。「Teachers' Room」(佐々木綾子/2021)。学校の職員室がとても細かなところまでペンで描かれていて、絵を見ると同時に、ついつい絵の中の文字を読んでしまう。学級日誌があったり健康観察シートがあったり学習の手引きがあったりするわけだが、右端を見て「あっ!」と声が出そうになった。該当する部分をアップにしたのがこちら。

●ほら、見て。「新編音楽中辞典」(音楽之友社)が隣の先生の机に置いてある! これはかつて会社員時代に自分が編集部員のひとりとして携わった音楽辞典で、現在も毎日のように使っている。「インターネットがあるのに、今どきそんなの要るの?」と思う人もいるかもしれないが、考え方が逆で、ネット上の情報に影響されておらず、なおかつコンパクトにまとまった典拠というものがたびたび必要になるのだ。各項目の執筆者の選定もかなりよいと思っている。この一冊を選んで職員室の机に置いている先生、お目が高い!

どうする、VAIOユーザー

●最近、びっくりしたニュースが、家電量販大手ノジマによるVAIOの買収。VAIOユーザーの自分としては、ずいぶんカラーの違うところに買われたという印象。現在使っているのは小型軽量のSX12。が、これはもう6年も前に購入したもの。本来ならとうに買い替えていたはずだが、コロナ禍でタイミングを逸してしまった。

●最近、びっくりしたニュースが、家電量販大手ノジマによるVAIOの買収。VAIOユーザーの自分としては、ずいぶんカラーの違うところに買われたという印象。現在使っているのは小型軽量のSX12。が、これはもう6年も前に購入したもの。本来ならとうに買い替えていたはずだが、コロナ禍でタイミングを逸してしまった。

●以前は外出するたびにモバイルPCを持参して、よくコワーキングスペースやカフェで仕事をしていた。しかしコロナ禍でそんな機会はゼロに。せっかく小型軽量を求めてSX12を選んだのに、出番がなくなった。で、コロナが落ち着いてきた頃には「いくら軽いといっても、もう1キロ近いモノを持ち歩くのはヤだなー」と自分がすっかり軟弱者になりはてていた。おまけにバッテリーがヘタってきて、電源がない場所では使えない。

●で、買い替えをどうするか。仕事上、デスクトップのバックアップという意味でもノートPCは必要不可欠だが、たまにしか持ち出さないのなら軽くなくてもいい気がする。たぶん、1.5kgくらいあっても無問題か。それより画面が大きいほうがありがたい(老眼だし)。使用頻度も少なくなったのだから、高性能である必要もない。だったら今のVAIOでいうと、14型ワイドのF14あたりで十分なのでは。ただなー、ノジマ傘下になってどうなるんだろう。VAIOのイメージと家電量販店がぜんぜん結びつかない。あと、VAIOは高品質で信頼性が高い印象があって、その分、価格競争には弱い(その辺も家電量販店っぽくない)。HPとかDELLとかASUSのラインナップを見ると、もっと安くてハイスペックな商品が並んでいてムムム。じゃ、もうVAIOじゃなくてもいいんじゃないの? うーん、どうするんだ。ずっと迷っているが答えが出ないので、今度ChatGPTと相談してみる!

佐渡裕指揮新日本フィルのマーラー9

●26日はサントリーホールで佐渡裕指揮新日本フィル。曲はマーラーの交響曲第9番。大作なのでこの一曲のみ。恩師バーンスタインの決定的なレパートリーでもある。冒頭で佐渡さんがマイクを持って登場、短いトークを披露。昔の大阪万博におけるバーンスタインとニューヨーク・フィルのマーラーのことなど、思い出話を中心に。一曲だけなので遅刻者対策も兼ねたトークなのだろうか。これは妙案かも。

●しっかりと準備された高水準の演奏で、とくに弦楽器の深みのある音色が印象的。オーケストラは好調。明快な造形によるマーラーで、全体としてとてもポジティブなエネルギーに満ちていたと感じる。かつてのバーンスタインあるいはカラヤンのような、終わりの音楽、彼岸の音楽というよりは、純器楽的なアプローチによるフレッシュなマーラー。第3楽章はエネルギッシュではあるが、怒りの爆発といった様子ではない。第4楽章は清澄。しみじみとした余韻を残して終わり、客席に完全な沈黙が訪れた。

------------

●秋山和慶さんが逝去。享年84。つい先日、転倒による大怪我で指揮活動からの引退を発表されたばかりで、まさかという思い。数々の公演を思い出す。毎年のフェスタサマーミューザKAWASAKIの記者会見も。安らかに。

サントゥ=マティアス・ロウヴァリ指揮フィルハーモニア管弦楽団のシベリウス他

●24日はミューザ川崎でサントゥ=マティアス・ロウヴァリ指揮フィルハーモニア管弦楽団。ソリストふたりが登場する豪華公演。プログラムがショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番(三浦文彰)、休憩をはさんでチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番(辻井伸行)、シベリウスの交響曲第5番。協奏曲が2曲もあって、しかもそのうち1つがショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第1番なのだから、すごいボリューム感。アンコールも含めると21時半を過ぎた。

●フィンランドの音楽一家出身のサントゥ=マティアス・ロウヴァリ(たしか両親ともラハティ交響楽団の楽員)、2012年に東京交響楽団に客演した公演を聴いているが、そのときはまだ学生さんみたいな雰囲気の若者で、愛嬌のある感じだった。今もまだ指揮者としては若いけど、すっかり貫禄が出て、余裕の指揮ぶり。2020年から首席指揮者を務めるだけあって、オーケストラを自在にコントロールするといった様子。2曲の協奏曲でもソリストに寄り添うだけに留まらない雄弁さ。

●3曲ともメインプログラム級の聴きごたえ。ショスタコーヴィチでは三浦文彰のソロが強烈。切れ味鋭く、しかも骨太なところもあり、濃密。この曲の終楽章の頭のところだっけ、初演者オイストラフがあまりにソロが弾きっぱなしなので少しだけ休む場所を入れてほしいとショスタコーヴィチにお願いした場所は(うろ覚え、違ってたらゴメン)。ともあれ、ソリストに求められる集中度は尋常ではない。辻井伸行のチャイコフスキーも堂々たる熱演で、スケールが大きい。第3楽章は高速テンポでスリリング、高揚感あふれるフィナーレに。この曲、有名な割に意外と満足できる演奏に出会えないのだが、久々の名演。作品の内側にぐっと踏み込む感があるというか。アンコールに得意のカプースチンで演奏会用エチュード第1曲「プレリュード」。一段と客席がわき上がった。

●この2曲の後に聴くシベリウスの交響曲第5番は、開放感があって格別の喜び。自分はこの曲を描写性豊かな自然賛歌の交響曲として聴いているのだが、風光明媚できれいだね、ではなく、畏怖の念が込められているところに魅力を感じる。自然が美しいのはそれが本質的に怖いものだから、といつも思うので。ロウヴァリのシベリウスはドラマティックな造形。オーケストラのサウンドは明瞭で鮮やか、見通しがよい。全員が緻密にひとつの方向を目指すというよりは、名手が集まって腕自慢大会をするみたいな積極性が感じられるのが吉。とくに木管セクション。以前はサロネンの指揮で聴く機会の多かったオーケストラだが、ロウヴァリ時代の今も健在。アンコールに曲名を言ってからシベリウスの「悲しきワルツ」。

●ふつうなら指揮者のソロカーテンコールになりそうな演奏だったが、さすがに21時半を過ぎると、みんな慌てて帰る。これはしょうがない。

阪田知樹 リスト~ピアノ協奏曲の夕べ

●23日はサントリーホールで「阪田知樹 リスト~ピアノ協奏曲の夕べ」。阪田知樹が角田鋼亮指揮東京フィルとともにリストの協奏的作品4曲を一挙に演奏するという貴重な機会。前半がピアノ協奏曲第2番と「死の舞踏」(「怒りの日」によるピアノと管弦楽のためのパラフレーズ)、後半がピアノ協奏曲第1番とハンガリー幻想曲。こんなプログラムが成立するとは。客席もしっかり。

●阪田知樹のソロは圧倒的。恐るべき技巧で、切れ味も鋭く、なおかつ重さもある。洗練されたタッチは華麗。打鍵も強靭でオーケストラに埋もれる心配がなく、表現に幅ができる。シリアスな部分とウィットを感じさせる部分の対比も吉。ヴィルトゥオジティで魅せるだけではなく、リストの作品そのものの味わいを堪能させてくれる。華やかさ以上のダークなロマンティシズム。

●ピアノ協奏曲第1番はハンスリックにトライアングル協奏曲と揶揄されたエピソードが有名だけど、この曲に限らずリストはトライアングルとシンバルの鳴り物好きなんだなと実感。そういえば、ハンスリックは今年生誕200年なのだ。「ハンスリックに酷評された名曲集」みたいな演奏会はどうか。

●おしまいの「ハンガリー幻想曲」は爆発的な盛り上がりで、客席は大喝采。すぐに立ち上がって拍手をするお客さんも多くて、オーケストラの定期公演とは少し違った雰囲気の熱量。アンコールはソロでラフマニノフ~阪田知樹編「ここは素晴らしいところ」、ガーシュウィン「レディ・ビー・グッド」。

「チーヴァー短篇選集」(ジョン・チーヴァー)

●文庫化された「チーヴァー短篇選集」(ジョン・チーヴァー著/川本三郎訳/ちくま文庫)を読む。チーヴァーの短篇集は以前に村上春樹訳の「巨大なラジオ / 泳ぐ人」(新潮社)を紹介した。基本テイストはこの「チーヴァー短篇選集」でも同じで、ニューヨーク近郊の住宅地に住む中産階級の人々の孤独と憂鬱が描かれる。「巨大なラジオ / 泳ぐ人」ではリアリズムから逸脱した表題作の2作が強烈な印象を残したが、こちらの「チーヴァー短篇選集」はより現実に即した、ややひりひりとした手触りの話が多い。でも少々手厳しいんじゃないかなと思って読んでいると、予想外の方向からユーモアや不条理が忍び寄ってくる。「美しい季節」とか「父との再会」なんて実におかしい。

●文庫化された「チーヴァー短篇選集」(ジョン・チーヴァー著/川本三郎訳/ちくま文庫)を読む。チーヴァーの短篇集は以前に村上春樹訳の「巨大なラジオ / 泳ぐ人」(新潮社)を紹介した。基本テイストはこの「チーヴァー短篇選集」でも同じで、ニューヨーク近郊の住宅地に住む中産階級の人々の孤独と憂鬱が描かれる。「巨大なラジオ / 泳ぐ人」ではリアリズムから逸脱した表題作の2作が強烈な印象を残したが、こちらの「チーヴァー短篇選集」はより現実に即した、ややひりひりとした手触りの話が多い。でも少々手厳しいんじゃないかなと思って読んでいると、予想外の方向からユーモアや不条理が忍び寄ってくる。「美しい季節」とか「父との再会」なんて実におかしい。

●いちばんの傑作は冒頭の「さよなら、弟」かな。この短篇は村上春樹訳の「巨大なラジオ / 泳ぐ人」にも「ぼくの弟」の題で収められていて、異なる翻訳で二度読んだことになる。二度読んで、なおさらおもしろく感じられる。成人した四人兄妹がそれぞれの家族を連れて母親といっしょに夏の休暇を楽しむという話。さあ、休暇に入った、みんなせっかく都合をつけて集まったんだからたっぷり楽しもうぜっ!ていうモードのなかで、久々に顔を出した弁護士の弟だけは打ち解けず、感じが悪い。酒も飲まないし、ボードゲームにも参加しない。雇った料理人に対して、安月給で働きすぎていると憐れんで、相手を怒らせる。弟の妻もあくせくと洗濯をしたりして、休暇を楽しむ様子ではないし、子供たちも委縮していて場になじめない。で、家族みんながだんだんこの弟が嫌いだということを思い出す。そんなくだらない遊びよりもっとやるべきことがあるだろうみたいな態度があからさまで出ているのだ。

●この短篇の秀逸なところは、そんな嫌なヤツを描いているにもかかわらず、読み手である自分は弟のほうに共感してしまう、っていうことなんすよね。最後に主人公は弟に対して怒りを爆発させて、それがまた笑ってしまうくらいスカッとする場面なんだけど、それでもなお弟側に共感して読んでいる自分に気づく。

-------

●宣伝を。ONTOMO連載、五月女ケイ子の「ゆるクラ」が久々に更新。第13回のテーマは「推し活」。お助けマンとして参加中。

上岡敏之指揮読響のショスタコーヴィチ、ポゴレリッチのショパン

●21日はサントリーホールで上岡敏之指揮読響。プログラムはショパンのピアノ協奏曲第2番(イーヴォ・ポゴレリッチ)とショスタコーヴィチの交響曲第11番「1905年」。開演前からニット帽のポゴレリッチがピアノに向かってポロンポロンと和音を鳴らしているのは、もはやおなじみの光景。恒例の第0部というか。舞台袖に下がるときに疎らに拍手が起きた。あれはウォーミングアップなのか、演奏行為なのか。

●ポゴレリッチによるショパンのピアノ協奏曲第2番といえば、ラ・フォル・ジュルネ2010での伝説的怪演が忘れられない。異様に遅いテンポで40分以上かかったうえに、第2楽章をアンコールしたため、終了時間を30分以上超過してしまい、途中で次々とお客さんが次の公演に向かって走り出したという5000席ソールドアウトの公演だった。で、それから時を経た今、ポゴレリッチのテンポはそこまで遅くはない。でも、基本線は変わらないかな。自在の独自様式というか。強靭な打鍵から澄み切った音色が生み出される。ベースとなる打鍵が強く、強弱の幅がきわめて大きく、彫りの深い音楽。時の流れが止まったかのような第2楽章の幻想性が白眉。そして、今回も第2楽章をアンコールしてくれた。いつものように譜面あり、譜めくりあり。オーケストラは献身的。

●で、前半も強烈だったのだが、実は後半の強烈さは前半の記憶を上書きするほどだった。ショスタコーヴィチの交響曲第11番「1905年」、かなり久しぶりに聴いたけど、本当に恐ろしく絶望的な音楽で、ひたすら戦慄。集中度が異様に高く、鋭く咆哮する金管セクション、寂寞としたコールアングレの大ソロなど鮮烈。すさまじい緊張感に貫かれ、予想外に長大な音楽に。終わった瞬間のマエストロはエネルギーを使い果たしたといった様子で、抜け殻のよう。終演は21時半を回っていた。

東京都現代美術館「MOTアニュアル2024 こうふくのしま」「MOTコレクション」

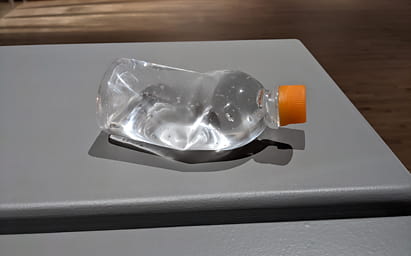

●取材と取材の間に空き時間ができたので、ささっと東京都現代美術館へ。今、「坂本龍一 音を視る 時を聴く」が開催中だが(大盛況、びっくりするほど若者たちが多い)、今回の目当ては「MOTアニュアル2024 こうふくのしま」と「MOTコレクション」展。「MOTアニュアル2024 こうふくのしま」でとりあげられたのは清水裕貴、川田知志、臼井良平、庄司朝美の4名。どれも刺激的だったが、いちばんおもしろかったのは臼井良平の作品。たとえば、上のブルーシート。なにかの資材置場とか作業中の現場とかにありそうな光景だが、中央にポツンと飲みかけのペットボトルが置いてある。

●これはガラスで再現したペットボトルらしいんだけど、よくできているなあと思うと同時に、これが仮に本物の飲みかけのペットボトルだったとしても、これはアート足りうるものかという問いが生まれる。

●これも秀逸。スチールラックの上に無造作に置かれた精巧に作られたつぶれたペットボトル中身入り。こんなふうにペットボトルを捨てていくのはどんなヤツなんだ。それとも捨てたんじゃなくて、また飲みに来るのか。と、ストーリーを思い描くのだが、それにしてもこの作品には人間の気配が感じられない。

●これはフェンス。遠目にはただのフェンスだが、近くに寄ると網目にペットボトルが突っ込んである。これもガラスを用いて水の感じを作り出している模様。こういう捨て方をする人はたしかにいそう。

●で、フェンスの下部をよく見てみると、これが落ちてたんすよ! 食パンの袋の口を留めるヤツ。これは作品の一部なのか、だれかが置いていったのか。いや、美術館の展示室でわざわざ食パンを開ける人はいないか。でも、たまたまポケットに入ってたとか? いやいやいやいや。

●「MOTコレクション」展は会期ごとに大きく内容が変わる。今回も大充実。これだけのために来ても余裕で楽しめる。上は東京国立近代美術館でもミニ特集されていた生誕100年の間所(芥川)紗織(芥川也寸志の最初の妻)の作品。ほかに前本彰子、オラファー・エリアソン、イケムラレイコ、マーク・マンダースなど。

山田和樹指揮日本フィルのイギリス音楽プログラム

●バーミンガム市交響楽団の来日公演に向けた山田和樹記者会見の翌日、同じくサントリーホールで山田和樹指揮日本フィル。エルガーの行進曲「威風堂々」第1番、ヴォーン・ウィリアムズの「揚げひばり」(周防亮介)、エルガーの交響曲第2番というイギリス音楽プログラム。金土の二日公演で、金曜夜は少し空席があったが、土曜の公演は完売だそう。

●前半のエルガーとヴォーン・ウィリアムズはどちらも超有名曲だけど、オーケストラの定期公演ではほとんど聴くチャンスのない曲。いきなり「威風堂々」第1番でハイテンションな幕開け。きめが細かく整然としたサウンドで格調高く、推進力も十分。終盤でまさかの仕掛けが。山田和樹が指揮台に隠されていたスレイベル(鈴)を取り出し、これを高々と掲げて鳴らす(昨年末の井上道義ラストコンサートのシンバルを思い出す)。客席に向いたところでドッと沸いて手拍子が始まるかと思いきや、ぜんぜん始まらない。プロムスばりのお祭りモードを予期していなかった客席はついこれなかった。ごめん、指揮台で一人旅をさせてしまって。なんというか、「フリ」が欲しかった気も。おしまいの部分は曲が終わる前に客席を煽って拍手を引き出した。前日の記者会見で「拍手は指揮者が手を下ろしてからにしましょうみたいなアナウンスが嫌いなんですよ」と語っていたが、これはよくわかる話。状況によって、曲が終わるより早く拍手が沸き起こるほうが自然なこともあれば、完全な沈黙がふさわしい場合もあるので、一律にルールで縛るとおかしなことになる、ということなんじゃないかな。

●ヴォーン・ウィリアムズの「揚げひばり」では周防亮介が入神のソロ。これだけのソリストを招いて「揚げひばり」一曲だけという超ぜいたくプログラム。この曲、ひばりがのびのびと大空を飛翔する様子を描いた心地よい曲というシンプルなイメージで聴いてしまいがちなのだが、周防のソロは張りつめた緊張感に貫かれ、真摯な祈りの音楽といった様子。たしかにそうなのだ。40代の作曲者が志願兵となって第一次世界大戦に従軍した後で完成させた曲であるのだから、ひばりを見上げて感じる思いはそういうものであるべきだろう。さすがにソリスト・アンコールがあって、パガニーニの英国国歌「ゴッド・セイブ・ザ・キング」の主題による変奏曲。アンコールも英国テーマでそろえてくれた。キレッキレの超絶技巧が炸裂。鮮やか。客席は大喝采。

●後半はエルガーの交響曲第2番。オーケストラの音色、特に弦楽器がエルガーにふさわしい香気を放ち、端正ながらもロマン的な情感も十分。とりわけ内省的な第2楽章は見事。終楽章の満たされない想いが噴出したような音楽もすばらしい。近年に聴いた日フィルでは一二を争う感銘の深さ。この曲ってエルガーならではのノビルメンテの音楽ではあるけど、同時に悲しみとか情念とかユーモアとか諦念とか、いろんなものが混ざり合っているところに魅力を感じる。以前、サイモン・ラトルがロンドン交響楽団と来日してこの曲を演奏した際、「エルガーがもしウィーンに生まれていたら、きっとマーラーになっていた」と話していたのを思い出す。

山田和樹指揮バーミンガム市交響楽団記者会見

●16日はサントリーホールのブルーローズで山田和樹指揮バーミンガム市交響楽団記者会見。6月から7月にかけて開催されるバーミンガム市交響楽団(以下CBSO)の来日公演に先立って、山田和樹が記者会見に登壇。今回の日本ツアーについて、そしてロームミュージックファンデーションの協力を得て行う「RMF&山田和樹グローバルプロジェクト」の取り組みが語られた。

●会見の冒頭がいきなり「パーマン」だった。山田「パーマンのコピーロボットが2つか、3つあったらいいなと思う。若い頃から嫌だったのは、だれかに光が当たりはじめると賞もなにもかもその人に集中するということ。それがおもしろくないと思っていた。僕は45歳になって、自分の役割は『けしかけること』だと思っている。僕だけがやっていてもダメ。コピーロボットはないんだから、他の人をけしかける」

●そのひとつが「RMF&山田和樹グローバルプロジェクト」。さまざまな取り組みが行われていて、ひとつは日本人若手音楽家の海外オーケストラへのゲスト参加。今回はCBSOのゲストメンバーとしてヴァイオリンの福田麻子が現地リハーサルから日本ツアーまで参加する。過去にはモンテカルロ・フィルの来日公演でヴァイオリンの福田廉之助らが参加し、福田はその後にオーディションを経てモンテカルロ・フィルに入団している。また、山田和樹指揮によるモンテカルロ・フィル定期公演のソリストが公募で選出され、フルートの石井希衣の出演が決定。そのほか、今回のCBSOとのツアー期間中に山田和樹による指揮セミナーが開催される。

●音楽監督を務めるCBSOとの関係について。山田「僕は世界一、幸せな指揮者だと感じている。バーミンガムでは年間最低14週を過ごす契約で、実際には18週を過ごしている。ふつう、オーケストラとの関係はどんなによくても時間が経てば飽きられてしまう。でもバーミンガムではそんなことはまったくない。オーケストラはとてもポジティブで、市が財政破綻して支援がなくなっても、そのポジティブさは変わらない。ドイツのツアーがキャンセルになって一週間空いたときは、バーミンガムの街で無料イベントをやった。ショッピングモールや駅でも演奏したし、僕はトラムに乗って電子ピアノを弾いた。CBSOは夢のようなオーケストラ」

●来日公演のプログラムではムソルグスキーの「展覧会の絵」がヘンリー・ウッド編曲版で演奏される。ヘンリー・ウッドといえばBBCプロムスの祖。これは同コンビでプロムスでも演奏されている。山田「僕はラヴェル編曲は一度も指揮したことがなく、ストコフスキ版とかジュリアン・ユー版とか伊藤康英版など、ちがう編曲でたくさん指揮している。ヘンリー・ウッド版はラヴェルよりも前の編曲で、ラヴェルはここからヒントを得たと思われるところもある」。

●ほかにもいろんな印象的な言葉がたくさん。「バーミンガムではスポンサーとの食事を求められる機会が多いが、一度も断ったことがない」「(師の小林研一郎について)人間的な大きさでまったくかなわない。かなわない師を持った幸せを感じている」「待っているだけでは限界がある。自分から出ていくことが指揮者の役割」。録音については「これは言っちゃってもいいのかな?」とためらいつつ、ドイツグラモフォンでCBSOとウォルトンの作品を録音しており、できれば日本の作曲家の曲も録音したいと思っていると語ってくれた。

「ママは何でも知っている」のオペラマニア殺人事件

●ジェイムズ・ヤッフェ著のミステリに「ママは何でも知っている」(小尾芙佐訳/ハヤカワ・ミステリ文庫)という短篇集がある。いわゆる安楽椅子探偵(アームチェア・ディテクティブ)もののシリーズで、主人公は刑事なのだが、いつも事件の解決役はそのママ。ママが息子から話を聞いただけで、事件を解決してしまうという趣向の短篇が並ぶ。アイザック・アシモフの「黒後家蜘蛛の会」シリーズでいえば老給仕ヘンリーの役柄を、ここでは「ママ」が担っている。

●ジェイムズ・ヤッフェ著のミステリに「ママは何でも知っている」(小尾芙佐訳/ハヤカワ・ミステリ文庫)という短篇集がある。いわゆる安楽椅子探偵(アームチェア・ディテクティブ)もののシリーズで、主人公は刑事なのだが、いつも事件の解決役はそのママ。ママが息子から話を聞いただけで、事件を解決してしまうという趣向の短篇が並ぶ。アイザック・アシモフの「黒後家蜘蛛の会」シリーズでいえば老給仕ヘンリーの役柄を、ここでは「ママ」が担っている。

●そのなかの一篇「ママ、アリアを唄う」では、ニューヨークのメトロポリタン・オペラが事件の舞台となる。ママは土曜日の午後のメトロポリタン・オペラのラジオ中継は欠かさず聴くというオペラ・ファン。そのママに向かって、息子である刑事が事件のあらましを話す。事件の登場人物となるのは、長年対立してきたオペラマニアの老人ふたり。ひとりはコーエン、もうひとりはダンジェロ。ふたりは立見席の常連で、熱狂的なオペラ・ファンなのだが、ことごとく趣味が合わない。刑事である息子はこう語る。

コーエンとダンジェロの口論は近年はとみに激しさを加えていたそうなんだ。全世界のオペラ・ファンのあいだで議論沸騰している論争が、ふたりの仲を悪化させていた。現存のソプラノでもっとも偉大なのはだれか──マリア・カラスかレナータ・テバルディか?

●ダンジェロはテバルディ派。コーエンはカラス派である。

ダンジェロはある日こう宣言した、テバルディはかぐわしい、カラスの声はおんどりだ──すぐさまコーエンがやり返した、カラスは神々しい、テバルディの歌はひびの入ったレコードだ。

一般向けのミステリ小説で、登場人物がこんなケンカをしているのだ。カラスが「椿姫」を歌ったときなど、ダンジェロは「カラスのへたくそ椿姫を聴かずにすめば、一生幸せに暮らせる。今晩ここにやってきたのは、テノールのリチャード・タッカーを聴くためだ」とまで言う。で、後日、テバルディが「トスカ」を歌った際に、コーエンが劇場で急死する。毒殺されたのだ。刑事である息子は、犯人はダンジェロにちがいないと考えるが、ママは……というお話。

●これを読んで、いったいいつ書かれた小説なのかと奥付を見たら、マルC表示は1952年から1968年にかけて。カラスがメトに初めて出演したのが1956年なので、その頃に書かれたものだろうか。時代の空気が伝わってくる愉快なミステリ。

「第九」はヤバくてエモくてキモい!

●ベートーヴェンの「第九」、マジで全部ヤバいっす。特にエモすぎる第4楽章「歓喜の歌」、これ聴いたらもうヤバすぎて涙ボロボロ。シラーの詩?それがまたキモいくらい深いテーマぶっ込んでて、初めて聴いた人はガチでぶっ飛ぶレベル。スケール感もバグってる。壮大すぎるオーケストラ、第1楽章のヤバ荘厳、第2楽章のヤバリズム、第3楽章のエモアダージョ、で最後はヤバクライマックス。エモい!キモい!そしてヤバい!全部入り!

●ベートーヴェンの「第九」、マジで全部ヤバいっす。特にエモすぎる第4楽章「歓喜の歌」、これ聴いたらもうヤバすぎて涙ボロボロ。シラーの詩?それがまたキモいくらい深いテーマぶっ込んでて、初めて聴いた人はガチでぶっ飛ぶレベル。スケール感もバグってる。壮大すぎるオーケストラ、第1楽章のヤバ荘厳、第2楽章のヤバリズム、第3楽章のエモアダージョ、で最後はヤバクライマックス。エモい!キモい!そしてヤバい!全部入り!

●それだけじゃない。「歓喜の歌」に込められたメッセージ、これがまたヤバすぎる。エモエモの極みで、時代超えて感動バラ撒き中。1972年にEUの賛歌に採用とか、影響力キモい。日本でも「第九」人気ヤバいっしょ。年末みんなでガチ熱唱とか、エモい&キモい文化すぎる。しかも起源がドイツ人捕虜の演奏って、これまたヤバエピソードすぎ。「第九」は、ヤバエモキモの三冠王。人類最高の曲ってこういうことっしょ。聴いたらもう、ヤバすぎて心持ってかれるわ。

----------

●「ヤバい」「エモい」「キモい」。これがなんでも表現できる現代の三大形容詞。この3つの言葉だけでベートーヴェン「第九」の偉大さを表現してほしいとChatGPTにお願いして書いてもらったのが上の文。バカっぽい文体をリクエスト。一年半前にドゥダメルとベルリン・フィルの演奏会評をAIに書いてもらったことがあったが、さらに進化している。内容的には年末「第九」の起源など、まちがってるところもあるのだが、現状のAIは正確性が求められる事柄に使うのではなく、自由な発想が歓迎される場面に使うほうがよい。以前は自分が書いた原稿をAIに校閲してもらえないかとあれこれ試していたが、使い方が逆だったかも。AIが書いた原稿を人間が校閲したほうがうまくいきそう。

小林資典指揮読響の「ペトルーシュカ」他

●12日は東京オペラシティで小林資典指揮読響。このホールで読響を聴く機会は珍しいが、芸劇が休館中なので土日マチネシリーズがオペラシティに移っている。指揮の小林資典(もとのり)は現在ドルトムント市立歌劇場第1指揮者および音楽総監督代理を務める実力者。ライン・ドイツ・オペラでコレペティートルを経験してドルトムント市立歌劇場の専属指揮者になり、13年から現職にあるという、まさにドイツの歌劇場の叩き上げといった経歴。長身痩躯、明快で精力的な指揮ぶり。

●プログラムはシャブリエ「気まぐれなブーレ」、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(ヴァレリー・ソコロフ)、ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」(1947年版)。シャブリエとストラヴィンスキーが舞踊の要素でつながったプログラム。シャブリエの「気まぐれなブーレ」はフランス風の陽気な曲想ではじまって、途中からワーグナーばりの官能的な響きへと遷移する仏独キメラ風のおもしろい曲。原曲のピアノ曲からそういう曲ではあるが、モットルの管弦楽編曲でいっそうその傾向が強くなっている。チャイコフスキーのソリスト、ウクライナのヴァレリー・ソコロフは大きな体の持ち主で楽器が小さく見える。軽々と操るといった様子で、つややかな音色による巧みなチャイコフスキー。アンコールにバッハの無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番からサラバンド。滑らかで朗々と歌うバッハ。

●白眉はストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」。色彩感豊かで鮮やか、キレもあり推進力も十分。重心やや低めだが、モッサリ感はなく明瞭。読響の奏者たちの腕自慢的な華やかさもあって楽しい。場面場面の情景が思い浮かぶような雄弁さも。

●コンサートマスターに見慣れない女性がいると思ったら、ゲストコンサートマスターとして戸澤采紀。注目の新鋭。

Live Performance SHIBUYA 森山開次「死と乙女」

●9日は渋谷区文化総合センター大和田のさくらホールで、Live Performance SHIBUYA 森山開次「死と乙女」。森山開次のダンスと演出、山根一仁と毛利文香のヴァイオリン、田原綾子のヴィオラ、森田啓介のチェロによる創作舞台「死と乙女」の世界初演。以前、同ホールで森山開次の「春の祭典」を観たが、今回はシューベルトの弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」の演奏に森山開次のダンスが加わる。

●9日は渋谷区文化総合センター大和田のさくらホールで、Live Performance SHIBUYA 森山開次「死と乙女」。森山開次のダンスと演出、山根一仁と毛利文香のヴァイオリン、田原綾子のヴィオラ、森田啓介のチェロによる創作舞台「死と乙女」の世界初演。以前、同ホールで森山開次の「春の祭典」を観たが、今回はシューベルトの弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」の演奏に森山開次のダンスが加わる。

●公演は2部構成になっていて、前半は音楽のみ。田原綾子のヴィオラ独奏および毛利文香のヴァイオリンが加わっての二重奏。西村朗の「C線のマントラ」で始まり、ヴュータンの無伴奏ヴィオラのためのカプリッチョ、バルトークの「44のデュオ」より抜粋、實川風の「龍神喜雨」(委嘱新作)、ヘンデル=ハルヴォルセンの「パッサカリア」と続く。最初の西村作品は真っ暗な舞台から拍手なしで始まって劇的。野太く、しかしキレのある音はヴィオラならでは。決してヴァイオリンでは表現できない世界。實川作品はヴァイオリンとヴィオラを二頭の龍に見立てたもので、自在の飛翔感。イマジネーションを喚起する。

●後半は山根一仁、毛利文香、田原綾子、森田啓介の弦楽四重奏が通常通りに舞台上に配置され、同じ舞台で森山開次がさまざまな身体表現をくりひろげる。舞台奥に縦長の白っぽい長方形の物体が立っていて、始まる前はなんだかわからなかったが、曲が始まれば納得。ベッドを上から俯瞰した図なのだ。乙女となった森山がここに垂直に横たわるという図で第1楽章が始まる。第2楽章ではベッドから起き上がり、死神に誘われるままに舞台上を動き回る。乙女となり、ときに死神にもなり、「死と乙女」の情景が創造される。照明を駆使したシルエットの使い方も効果的。「春の祭典」と違って楽曲自体にストーリー性がなく、バレエ音楽でもないわけだが、古典的な形式感と身体表現が結びつきうるというのが大きな発見。音楽は切れ味鋭く、まっすぐに白熱する様が印象的。奏者からダンサーの姿は一部しか見えないはずだが、明らかにダンスに触発された音楽が生み出されていた。

ウィーン・フィル・ニューイヤーコンサート2025は明日1月10日より配信

●今年のウィーン・フィルのニューイヤーコンサートだが、配信では明日1月10日がリリース日となっている模様。Spotifyだと予約ならぬ事前登録ができるようになっていて、登録しておくとリリース日に自動的にマイライブラリに入る(→アルバムリンク)。わざわざリリースまであと何日何時間何分何秒なのか、カウントダウンが表示されている。国内盤のCDはAmazonでは1月29日の発売。CDは物理的なパッケージを全国に流通させなければならないし、日本語印刷物も必要なので、これくらいになるのは自然なことだろう。

●今年のウィーン・フィルのニューイヤーコンサートだが、配信では明日1月10日がリリース日となっている模様。Spotifyだと予約ならぬ事前登録ができるようになっていて、登録しておくとリリース日に自動的にマイライブラリに入る(→アルバムリンク)。わざわざリリースまであと何日何時間何分何秒なのか、カウントダウンが表示されている。国内盤のCDはAmazonでは1月29日の発売。CDは物理的なパッケージを全国に流通させなければならないし、日本語印刷物も必要なので、これくらいになるのは自然なことだろう。

●でも、かつてはCDももっと早いタイミングでリリースされていたはず。ずいぶん前だけど、1月上旬に出ていた時期ってなかったっけ? 一頃、年々発売日が早くなってきて、もうこれは元旦にはCD売場に並ぶ日がくるのでは、それどころか大晦日にフライング発売されることすらありうるのではないか、と思ったこともあったが、さすがに「明日のコンサートのライブCD」は受け入れてもらえないか。

ポケモン×工芸展 美とわざの大発見(麻布台ギャラリー)

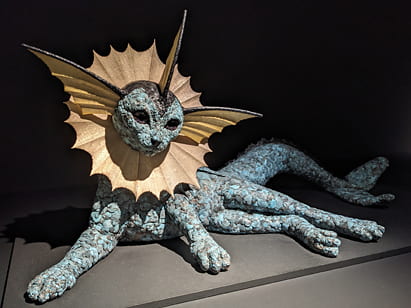

●国立工芸館の監修により麻布台ヒルズギャラリーにて「ポケモン×工芸展 美とわざの大発見」が開催中。ポケモンと工芸の出会いがどんな化学反応を引き起こすのか、というテーマに人間国宝から若手まで20名のアーティストが取り組んだ意欲的な企画。2023年に金沢の国立工芸館で開催されて以来、全国各地を巡回している。ロサンジェルスでも展示されたとか。上の写真は彫金作家の吉田泰一郎による「シャワーズ」(2022)。シャワーズはイーブイの進化形で、みずタイプのポケモン。体表面にヌメッとした感触があるのが特徴だと思うのだが、それが彫金で表現されているのがすごい。

●こちらは同じく吉田泰一郎による「サンダース」(2022)。同じくイーブイの進化形で、でんきタイプである。この表情が実によい。イーブイズって、イヌのようなネコのようなキツネのような雰囲気だけど、こうして正面から見るとイーブイズはイーブイズでしかないと実感する。あ、ちなみにポケモンの世界には動物はいないって知ってた? 正確に言えば、人間とポケモンだけがいる。したがって、ポケモンの登場人物たちは肉食をしない、はず。

●こちらは磁器。葉山有樹の「超古代ポケモン玉盌」(2022)。このサイズの写真ではわかりづらいが(高解像度の写真は拙インスタへ)、レックウザ、グラードン、カイオーガの超古代ポケモンが描かれている。一瞬、これが太古の昔に作られた磁器だったらな、と思う。あふれる疑似歴史ロマン。

●着物もある。ポケモン×友禅。水橋さおりによる友禅訪問着「雲の間に」(2024)。よく見ると、雲の間にいるのはチルット。ひこうタイプである。青と白のチルットが、空と雲の間を飛んでいる。色違いの黄色チルットがいるのを見つけた。

●これは陶器。桝本佳子による信楽壷「ファイヤー」(2022)。ほかにも同じ作者による信楽壷が「リザードン」「キュウコン」「ロコン」「ヒトカゲ」と並んでいた。つまり、ほのおタイプでそろえてある。焼くから、なのか。

●会場は盛況だったが、時間帯を区切っての予約制なのでひどく混雑するようなことはなかった。空きがある場合のみ当日の窓口購入が可能だが、予約推奨。意外と簡単に予約が取れた。

「小説」(野崎まど)

●年末年始に読んだ本その2。野崎まど著「小説」(講談社)。ほぼ予備知識なしで手にした一冊だが、途中からまったく予測していなかった方向に話が進んで、心底驚いた。だいたい小説のタイトルが「小説」。なんという豪胆なネーミングなのかと思ったが、読めば納得できる。たいへんおもしろい。

●年末年始に読んだ本その2。野崎まど著「小説」(講談社)。ほぼ予備知識なしで手にした一冊だが、途中からまったく予測していなかった方向に話が進んで、心底驚いた。だいたい小説のタイトルが「小説」。なんという豪胆なネーミングなのかと思ったが、読めば納得できる。たいへんおもしろい。

●テーマは小説そのもの。小説を読むことに魅入られた若者が、小説を通じて生涯の友と出会う。ともに本の世界にしか居場所を見つけられない不器用な若者同士。序盤の展開に藤本タツキ「ルックバック」を連想したのだが、やがて小説についての小説になるという点でモアメド・ムブガル・サールの「人類の深奥に秘められた記憶」を思い出し、最後はとある名作みたいだなと思った。渾身の一作であるにもかかわらず、話が長くなくて読みやすいのは大吉。ジャンルで括ってはいけないタイプの小説だと思う。

「なんでかなの記」(濱田滋郎著)

●年末年始に読んだ本を。「なんでかなの記」(濱田滋郎著/言言句句)。2021年に86歳で世を去った音楽評論家の濱田滋郎先生の自伝。あまりにおもしろくて、読みだしたら止まらなくなってしまった。濱田先生の印象といえば、音楽への純粋な愛情にあふれ、一切偉ぶることのない人。だれもから尊敬される人だったと思う。クラシック音楽全般に対して該博であり、とりわけスペイン音楽についての知識と理解は右に出る者がおらず、スペイン語も堪能だった。昔、雑誌編集者時代にアリシア・デ・ラローチャのインタビュー取材に同行したことがあったが、濱田先生とラローチャは旧知の間柄といった様子でごく自然にスペイン語で会話をしていた。こういう場合、通訳不在になるので、そばにいる自分は会話の内容がまったくわからない。テープレコーダーのスイッチを入れたら後はお任せするしかない。

●年末年始に読んだ本を。「なんでかなの記」(濱田滋郎著/言言句句)。2021年に86歳で世を去った音楽評論家の濱田滋郎先生の自伝。あまりにおもしろくて、読みだしたら止まらなくなってしまった。濱田先生の印象といえば、音楽への純粋な愛情にあふれ、一切偉ぶることのない人。だれもから尊敬される人だったと思う。クラシック音楽全般に対して該博であり、とりわけスペイン音楽についての知識と理解は右に出る者がおらず、スペイン語も堪能だった。昔、雑誌編集者時代にアリシア・デ・ラローチャのインタビュー取材に同行したことがあったが、濱田先生とラローチャは旧知の間柄といった様子でごく自然にスペイン語で会話をしていた。こういう場合、通訳不在になるので、そばにいる自分は会話の内容がまったくわからない。テープレコーダーのスイッチを入れたら後はお任せするしかない。

●でも、濱田先生はなぜスペイン語ができるのか。自分はそれまでに何度か原稿をお願いしていたにもかかわらず、先生の経歴をまったく知らなかった。すでに著名な先生だったので、気にもならなかったのだ。きっと幼少時にスペインで暮らしていたとか、あるいはお顔立ちからするとスペイン系の血が入っているのではないかとか、そんな勝手な想像をしていたのだが、この本を読んで本当に驚いた。濱田先生のスペイン語は独学なのだ。日本にいて本で学んだという。日比谷高校を健康上の理由で中退し、スペイン音楽が好きだからとスペイン語の入門書で学び、セルバンテスの「ドン・キホーテ」を原文で読破し、やがて翻訳をするようになった。その後、スペインの音楽家たちとの交流を通して、それまで自信がなかった会話能力を磨いたというのだ。初めてスペインを訪れたのは48歳になってから! もちろん、その頃にはすでに評論でも翻訳でも豊富な実績を積んでいた。初めてスペインに足を踏み入れ、そこで「懐かしさ」を感じたという記述は本書のハイライトだろう。

●若い頃の文筆の仕事で一本立ちするまでの経緯も率直に書かれていて、実に興味深い。まだあまり仕事がなく、奥さんの失業保険を頼りに暮らしていた頃、コロムビア・レコードの「スペイン民俗音楽大系」の解説と歌詞の翻訳の仕事が舞い込み、この仕事に尽力したことがきっかけで他社からも声がかかり、30代でようやく生計を立てていけるようになったという。「当時の収入の大半を占めたレコード解説、歌詞対訳の仕事ですが、現在ではおそらくありえないことで、この点からも私は時代に恵まれたのでしょう」と記されている。たしかに当時は今とは比較にならないほどレコードの仕事がたくさんあった。でも、濱田先生の場合、時代が違えばまた違った種類の仕事がどんどんやってきて、〆切に追われる身になったんじゃないだろうか。

●本のおしまいのほうに、家族日記の一ページが公開されている。この濱田先生の筆跡が懐かしかった。原稿用紙の升目いっぱいに文字を書くスタイルで、読みやすい筆跡だった。

アーティゾン美術館 「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子─ピュシスについて」「ひとを描く」他

●アーティゾン美術館へ。現在開催中の展覧会は「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子─ピュシスについて」「ひとを描く」「石橋財団コレクション選 特集コーナー展示 マティスのアトリエ」。ここは同じチケットですべてを見ることができる方式。後ろのふたつが目当てだったが、行ってみたら「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子—ピュシスについて」がおもしろくて、たっぷり時間を費やしてしまった。

●これは毛利悠子「Piano Solo: Belle-Île」。スクリーンに海辺の光景が映っていて、Bozakのレトロな雰囲気のスピーカーから波の音などが流れる。どうやらこの音に反応して、左のアップライトピアノから間歇的にポロンポロンと音が鳴る。どういうアルゴリズムで波の音からピアノの音を導いているのかはわからないが、とにかく波の音に呼応していることはわかる。音が出るといいつつも、むしろ寡黙で控えめなのがよい。あと、動画の音声を直接コンピューターに入力するのではなく、わざわざスピーカーで鳴った音をマイクで拾って入力しているというところが奇妙なノスタルジーを喚起する。椅子が置いてあるので、ゆっくりと楽しめるのが吉。

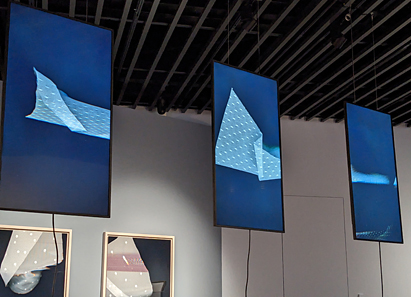

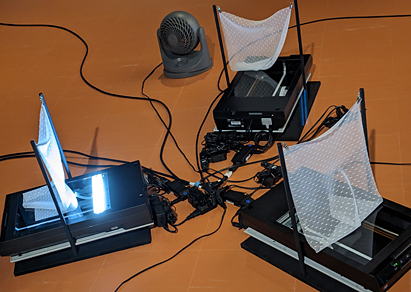

●こちらは同じく毛利悠子の「めくる装置、3つのヴェール」。ぶら下げられた3枚のモニター上に薄いヴェールのような3次元の形状が映し出されていて、なんだろうなと思ったら、床に3台のスキャナとサーキュレーターが置いてある。サーキュレーターの風に反応してふわりとヴェールが舞っているところを下からスキャンして、その形状を抽出して静止画としてモニターに表示している模様。ランダムにいろいろな形状がその場で生成されてゆく。動き続けるスキャナの勤勉さと、その生成物がすぐに消えてしまうという儚さとのコントラストに味わい。

●毛利悠子作品だけでほとんどお腹いっぱいになったのだが、「ひとを描く」と「マティスのアトリエ」も密度が濃い。上はベルナール・ビュッフェの「アナベル夫人像」(1960年)。ぱっと見、知ってる人かなって思う。

謹賀新年2025

●今年は巳年。AI画伯にヘビの絵を描いてもらおうとお願いしたら、めちゃくちゃリアルなヌメッとしたヘビを描いてきたので、これは違うなと思い「かわいいヘビ」をリクエストしたら、アニメ調のヘビを描いてくる。うーん、そうじゃなくて、年賀状に使われてるデザインみたいなヤツが欲しいんだよなーと思ったところで、ハッと気づいて「図案化されたヘビ」を描いてほしいとお願いしたら、ここに挙げてるようないい感じの絵を次々描いてくれた(なかなかカッコよいではないの)。生成AIでは適切なプロンプトが肝。

●今年は巳年。AI画伯にヘビの絵を描いてもらおうとお願いしたら、めちゃくちゃリアルなヌメッとしたヘビを描いてきたので、これは違うなと思い「かわいいヘビ」をリクエストしたら、アニメ調のヘビを描いてくる。うーん、そうじゃなくて、年賀状に使われてるデザインみたいなヤツが欲しいんだよなーと思ったところで、ハッと気づいて「図案化されたヘビ」を描いてほしいとお願いしたら、ここに挙げてるようないい感じの絵を次々描いてくれた(なかなかカッコよいではないの)。生成AIでは適切なプロンプトが肝。

●元旦はムーティ指揮ウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートをお正月モードで眺める。シンフォニックでエモーショナルなウィンナワルツ。タメが効いていて、しばしば重厚。これはこれで祝祭感が醸し出されるものではある。おしまいの「ラデツキー行進曲」がおもしろかった。

●来年の指揮者はヤニック・ネゼ=セガンと発表あり。納得の初登場。リンク先の公式サイトの写真にすでに「あけおめ」感が漂っている。

●謹賀新年2025。本年もよろしくお願いいたします。