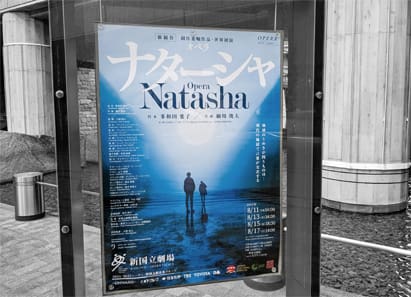

●13日は新国立劇場でオペラ「ナターシャ」。細川俊夫作曲、多和田葉子台本という国際的に評価の高いふたりがタッグを組んだ委嘱新作。大野和士芸術監督による日本人作曲家委嘱作品シリーズとしては第3弾になる。11日が初日で、この日が2公演目。この後、さらに2公演が予定されている。演出はクリスティアン・レート、ピットには大野和士指揮東京フィル。以下、これから観る人の興をそがない範囲で。

●だいぶ前の記者会見だったかな、難民となったウクライナ人のナターシャと日本人の少年アラトが出会うというストーリーの骨格を耳にしていたので、「ボーイ・ミーツ・ガール」的な枠組みで話が進むのかなと思い込んでいたのだが、ぜんぜん違っていて、実際にはダンテの「神曲」地獄篇だった。ナターシャ(イルゼ・エーレンス)とアラト(山下裕賀)のふたりで地獄めぐりをする。地獄めぐりには案内人が必要だが、ここではメフィストの孫(クリスティアン・ミードル)がその役を担う。

●ふたりが巡る7つの地獄は「森林地獄」「快楽地獄」「洪水地獄」「ビジネス地獄」「沼地獄」「炎上地獄」「旱魃地獄」。地獄の描写はしばしば戯画的で、あえて類型的な表現がとられている。たとえば「ビジネス地獄」には、目の部分が「$」になった覆面を被った男たちが床から頭を出してなにやら忙しそうな手付きをしているところに、大きな書類の束を抱えたいかにもOL然とした女性があわあわと小走りにステージを横切ったりする。「ジャラジャラ」みたいなお金の擬音表現も含めて、現代というよりはIT化以前の昭和のオフィスのイメージで拝金主義をからかう。「快楽地獄」には「ポップ歌手」(森谷真理、冨平安希子)が登場。ここもレトロ調で、快楽といいつつ場末のキャバレーみたいなわびしさも漂わせる。「沼地獄」では原発の写真が大写しになる。

●なお、「沼地獄」は「沼にハマる」という意味ではなく、「炎上地獄」も近年のいわゆる「炎上」による地獄のことではない。

●細川俊夫の音楽は部分的にはかなり意外な作風も見せるものの、冒頭の海の情景をはじめ、細川俊夫の音楽を聴きたいと思って来場する人は十分に満たされると思う。東フィルが好演。精緻で洗練されている。そしてこのオペラでは電子音響(有馬純寿)と映像がとても重要な役割を担っている。電子音響がオーケストラと歌手とつなぎ目なく調和して、ひとつの音響空間を形作る。

●多言語も本作のテーマのひとつ。もっとも、自分は日本語は日本語として聴き、外国語はどんな言語であれ字幕の日本語でしか理解していないのだが。ドイツ語はドイツ語だとは認識できるけど、ウクライナ語はウクライナ語だとはわからない。

●「神曲」地獄篇に着想を得た作品はポップ・カルチャーの世界も含めてたくさんある。ワタシが好きだったのはラリー・ニーヴン&ジェリー・パーネルの小説「インフェルノ SF地獄篇」。酔っぱらって事故で死んだ主人公が地獄めぐりをさせられるのだが、本物の地獄だとは信じられず、地獄テーマパークだと信じ込もうとする……みたいな話だったかな。あ、これは余談。

August 14, 2025