●東京国立近代美術館の企画展「記録をひらく 記憶をつむぐ」へ。すごい内容なのに、まったく宣伝されていないと一部で話題。あえてタイトルにも明示されていないが、テーマは日本の戦争だ。戦後80年を迎え、さまざまな角度から記録と記憶をたどる。日中戦争から太平洋戦争にかけて、陸海軍が画家たちに依頼した作戦記録画もたくさんある。といっても、この美術館はふだんから常設展の一角に戦争絵画のコーナーを設置しており、多くは見たことのある作品だ。自分はいつもそのコーナーを足早に通り過ぎる。なんども見るのはしんどいから。でも、こうして企画展になった以上は向き合うべきかと思い、足を運んだ。

●上の絵画は田辺至の作戦記録画「南京空襲」(1940)。空爆だ。戦闘機よりもさらに高い視点から場面を描く。まるでビデオゲームのような視点だが、鑑賞者がパイロットに共感するように描くとなれば、この構図になるのだろう。地上の地獄への想像を拒むかのよう。

●少し光っていて見づらいが、こちらは藤田嗣治の作戦記録画「神兵の救出至る」(1944)。場所はオランダ領東インド。現地のオランダ人の立派な邸宅に、日本兵が踏み込んだ瞬間を描く。家の主はすでに逃げており、現地人の家政婦が縛り上げられている。日本兵が助けに来た、欧米の植民地支配から解放するためにやってきた。そんな文脈の絵だ。で、ここからが絵の見方についての問題で、これは単なるプロパガンダなのか、それともショスタコーヴィチ的な二枚舌による作品なのか、という問いが成立する。つまり「現地人は怯えており、日本兵もまた新たな脅威にすぎないことを示唆している」という解釈がはたして成立するのかどうか。

●こちらは宮本三郎の作戦記録画「本間、ウエンライト会見図」(1944)。米軍とのフィリピン、コレヒドール島での戦果が題材。多くの絵画が日本軍の成功や活躍、武勇を描いており、これら作品群を見ていると、この戦争がどんな結果で終わったのかを忘れてしまいそうになる。この絵への興味は、ひとえに会見よりも、会見を撮影する報道班が前景にはっきりと描かれているところ。報道しているところを報道する絵というメタ報道画。カメラにNIPPON EIGASYA(日本映画社)と記されている。

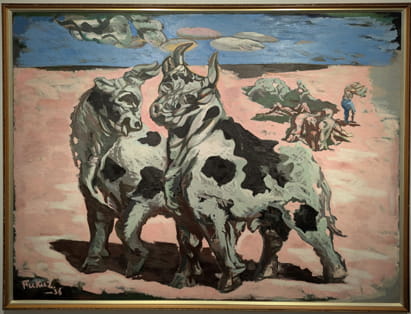

●記録画ではない作品も。こちらは福沢一郎「牛」(1936)。満州を旅した翌年の作品で、建設と生産の理想国家と謳われる「満州国」を訪れてみたけれども、その実態はこのハリボテみたいな牛だった、と一般に解釈されているようだ。これもショスタコーヴィチ的な「どう作品を読みとるか」という問いを突き付けられる絵ではある。自分はここにほのかなユーモアを感じる。牛の姿がキモかわいいのだ。