●29日はBunkamura オーチャードホールで、パーヴォ・ヤルヴィ指揮N響のベートーヴェン「フィデリオ」演奏会形式。一足早いベートーヴェン生誕250周年記念公演。歌手陣がすごい。どの役も高水準で、だれもがその役柄として納得できるという稀有なキャスト。レオノーレにアドリアンヌ・ピエチョンカ、マルツェリーネにモイツァ・エルトマン、フロレスタンにミヒャエル・シャーデ、ドン・ピツァロにヴォルフガング・コッホ、ロッコにフランツ=ヨーゼフ・ゼーリッヒ、ジャキーノに鈴木准、ドン・フェルナンドに大西宇宙。合唱は安定の新国立劇場合唱団。影の主役。パーヴォとN響は、期待通りのシャープで推進力あふれるベートーヴェンを披露。

●演奏会形式ながら最低限の演技は入るので、十分に感情移入できる。改めて、自分はこのオペラが大好きなんだと思った。ピエチョンカはどこからどう見ても男前のレオノーレ。こうして衣装なしで見ると、現代ではレオノーレが男装しなくてもこのストーリーは成立するのだと納得できる(そういう演出もあるようだし)。性別とは無関係にマルツェリーネはレオノーレに惚れた。でも最後は失恋する。レオノーレは既婚者であり、命がけで愛するパートナーがいたのだ……。そう考えるとレオノーレが性別を偽ったことよりも、パートナーがいることを黙っていたことのほうがよほど悪辣な話だと思える。ああ、マルツェリーネ、純真な恋心を弄ばれてしまって、なんてかわいそうなんだろう。真の犠牲者は彼女だ。

●えっ、このオペラをマルツェリーネの視点で見るヤツなんていないって? いやいや、モイツァ・エルトマンのマルツェリーネはそれくらい「実在する女子」感があるから。レオノーレによるフロレスタンの救出劇のほうがよっぽど荒唐無稽だ。だって、あそこで大臣到着のラッパが鳴らなかったらどうするのよ。レオノーレは女ひとりで武器も持たずに、どうやってナイフを持ったドン・ピツァロと戦うつもりだったのか。実は銃を隠し持っていたとか? それとも武術の達人だったとか?

●そんなことを考えると、どうしたって新国立劇場でのカタリーナ・ワーグナーによる地獄演出を思い出さずにはいられない。そう、あの演出ではレオノーレはあっさり刺されて死ぬ。フロレスタンも死ぬ。そして、ニセ・レオノーレとニセ・フロレスタンがあらわれて高らかに勝利を歌い、最後は囚人とその妻たちを全員閉じ込めてみんなサヨナラという鬱展開が続いた。この日の演奏に感動しながらも、頭の半分くらいはカタリーナの呪いにとらわれていた。ああ、これがオペラの醍醐味って気がする。同じ大胆演出でも、カタリーナ・ワーグナーの反則技は懐かしんで思い出せるけど、オリエの「トゥーランドット」はぜんぜん懐かしくない。なにが違うのかなというと、たぶん、前者には笑いがあるけど、後者にはないということかな。真摯な芸術には笑いが必要。ベートーヴェンの交響曲のように。

●休憩後、第2幕の頭で「レオノーレ」序曲第3番が演奏された。なるほど、そんな手もあるのか。第2幕への序曲。どこに入れても浮くけど、演奏しないのはもったいなさすぎる名曲。

●龍角散プレゼンツということで、来場者に龍角散ダイレクトスティックミントの試供品が配られていた。試してみるしか。

2019年8月アーカイブ

パーヴォ・ヤルヴィ指揮N響のベートーヴェン「フィデリオ」演奏会形式

ジョージ・ベンジャミンのオペラ「リトゥン・オン・スキン」

●28日はサントリーホールのサマーフェスティバル2019で、ジョージ・ベンジャミンのオペラ「リトゥン・オン・スキン」。セミ・ステージ形式。今回が日本初演で二日間にわたる公演の初日。サマーフェスティバルの「ザ・プロデューサー・シリーズ 大野和士がひらく」の一環として上演された次第。この「リトゥン・オン・スキン」、2012年にエクサンプロヴァンスで初演されて以来、世界各地でくりかえし上演されており、演奏記録を見たところ、すでに30回以上再演されている。すごい人気。

●演奏は大野和士指揮東京都交響楽団。舞台総合美術は針生康。ステージ上にオーケストラが乗り、その後方に白いデッキが設けられ、さらにスクリーンが設置される。スクリーン上では、顔をマスクした役者がストーリーに応じて、半ば具体的、半ば抽象的な演技をする。ほかにダンサーもふたり。ダンサーは開演前からステージに登場して演技を始める。歌手はプロテクター(領主)役にアンドルー・シュレーダー(バリトン)、妻アニエス役にスザンヌ・エルマーク(ソプラノ)、少年役に藤木大地(カウンターテナー)、他。台本はマーティン・クリンプで、13世紀の作者不詳のストーリーが題材になっている。全3部で約100分、休憩なし。

●先に作曲者ジョージ・ベンジャミンのインタビューを見たら、結末までネタバレしてしまったのだが、ストーリーとしては「ペレアスとメリザンド」+「ハンニバル」といったところか。高慢な領主が写本彩飾師の少年を雇い、絵を描かせる。領主の妻アニエスは少年を誘惑し、ふたりは愛し合う。ふたりの関係に疑念を抱いた領主は、少年を問い詰める。少年はうそをつくが、やがてふたりの関係は明らかにされ、領主は少年を殺す。そして、少年の心臓を妻アニエスに食べさせる。妻はいう。「こんなにおいしいもの、食べたことがない」。このストーリーの外枠として、天使が現在から中世に連れて行き、最後はまた現代(2021って書いてあった?)に帰ってくるという趣向がある。こう書くとおもしろそうな気がするんだけど、この脚本はどうかな。要素が多いので、一回見ただけではわかりづらいかも。タイトルは羊皮紙に書かれた物語のこと。

●ステージで歌手が歌い、同時に物語は映像でも表現され、覆面役者が演技をしている。おまけにダンサーもいる。情報量が多くて、どこを見ていいのかわからない感じなのだが、気がつくと映像に見入ってしまう。もし古典オペラで同じことをしたらどうなるかを想像すると、なんだか妙な気分。作品に入り込むのに苦労した。

●曲は第3部に入ってからの緊迫感あふれる音楽が聴きごたえあり。随所で瞬間瞬間の美しさ、抒情性、劇的緊張感はある。ただ、音楽がドラマを動かすというよりは、ドラマを音楽がなぞっているという感も残ったかな。

オペラ夏の祭典「トゥーランドット」補遺

●もう一か月以上も経って今さらなんだけど、オペラ夏の祭典「トゥーランドット」補遺として、ネタバレ部分を書いておこう。書いておかないと忘れそうなので。

●賛否両論だったアレックス・オリエ演出によるダークサイド「トゥーランドット」だったが、いちばん大胆だったのは結末部分。「この話がハッピーエンドで終わるはずがない」という演出家の言葉通り、最後の最後になって、トゥーランドットは自刃する。つまり、リューと同じ運命をたどる。

●トゥーランドットとリューが相似形をなすというアイディアには説得力がある。というのも、(たびたび書いているけど)リューは「オペラ三大イヤな女のひとり」。自己犠牲を建前にして「勝手に死ぬなよ!」といつも思う。こちらはまったく相手にしていないのに一途な愛を捧げて死ぬという点で、本質的に暴力性を備えた役柄。リューとトゥーランドットはコインの裏表みたいなところがあって、権力の頂点と底辺にあって、それぞれの形で他者を寄せ付けずに(リューの愛は自己完結している)、暴力性を実現する双子の姉妹みたいなもの。だから、トゥーランドットがリューと同じ結末を迎えるのは理にかなっている……はずなんだけど、実際の上演では唐突な感も。ハッピーエンドの音楽との齟齬をどうとらえればいいのか。もともとこの部分の音楽はプッチーニではなく、アルファーノの補筆だというのも、もやもやした思いにつながっている。

ベルリン・フィルのデジタル・コンサート・ホール ~ ブロムシュテットとカリディス

●この時期にシーズンを振り返って視聴するベルリン・フィルのデジタル・コンサート・ホール。といっても、なかなかまとめては見られないのだが。

●5月、ヘルベルト・ブロムシュテットが登場。N響定期と同じくステンハンマルの交響曲第2番を披露。作品を広めようという使命感が伝わってくる。ベルリン・フィルだってこの曲を演奏する機会はめったになさそうなものだが、彼らはまるで何度も演奏したことのある「名曲」のように演奏する。艶消しの渋い色調で描かれた気品の漂うステンハンマル。ものすごい高級感。編成はそんなに大きくないけれど、「民謡テイストの入ったブルックナー」という印象は変わらず。最後の一音の後、聴衆が沈黙して、完全な静寂が訪れるあたり、聴く人もやはりブルックナー的ななにかを感じ取っているんじゃないだろうか。楽員の退出後も拍手が止まず、ブロムシュテットのソロ・カーテンコールに。

●6月、ベルリン・フィル・デビューを飾ったのは、1974年ギリシャ生まれの指揮者、コンスタンティノス・カリディス。モーツァルトの交響曲第34番と第38番「プラハ」の間に、ショスタコーヴィチ(バルシャイ編)の室内交響曲と、弦楽八重奏からの2つの小品(弦楽オーケストラ版)が入るというプログラム。モーツァルトとショスタコーヴィチの対照が際立つ。指揮棒は使わず。バルシャイ編の室内交響曲は驚異的な精緻さ、ニュアンスの豊かさ。少数精鋭のベルリン・フィル、恐るべし。モーツァルトの「プラハ」は、ところどころアーティキュレーションが独特で、新鮮というか違和感があるというか微妙なところ。第1楽章提示部をリピートしてくれるのは吉。第1楽章再現部で休符をうんと長めにとって「見得を切る」感じとか、おもしろい。第2楽章はテンポが速くて、ほとんど舞曲風。ベルリン・フィル・デビューで、しっかり自分を打ち出しているのは立派。

●コンサートマスターは樫本大進。フルートがデュフォー、オーボエがケリー。ベルリン・フィルの首席フルートと首席オーボエがだれかというのは、サッカーでいえば先発2トップの発表みたいな感じかもしれない(先発もなにも、途中交代はありえないのだが)。ビッグクラブのように、チャンピオンズリーグはパユとマイヤー、リーグ戦はデュフォーとケリーみたいなぜいたくローテーションのイメージで。

J1リーグ 第24節 名古屋グランパスvsマリノス ~ 三連敗の後の大勝

●さて、久々にマリノス戦の話題なのだが、実はこのところ3連敗を喫していた。清水、鹿島、セレッソ大阪相手にトントントーンと負けて、優勝争いからは脱落(もし優勝争いをしていたと言えるのなら)。で、迎えた名古屋vsマリノス戦。攻撃的なチーム同士の対戦で、両者ともにディフェンスラインの裏に広大なスペースを残して、精力的なプレスをかける。細かいパス回しで、ボールを保持して戦う。ミスからの失点が多い戦い方でもあるわけで、暑い中で盛大なカウンターアタックの応酬が続く。前半には給水タイムも。

●マリノスは開始3分で仲川がPKをもらいマルコス・ジュニオールが決めてあっさりと先制。いつもとは逆のパターン。前半39分はローンで獲得した新戦力のブラジル人、エリキが芸術的な胸トラップ→バイシクルシュートを決めて追加点。エジガル・ジュニオの長期離脱により急遽獲得したようだが、フィジカルコンディションも大変よく、頼りになりそう。後半、またしても仲川のスピードに乗った突破に、名古屋の宮原がたまらずユニを引っ張ってしまい、PKを与えたうえに退場処分。これをふたたびマルコス・ジュニオールが決めて3点目。これで試合は決まった。名古屋はジョーのゴールで反撃するも、マリノスはさらに遠藤渓太が2ゴールを奪う活躍。名古屋 1-5 マリノス。

●内容的にはそこまでの差は感じず、ほんのわずかな勝負の綾が大差を生んだ感じ。ポステコグルー監督と風間監督、大きく見ればやっていることはそんなに違わない感じで、立場が逆になってもおかしくない。今節までの24試合を終えて、マリノスは3位、勝点42、得点42、失点31。ちなみに首位を行く東京は勝点49、得点35、失点18。失点が18っすよ。優勝を争うのはやはりこういう堅いチーム。過去数年を遡っても、1試合あたりの失点が1以下のチームが優勝している。

●マリノスだけメンバーを。GK:杉本大地-DF:広瀬陸斗、畠中槙之輔、チアゴ・マルチンス、ティーラトン-MF:喜田拓也、扇原貴宏、マルコス・ジュニオール(→大津祐樹)-FW:仲川輝人(→渡辺皓太)、エリキ(→中川風希)、遠藤渓太。飯倉大樹が神戸に去ったと思ったら、正キーパーの朴一圭が負傷してしまい、つい先日まで第3キーパーだった杉本大地が先発している。キーパーはいつチャンスが巡ってくるかわからない。

ICC オープン・スペース2019「別の見方で」/キッズ・プログラム2019「スポーツ研究所」

●東京オペラシティの上階にあるNTTインターコミュニケーション・センター (ICC)へ。ここは先端テクノロジーを活用したさまざまなメディアアートが展示されている憩いの場。以下、入場無料の展示をふたつ。

●まずは長期展示であるオープン・スペース2019「別の見方で」。特におもしろかったのは、上記写真の「ノンフェイシャル・ポートレイト」(シンスンベク・キムヨンフン)。それぞれ異なる画家が描いた肖像画らしきものと制作過程を記録した映像がいっしょに展示されている。これは「肖像画がAIに顔認識されたらアウト」というルールで描いたもの。つまり、人間には顔に見えるけど、AIには顔に見えないという狭い領域を探りながら描かれた肖像画なんである。

●その他印象的だったのは、以前Bunkamuraの「オテロ」の映像演出で物議をかもした真鍋大度らによる立体映像技術を用いた作品「Light Field Theater」、3種類のCPUと対戦できる三目並べを9台のディスプレイに展開したJODIによる「OXO」など。「OXO」はフツーに三目並べとして遊べるのだが、累積対戦成績が表示されているのがミソ。人間はけっこう負ける、ぼんやりするがゆえに。

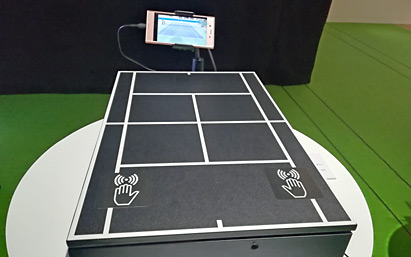

●もうひとつの展示は毎夏恒例のキッズ・プログラムで、今年は「見る、楽しむ、考える スポーツ研究所」というテーマ。写真は「手のひらで感じるテニス」(伊藤亜紗、林阿希子、渡邊淳司)。テニスコート型の台に両手を置いて、小型モニタに映されたテニスの試合を見る。すると、打球のインパクトなどが手のひらに振動として伝わってくる。

●スポーツを題材にした割には、全体に小ぢんまりしているというか、ダイナミズムの稀薄な作品が多かったような気がするのだが、そのなかで「Sequences/Consequences」(中路景暁)にはフィジカルな快感が映像から間接的に伝わってきた。ベルトコンベアの上に置いたカップやドミノを落としたり受け止めたりするだけのパフォーマンスなのだが、原初的なスポーツはそういうものだったんだろうなと思わせる。

「三体」(劉慈欣著/早川書房)

●ようやく読んだ、話題沸騰中の中国発本格SF小説「三体」(劉慈欣著/早川書房)。ふだんならまずSFなんて読まないような人も夢中になるという世界的な大ベストセラーで、オバマ元大統領も大絶賛とか。なにしろ、原文は中国語なのに、英訳版がヒューゴー賞長篇部門を受賞したというからびっくり。まさかアジア圏の小説が、本家本元のヒューゴー賞をとるとは。舞台は中国だし、登場人物も中国人というエンタテインメントが、アメリカでここまで受け入れられるということがスゴい。これが三部作の第一作なんだそうだが、三部作合わせて本国版は合計2100万部、英訳版が100万部以上の売上を記録しているそう。

●ようやく読んだ、話題沸騰中の中国発本格SF小説「三体」(劉慈欣著/早川書房)。ふだんならまずSFなんて読まないような人も夢中になるという世界的な大ベストセラーで、オバマ元大統領も大絶賛とか。なにしろ、原文は中国語なのに、英訳版がヒューゴー賞長篇部門を受賞したというからびっくり。まさかアジア圏の小説が、本家本元のヒューゴー賞をとるとは。舞台は中国だし、登場人物も中国人というエンタテインメントが、アメリカでここまで受け入れられるということがスゴい。これが三部作の第一作なんだそうだが、三部作合わせて本国版は合計2100万部、英訳版が100万部以上の売上を記録しているそう。

●実は読み始めはしんどかった。なにしろ文化大革命によって科学者が粛清されたり、体制側に寝返ったりという痛ましい場面で始まるので、「そういうのを読みたいわけじゃなかったんだけどなー」と頭を抱えていたのだが、この場面を過ぎると、一気に本格SFになる。いまどき英語圏ではまず書かれないような古典的なテイストのSFで、あるところは著者が敬愛するクラークを思わせるし、あるところは奇想天外なトンデモ系の話になっている。題名は天体力学における「三体問題」に由来。三重星系における文明が出てくる。アイディア豊富で、大風呂敷の広げ方が痛快。音楽にたとえるなら、このご時世に堂々たるロマン派の大交響曲が発表されて、しかもそれがよくできていた、みたいな感じか(というと佐村河内守みたいだが、実際遠くはない)。

●ひとつ大爆笑したのが、小説内に登場するVRゲーム「三体」における、「人力コンピューター」。よくこんなことを思いつくなと思った。

●登場人物の多くは中国のエリート科学者なので、人名など日本人には読みづらいかもしれないが、読んでいる内に特に気にならなくなる。あまりあらすじを知らずに読んだほうがおもしろいはず。

ベルリン・フィルが4K映像によるライブ配信をスタート

●ベルリン・フィルのデジタル・コンサート・ホール(DCH)がIIJの技術支援により4K映像のライブ配信を始めると発表。従来、4K映像はオンデマンド配信のみでライブはHD(ハイビジョン)映像だったのが、8月23日のペトレンコ首席指揮者就任記念の「第九」から、4K映像でライブ配信されるようになる。

●現時点では大方の視聴者のPCは4Kに対応していないとは思うが、これには納得。従来、オーケストラの演奏を伝えるために、音質ならともかく、映像の質を最大限に追求するという考え方はなかったと思う。でも、DCHは「オーケストラが演奏している姿」がもっとも魅力的なコンテンツのひとつだということを先んじて伝えてくれている。

●精細な映像でストリーム配信されるパユとマイヤーのツーショットを眺めながら、ふと感じるのは、オーケストラそのものがスターなのだということ。コンサートにおける「スター」の役割は、かつて主にソリストが担っていた時代があり、やがてカラヤンやバーンスタインのような大指揮者の時代がやって来て、こんどは楽団員の時代が到来しつつあるのだな、と。演奏中のプレーヤー同士のアイコンタクトとか、「いまのところ、いいよね」みたいな表情とか、音楽に感動しながら演奏する神妙な顔つきとか、そういった瞬間瞬間に、高画質映像の価値が見出されている。

●カラヤンは帝王だったけど、今のベルリン・フィルが映し出すのは、どんな偉大な指揮者であろうと、彼らはオーケストラから雇われる側の存在だという事実。音楽監督はだんだん、サッカーの監督みたいな感じになってきているのかも。ビッグクラブが限られた有名監督を数年ごとにグローバルに交換し合っている感じとか、よく似ている。そのうち、成績不振(?)によりシーズン中に解任、なんてことがあったりして。

---------

●本日8月21日は当サイトの誕生日。このサイトは1995年にスタートしたので、開設24年を迎えたことになる。こんなささやかな個人サイトがGoogleやAmazonよりもずっと昔からあるのだと言っても、もはやだれも信じてくれない。

映画「レディ・マエストロ」プレス試写

●プレス向け試写会で映画「レディ・マエストロ」。9月20日、Bunkamuraル・シネマ他で公開されるオランダ映画で、実在の女性指揮者であるアントニア・ブリコ(1902~89)の半生を描いている。ブリコはオランダに生まれ、移民としてアメリカで育った女性指揮者の草分け。ベルリン・フィルやニューヨーク・フィルも指揮していて、シベリウスに招かれてヘルシンキ交響楽団を指揮したこともあるのだとか。録音も残っている。

●女性の指揮者など考えられなかった時代に、主人公はなんとしても指揮者になりたいと願い、露骨な偏見にさらされながら、指揮者への道を歩む。女は早く結婚して子供を産め。そんなことを公然と言われる時代。個人の幸福とキャリアを天秤にかけるような決断も求められる。登場人物にウィレム・メンゲルベルクとかカール・ムックといった大指揮者が出てくるのが音楽ファンにとっての見どころ。

●ただし、この映画に「指揮者への道のり」の描写を期待すると肩透かしを食らう。いくら音楽的才能に恵まれていても、指揮者として成功するのは恐ろしく難しいわけだが、ブリコにはどんな才能や資質があったのか、どんな指揮者だったのか、そのあたりのことはほぼ描かれていない。せっかくオーケストラとのリハーサル・シーンがあるのだから、フィクションでかまわないので、なにかブリコの才能や個性を見せつける場面があれば、と思わなくもないのだが、たぶん、この監督の興味は音楽面にはない。その代わり、人間ドラマの描写は秀逸。音楽家への道のりよりも、恋人とのロマンスに力点が置かれている。その男女の在り方に一抹のほろ苦い真実があるのはたしか。そして、親子関係の描き方も胸に刺さるところがあって、よく練られたドラマになっている。なるほど、監督がブリコに魅せられたのもわかる。

●エンドロールのテロップで、「いまだに世界トップレベルのオーケストラで音楽監督を務める女性指揮者はひとりもいない」みたいなことが書かれていて、記述としてはまちがっていないのかもしれないけど、なんだか落ち着かない感じ。むしろ今の時代の女性指揮者たちの活躍について一言触れて、エールを送ってくれてもいいんじゃないのとは思った。スザンナ・マルッキ、シモーネ・ヤング、マーリン・オルソップ、エマヌエル・アイム、ジョアン・ファレッタ、ジェーン・グラヴァー等々……。最近話題の人だとバーミンガム市交響楽団の音楽監督に就任したミルガ・グラジニーテ=ティーラとか。

映画「天気の子」(新海誠監督)

●映画館で「天気の子」(新海誠監督)を見た。夏休み中ということもあってか、館内は子供たち、特に小学生が多くて驚く。えっ、この映画って、そういう扱いなの? 16歳の主人公によるボーイミーツガールであり、成長の物語。前作「君の名は。」のようなSF仕立ての入り組んだプロットはないので、小学生でもわかるといえばわかるのか。もっとも、主人公は島を出て東京に身一つで出てきた家出少年、ヒロインのほうはアルバイトをしながら小学生の弟と東京で子供だけのふたり暮らしをしているという設定で、子連れで見るには親御さんは落ち着かないかも。主人公の愛読書は村上春樹翻訳版の「キャッチャー・イン・ザ・ライ」。大人に管理されることを拒んだ少年少女が、東京で自分の居場所を探す。

●ボクがいて、キミがいる。そのふたりの関係が世界全体のあり方を左右するという、典型的なセカイ系の物語であり、大人不在の物語。異常気象の東京で、ずっと雨が降り続いている。だが、ヒロインは晴れ女で、祈りの力で晴天をもたらすことができる巫女のような存在。延々と雨の日が続く東京の描写は、少しだけJ.G.バラード的な終末世界を連想させる。対照的に晴れわたる青空の描写はひたすら明るく、まぶしい。東京の街の描写がリアルで具体的で、なかば観光をしているかのような趣も。風景描写の美しさは見どころ。

●これは「アナと雪の女王」と正反対の物語だな、と思った。「アナと雪の女王」のエルサは氷の女王で、雪と氷を作り出す。一方、「天気の子」のヒロインは、雨の日を晴れにする異能を授かったプリンセスともいえる。エルサは現代のディズニー映画がみんなそうであるように、王子さまに助けられるための存在ではなく、自分の人生を生きるプリンセス。「天気の子」は本質的に「ボクの物語」なので、ヒロインは待つ女。ゲームのノンプレイヤーキャラクターを連想させる(最後の場面なんて特に)。ひとつ、目をひいたテーマは自己犠牲の否定。

●「Yahoo!知恵袋」とか、日清カップヌードルとか、「バニラ」の宣伝カーとか、やたらと実在のブランドが登場するのが生々しい。

ダ・ヴィンチ音楽祭 in 川口 vol.1 オペラ「オルフェオ物語」

●14日は川口総合文化センター・リリアへ。レオナルド・ダ・ヴィンチ没後500年にちなんで開催される「ダ・ヴィンチ音楽祭 in 川口」の初日、オペラ「オルフェオ物語」。中心となるのは濱田芳通と古楽アンサンブルのアントネッロ。といっても、レオナルドがオペラを書いたわけではない。オペラの成立よりももっと前、レオナルドがアンジェロ・ポリツィアーノの台本を用いてプロデュースしたと考えられるのが、この「オルフェオ物語」。譜面は残っていないので、再現するのは不可能だが、同時代の音楽を用いて、これに替え歌としてテキストをあてはめながらオペラとして再構成する。蘇演をしたというよりは、ふんだんに創意が込められた再創造と呼ぶのがふさわしい。演出は中村敬一。コンサートホールの舞台上にアンサンブルが載り、主に中央部で歌手が演技するスタイル。2幕構成で休憩を含めて3時間ほど。

●で、「オルフェオ物語」だっていうから、まあ、知ってる話のはずじゃないすか。モンテヴェルディの「オルフェオ」やグルックの「オルフェオとエウリディーチェ」を挙げずとも、それ以前に神話として子供向けの読み物等で読んでいる。オルフェオは毒蛇に噛まれて死んだ奥さんを取り戻そうと黄泉の国に下るんだけど、「決して後ろを振り返らない」という約束を破って、つい後ろを見てしまって、奥さんもう戻らない。普通はここで物語は終わる。でも、この「オルフェオ物語」は、その後のオルフェオの運命までちゃんと描かれているんすよ! むしろ、振り返った後が本題といってもいい。悲しみのあまりオルフェオは女への愛を否定する。で、男に走る。ここで進行役のレオナルド・ダ・ヴィンチが出てきて、オルフェオとのラブシーンがくりひろげられる。巫女たちは、オルフェオ許すまじとなって、オルフェオを殺して、首を切る。オルフェオの首を前にして、狂乱の宴を催し、バッカスを称える巫女たち。ぶっ飛んでる。遊び心もあって、大笑い。

●こんな痛快な舞台が成立するのも、音楽面が充実しているからこそ。キャストは坂下忠弘(オルフェオ)、阿部雅子(エウリディーチェ/メルクーリオ)、黒田大介(モプソ/ダ・ヴィンチ)、中山美紀(プロゼルピナ/ドリアス/バッカスの巫女)、彌勒忠史(プルート)、上杉清仁(アリステオ/ミーノス)、中嶋克彦(ティルシ)他。管弦楽は濱田芳通指揮アントネッロ。擦弦楽器はリラ・ダ・ブラッチョ(初めて聴いた)とヴィオラ・ダ・ガンバ。管楽器はラウシュプフェイフェ、クルムホルン、ドゥセーヌなど縦笛無双。

●たまたまなんだけど、この日、映画館で新海誠「天気の子」を見てから、川口リリアに行ったんすよ。愛する人を取り戻すために一方は天に昇り、もう一方は冥府に下ったという500年の時を超える共通性に気づいて客席で震えた。

ソッリマの「100チェロ」

●12日はすみだトリフォニーホールでジョヴァンニ・ソッリマの「100チェロ」。舞台上に100人を超えるチェリストたちがずらりと並んで壮観(実際には120人以上いたそう)。「100チェロ」とは、イタリアの鬼才チェリスト、ジョヴァンニ・ソッリマが同じくチェリストのエンリコ・メロッツィと始めたプロジェクトで、プロアマ問わず、経験も年齢も不問でチェリストたちを集め、みんなで音楽を作るというもの。ローマから始まり、各地に広がり、今回ついに東京にやってきた。イタリアから来た4人のコアメンバーと一緒に、上手い人も初心者も舞台に乗る音楽の冒険。ソッリマとメロッツィがソリストとなって(PAあり)、100人のチェリストをリードしながら、猛烈なテンションで弾きまくる。白髪のソッリマが、飛んだり跳ねたり、走ったり、チェロを持ち上げたり、舞台に降りたり、足を踏み鳴らしたり、歌ったり、寝転がったり、もうなんでもありのエキサイティングな舞台。たまにドリフばりのギャグがはさまれるのがおかしすぎる。

●曲もなんでもあり。バッハもパーセルも伝承曲もソッリマ自作もデヴィッド・ボウイもピンクフロイドも。もちろん客席も一緒になって手拍子を打ったり歌ったりという趣向なんだが、もしかしてこっちのノリが悪かったらゴメン。ピンクフロイドの Another Brick In The Wall をみんなで歌っちゃおうって、大型スクリーンが下りてきて、英語歌詞が表示されたんだけど、これはハードル高い。

●100チェロには決めポーズみたいなのがあって、そのひとつがみんなでチェロを高々と持ち上げるというもの。やたら持ち上げる。ソッリマが持ち上げると、みんないっせいに持ち上げる。なんかの部族の挨拶みたいに持ち上げる。そして持ち上げられた100台のチェロは照明を反射してキラキラと輝かしい。100人の創造の現場に立ち会ったという気分。客席で「次はオレも乗りたい」と思った人も少なくないのでは。

●あと、客席にスマホの電源を入れさせてライトを光らせる曲があったり、写真も動画も撮ってオッケーだからタグを付けてSNSにアップロードしてね、なんていう場面もあったりして趣向満載。だから、ここに写真がある。写真、大事。

●今週は夏休み週なので、当欄も不定期更新で。

ダン・エッティンガー指揮東京フィル ~ 第2回 渋谷の午後のコンサート「歌うヴァイオリン」

●9日はBunkamura オーチャードホールでダン・エッティンガー指揮東京フィル。14時開演の「渋谷の午後のコンサート」第2回で、タイトルは「歌うヴァイオリン」。客席は盛況。今、平日昼の公演はとてもホットなのだ。エッティンガーとヴァイオリンの大谷康子さんが、トークをさしはさみつつ、曲を演奏する。あらかじめ寄せられた質問に答えるコーナーなどもあって、飽きさせないようによく練られた構成だった。久々のエッティンガー&東フィル。

●プログラムは、前半がロッシーニの「ウィリアム・テル」序曲、モンティのチャールダーシュ、バッハの「G線上のアリア」、ベートーヴェンのロマンス第2番、サラサーテの「ツィゴイネルワイゼン」。大谷康子さんのソロが大活躍。後半は一転してシリアスなムードになって、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」。演奏の精度もぐっと高まって、起伏に富んだドラマティックなチャイコフスキーに。エッティンガーは第1楽章のクラリネットとか、第3楽章のフルートやトランペットなど、ところどころで管楽器を強調して意表をつく。ややアクの強い音楽なのだが、これぞ「悲愴」という気も。第3楽章の爆発的な歓喜から、悲痛な第4楽章へと進む感情表現の落差はやはり鳥肌もの。最後の消え入るような弱音も念入りで、場内には完全な静寂が訪れた。

●こんなふうに、前半はリラックスして聴ける小品集、後半はシリアスな曲という組合せは悪くない。甘いものを食べたら、辛いものも食べたくなる。ピーナッツあっての柿の種。楽しいだけじゃなくて、すごいものを聴いたという満足感があって、客席の雰囲気がいい。後半に「悲愴」が置かれたのは、ミューザ川崎のフェスタサマーミューザと曲目を共通させるという背景もあるんだろうけど、結果的にとてもよかったのでは。

●この公演のプログラムノートを書かせてもらったのだが、通常の公演に比べて、客席でプログラムノートを読んでいる人の割合がずっと高いことに気づいた。すごいプレッシャーがかかる場面(集団で原稿を校正されている気分になる。修行)。

-------------------

●お知らせを。ONTOMOの拙連載「耳たぶで冷やせ」、第15回は「『マンフレッド』ってだれ? チャイコフスキーの交響曲とシューマンの序曲に登場するあの人」。渋いネタだが、岩波文庫の「マンフレッド」(バイロン著/小川和夫訳)が復刊された記念に。

欧州リーグへの日本人選手移籍状況

●サッカーの話題を。欧州は早くも一部のリーグが開幕していて、オランダ・リーグに渡ったAZの菅原由勢や、トゥエンテの中村敬斗がゴールを決めたというニュースが伝わっている。「えっ?、だれ、その日本人選手」みたいに感じる方も多いんじゃないだろうか。このシーズンオフで、大勢の日本人選手が海を渡ったが、移籍事情は急激に変化していて、もっぱら「これから大成する、かもしれない若い選手」が求められるようになった。菅原由勢も中村敬斗もともに19歳。移籍ビジネスは「安いうちに買って、活躍したら高く売る」が基本。従来はJリーグのスター選手が欧州に移籍していたが、今後はまだ有名になる前、20歳前後で欧州に渡るケースが一般的になりそう。つまり、Jリーグも欧州のマイナーなリーグとすっかり同じ扱いをしてもらえるようになったともいえる。

●サッカーの話題を。欧州は早くも一部のリーグが開幕していて、オランダ・リーグに渡ったAZの菅原由勢や、トゥエンテの中村敬斗がゴールを決めたというニュースが伝わっている。「えっ?、だれ、その日本人選手」みたいに感じる方も多いんじゃないだろうか。このシーズンオフで、大勢の日本人選手が海を渡ったが、移籍事情は急激に変化していて、もっぱら「これから大成する、かもしれない若い選手」が求められるようになった。菅原由勢も中村敬斗もともに19歳。移籍ビジネスは「安いうちに買って、活躍したら高く売る」が基本。従来はJリーグのスター選手が欧州に移籍していたが、今後はまだ有名になる前、20歳前後で欧州に渡るケースが一般的になりそう。つまり、Jリーグも欧州のマイナーなリーグとすっかり同じ扱いをしてもらえるようになったともいえる。

●主だった選手だけ、ざっと挙げておこう。久保建英(18歳)はレアルマドリードに移籍して、即座にバジャドリードにローン。安部裕葵(20歳)はバルセロナに移籍して、3部リーグのバルセロナBへローン。松本の前田大然(21歳)はポルトガルのマリティモへ(ローン)。鹿島の安西幸輝(24歳)はポルティモネンセ。清水の北川航也(23歳)はラピッド・ウィーン。仙台のシュミット・ダニエル(27歳)と鹿島の鈴木優磨(23歳)はベルギーのシント=トロイデンへ。マリノスの天野純(28歳)はベルギーのロケレン(ローン)。年齢的には異例の移籍例。

●欧州間の移籍も活発で、乾貴士は古巣エイバルに復帰。柴崎岳は2部のデポルティボへ。岡崎慎司もスペイン2部でマラガに決まり。シント=トロイデンの冨安健洋はセリエAのボローニャにステップアップ。これは快挙。中島翔哉はアルドゥハイルから名門ポルトへ。中東時代は短期で終わった(大方の予想通り?)。川島永嗣はストラスブールと再契約。久保裕也はニュルンベルクへのローンが満了してヘントに復帰。井手口陽介、宇佐美貴史は帰国。香川真司、酒井高徳は去就未定。

●浅野拓磨はなんとセルビアのパルチザン・ベオグラードへ行くことになった。浅野の所属はアーセナルだったはずだが、シュトゥットガルト、ハノーファーへのローンを経て、ローン先で買い取られることなく帰って来て、結局セルビアへ完全移籍。ビッグクラブでは、こんなふうに有望選手を買って、自分たちでは使わずにローンに出してから売るという例がいくらでもあるのだろう。浅野のケースは少し気の毒で、昨季ハノーファーでは途中まで試合に出ていたのに、「これ以上試合に出ると契約上買い取り義務が発生するから」という理由で、途中から干されてしまった。使える選手だけど、買うほどではないというのが会長の判断。選手が商品として扱われるのはしょうがないのかもしれないが、クラブ間の力学に翻弄されてもはや自分の意志ではどうにもならなくなる様子が透けて見えて、どうにも切ない。

祭のあと

●終わった音楽祭の話題をふたつ。まずは「ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2019」だが、上記のようなアフタームービーが公開された。

●えっ、「アフタームービー」ってなに? とか思ってしまいがちだが、世界各地のフェスの終了後に公開されるハイライト動画がそう呼ばれていて、ごく一般的な言葉として定着しているっぽい。それをクラシックの音楽祭でも作った、と。動画自体は音楽祭全体の雰囲気をカッコよく伝えるもので、驚くようなポイントはないんだけど、次回の来場者に向けてのよいアピールになる。特に若々しい雰囲気、ファミリー歓迎の雰囲気が強調されているかな。だんだんクラシックの音楽祭でもこういった趣向が広がっていくのかも。

●もうひとつ、「東京・春・音楽祭 2019」では、計50公演以上を動画で無料公開中。これは本当にすごい。10月25日(金)までの期間限定だが、聴き逃した公演を観ることができるのはありがたい。動画サイズは最大1080p(フルハイビジョン)。注目企画、子どものためのワーグナー「さまよえるオランダ人」にワタシは行けなかったので、ぜひ視聴しておかねば!

ジャン・チャクムル ピアノ・リサイタル ~ トリフォニーホール・グレイト・ピアニスト・シリーズ

●5日はすみだトリフォニーホールでジャン・チャクムルのピアノ・リサイタル。チャクムルはトルコ出身。昨年の浜松国際ピアノコンクール優勝者ということで話題の人なのだが、ワタシは今回が初めて。大ホールでの平日のリサイタルなので苦戦するかと思いきや、客席の入りは良好。プログラムがいい。前半にショパンの「華麗なる大円舞曲」、メンデルスゾーンの幻想曲「スコットランド・ソナタ」、バッハのイギリス組曲第6番ニ短調、後半にシューベルトのピアノ・ソナタ第7番変ホ長調、ショパンの24の前奏曲より「雨だれ」等の6曲、バルトークの「野外にて」。

●多彩な曲目だが、全体にうっすらと漂うテーマは、自然に対峙する人間といったところか。メンデルスゾーンの「スコットランド・ソナタ」に聴く嵐や波を前にした畏怖の念、ショパンがマジョルカ島で感じた雨の日の孤独、バルトークの鋭敏な感性で切り取った夜の音楽など。チャクムルはメカニックで圧倒するタイプではなさそう。一曲目から粗っぽいショパンだったが、出色だったのはシューベルト。詩情豊かで、若さに似合わず玄妙。バルトークは思い切りがよく、聴きごたえあり。アンコールにシューベルト/リスト編の「水車屋と小川」。

●プログラム全体を見ると、なんとなく最初の「華麗なる大円舞曲」が浮いている気がする。考えすぎなんだろうけど、もし最初の一曲がなければ、シューベルトのソナタを中心として、その両側にバッハ&バッハへの敬愛から生まれたショパンの前奏曲、さらに外側にメンデルスゾーン&バルトークの対照的な自然描写が並んでシンメトリーをなしているとも見える。で、最後のバルトークの「野外にて」もやっぱり5曲でシンメトリックな構成になっている、という趣向があるのかなあ……と思ったんだけど、そうでもないのかな。

●なぜかプログラムノートに曲目解説がなかった(→後日知ったところによると、挟み込みで別紙にあったそう。気づかずに失礼しました)。客席の雰囲気がいつもと違って、少し落ち着かない様子。

N響ほっとコンサート 世界ぐるっと名曲の旅

●4日はNHKホールで毎夏恒例の「N響ほっとコンサート」。会場には大勢の家族連れがつめかけて、全席完売。原田慶太楼指揮NHK交響楽団、ソリストに反田恭平。ナビゲーターはNHKアナウンサーの林田理沙さん。ロッシーニの「ウィリアム・テル」序曲から「スイス軍の行進」ではじまって、ブラームスのハンガリー舞曲第5番、ビゼーの「アルルの女」のメヌエット、ボロディンの「ダッタン人の踊り」、ガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」(反田恭平)など、有名曲がずらり。最後はヒナステラの「エスタンシア」から「マランボ」で大盛り上がり。

●指揮の原田慶太楼がすばらしい。こういったファミリーコンサートに求められる要素をすべて満たしてくれた。なんどか指揮台を降りて、客席に向かって手拍子を求めたりするのだが、客席とのコミュニケーション能力が抜群に高い。前半のおしまいには即席指揮講座も。あらかじめ来場者全員に配布されていたケミカルライトをみんなで振って、オーケストラの演奏に合わせて指揮マネをするという趣向。これは客席の子供たちのテンションを高めるのに大変効果的。「マランボ」では、客席に足踏みや手拍子を求め、さらには途中からN響メンバーを立奏させて盛り上げる(立ち上がるN響!)。しかも、演奏のクォリティが高い。明るく華やかで、くっきりしたサウンドを引き出し、リズムも歯切れ良い。私見では、子供たちは作品が保守的だろうが革新的だろうが気にしないが、曲が長いとすぐに飽きる。なので、「ダッタン人の踊り」や「ラプソディ・イン・ブルー」は大丈夫かな~と案じていたのだが、客席はしっかりと集中を保っていた。これはまちがいなく演奏の力。アンコールに外山雄三「管弦楽のためのラプソディ」から「八木節」。

●開演前と終演後は、NHKホール内の各所に楽器体験コーナーが設けられ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、フルート、ホルン、ハープ、ティンパニ等々、オーケストラのさまざまな楽器に触れる機会が提供された。どの楽器にも長蛇の列ができていて大人気。大人も子供も楽しんでいた。

●この公演、プログラムノートに曲目解説を書かせてもらったのだが、小学生向けの文体を心がけてみた。「です・ます」調ではない、「~だよ」「~だね」の語りかけ文体。少し難しい点があるのだが、コツをつかめた気がする。

ドキュメンタリー「サー・サイモン・ラトルとベルリン・フィル~16年の軌跡~」

●毎夏、コンサートの数が減る頃にベルリン・フィルのデジタル・コンサートホールを見ることが多いのだが、同サービスにドキュメンタリー「サー・サイモン・ラトルとベルリン・フィル~16年の軌跡~」が日本語字幕付きで置いてあったので視聴する(マーラー「悲劇的」のディスクにも同梱されていたもの)。監督はエリック・シュルツ。ラトル本人と楽団員へのインタビュー中心に構成され、ラトル時代の16年間を総括する。映像の作り方、音楽の選び方も含めて、見ごたえあり。67分。

●冒頭、何人かの楽団員たちが出てきて、ラトルを称賛するんすよ。彼は聡明だ、思いやりがある、みんなが想像する以上にベルリン・フィルにぴったりだった、みたいに。あれれ、まさかこんな調子で前音楽監督いいね!が続くの?と一瞬心配したけど、これは杞憂。オーボエのジョナサン・ケリーが出てきて、サイモンはナイスガイに見えるし、実際ナイスガイなんだけど、でもいかれてるんだよね(wacky)と言い出したあたりから、おもしろくなってくる。やっぱり彼はイギリス人だから皮肉屋なんだ、ブラックユーモアの持ち主だ。そんな人物評が続いた後に、ラトル本人が出てきて語る。「(もう退任するから)以前だったら言えないことでも今なら言える。かつてならケンカになったようなことでもね。われわれはやっとお互いに認め合うようになったんだ。去る頃になって。爆!」。

●ティンパニのゼーガースが「アバドの頃もそうだったけど、いったん退任宣言すると、以前ならケンカになるようなことでもどうでもよくなる」と語っていた。これは一般企業でもまま見られること。逆にいうと、それ以前はずいぶん指揮者とオーケストラの間にいろんな軋轢があったんだろうと思う。ベルリン・フィルはひとりひとりの自己主張が強烈で、はっきりとものを言う集団。でも意見が対立しても、妙な恨みが残ったりはしない。そういう文化なんだということが伝わってくる。ラトルによれば「(指揮者は)公の場で処刑される。でもそれがいい。今ではよさがわかる」。こういう本音が拾われているのがドキュメンタリーのおもしろさか。以前、来日した際の記者会見でも、ベルリン・フィルの指揮台に立つのは猛獣の檻に投げ込まれるようなものみたいなことを言ってたっけ。

●ラトルがロンドン交響楽団の音楽監督になって、なんとなく「ラトルはロンドンに帰る」イメージを持っていたけど、ベルリン・フィルを退任してもラトルと家族はそのままベルリンに残るんだそう。家族会議で全会一致で決定。子供たちが「ここを離れる必要はないんでしょう?」と。

●ラトルのジョークって、ときどきおもしろいけど、ときどきぜんぜんおもしろくない。おもしろくないジョークも言わなければいけないのは、最高に聡明な人間の義務なのかも。

「救世主監督 片野坂知宏」(ひぐらしひなつ著/内外出版社)

●いまJリーグで気になる監督と言ったら、なんといっても大分トリニータの片野坂知宏監督。選手時代、広島でサイドバックを務めていたあの片野坂が、今や大分をJ3からJ2へ、さらにJ1へとステップアップさせた名将となってJの表舞台に帰ってきた。監督になって成功した元Jリーガーはそれなりにいるが、ここまでチーム力を引き上げた人はほかにいない。そして、J1にあがってきても上位に留まっている。なにより、マリノスがコテンパにやられた。ポステコグルー監督率いるラディカルなハイライン戦術が話題のマリノスだが、このマリノスを戦術面で完膚なきまでに叩きのめしたのが片野坂監督の大分。もう、ウチの監督になってください!って拝みたくなった。

●いまJリーグで気になる監督と言ったら、なんといっても大分トリニータの片野坂知宏監督。選手時代、広島でサイドバックを務めていたあの片野坂が、今や大分をJ3からJ2へ、さらにJ1へとステップアップさせた名将となってJの表舞台に帰ってきた。監督になって成功した元Jリーガーはそれなりにいるが、ここまでチーム力を引き上げた人はほかにいない。そして、J1にあがってきても上位に留まっている。なにより、マリノスがコテンパにやられた。ポステコグルー監督率いるラディカルなハイライン戦術が話題のマリノスだが、このマリノスを戦術面で完膚なきまでに叩きのめしたのが片野坂監督の大分。もう、ウチの監督になってください!って拝みたくなった。

●で、「救世主監督 片野坂知宏」(ひぐらしひなつ著/内外出版社)は、そんな片野坂監督を丹念に追い続ける著者による一冊。大分トリニータのファンにとってはこんなに楽しめる本はないと思うが、よそのファンにとっても大変興味深い。新しい本なので、件のマリノス戦についても書かれており、大分側からの視点を読めるのは貴重。だいたいワタシらのような一般ファンは、自分たちのチームはよく知っていても、相手チームの試合は見ていないから、日頃どういう戦い方をして、個々の選手がどんな特徴を持っているかはわからないもの。片野坂監督の戦術家としての姿だけではなく、選手たちを鼓舞する熱い姿など、さまざまな面が描かれていて、人間的な魅力が伝わってくる。ますますマリノスに来てほしくなる。

●フォーメーションについていえば、片野坂監督の出発点は師匠筋のミハイロ・ペトロヴィッチが用いる可変システム(いわゆるミシャ式)。3-4-2-1をベースとしながら、攻撃時にはダブルボランチの一枚がディフェンスラインに入って4-1-4-1になり、守備時には両ウィングバックがディフェンスラインに入って5-4-1で守備ブロックを形成する。攻撃は1トップ2シャドーの形。従来型の3バックは3人ともがセンターバックだが、このシステムでは攻撃時に3バックの選手が両サイドに張り出すのである程度攻撃的なプレイも求められることになる。2枚のボランチには屈強なタイプと組み立てができるタイプが求められることになるんだと思う。自分にとってはなじみの薄い戦い方なのだが、ペトロヴィッチ、森保一、片野坂知宏らが成功例。ただニッポン代表の森保監督は代表の基本形ともいえる4-2-3-1(あるいは4-3-3)ベース。ミシャ式は約束事が多そうで、練習時間の短い代表で採用するのは厳しそう。

●大分のエースストライカー、藤本憲明はJ3で2年連続得点王をとって、そこからJ2時代の大分に移籍して、今季はJ1で開幕戦に鹿島から2ゴールを奪うなど大活躍している。実はJ3の鹿児島に入る前はJFLの佐川印刷に所属していたのだとか。JFLはアマチュアなので、佐川印刷の社員として工場で印刷物を梱包する作業などをしていたという。ワタシはJFLの横河武蔵野FC対佐川印刷戦を少なくとも一度は観戦しているのだが、ひょっとして当時の藤本憲明を見ていたりするのだろうか。