●かなり久しぶりに国立新美術館へ。「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現 1989-2010」展(~12/8)。国立新美術館と香港M+による初の協働企画ということで、1989年から2010年までの日本のアートシーンを彩った革新的な表現に光を当てる。どれもこれもおもしろく、密度が濃い。たっぷり2時間かけて見たが、映像作品もしっかり見ようと思ったらもっと時間があってもよかったかもしれない。豊田市美術館や金沢21世紀美術館、東京国立近代美術館など各地の美術館の収蔵作品もあり、よそで見た作品もそこそこあるのだが、章ごとに視点を与えて並べられることで、また新鮮な楽しみが出てくる。

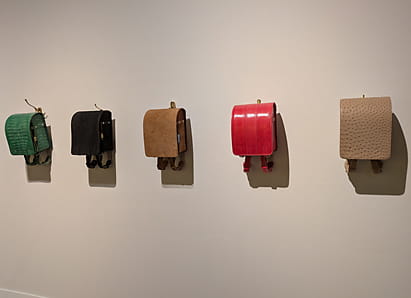

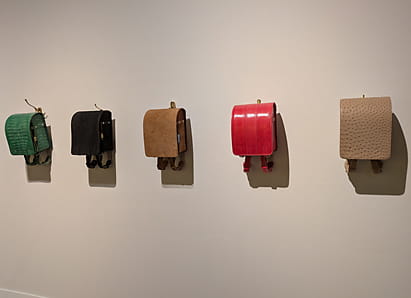

●これは以前、豊田市美術館でも見た村上隆の「ランドセルプロジェクト」(1991年)。一見、カラフルでそれぞれ材質も異なり多様なランドセルが並んでいるだけに見えるが、それぞれの材質がコブラの皮革、タテゴトアザラシの皮革、イワシクジラの皮革、ダチョウの皮革、カイマンワニの皮革、カバの皮革など、ワシントン条約で捕獲が規制された動物の皮革でできていると知ると、見え方は変わってくる。なによりもルール順守と画一性が求められる日本の小学校と、これらの素材の組合せは異様な緊張感を醸し出す。

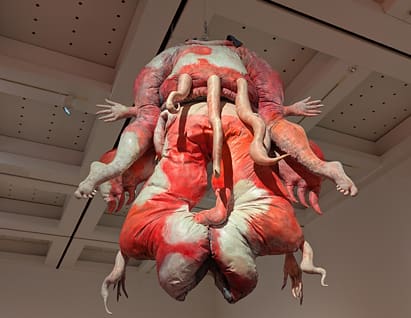

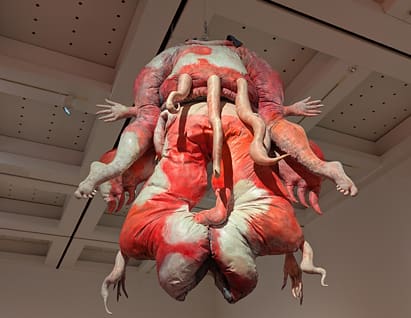

●こちらは椿昇「エステティック・ポリューション」(1990年/金沢21世紀美術館蔵)。なんともいえない禍々しさで、生まれてはいけない有機生命体が誕生してしまったかのよう。おもに発泡ウレタンでできているようだが、触りたくなる(触れません)。いろんな個体が合体した複合生命体のようにも。

●宙づりになっているコスチュームは、イ・ブルの記録写真を映像化した作品「受難への遺憾―私はピクニックしている子犬だと思う?」(1990年/作家蔵)で使われたもの。作者はこの不気味なコスチュームを着用したまま、ソウルの金浦国際空港から成田国際空港に飛び、さらに都内各地を移動してパフォーマンスを展開したという。社会規範と戦う女性の切実さを表現しているということだが、コスチュームそのものには微妙に既視感があり、昭和の仮面ライダーシリーズに登場する怪人みたいだなと思う。

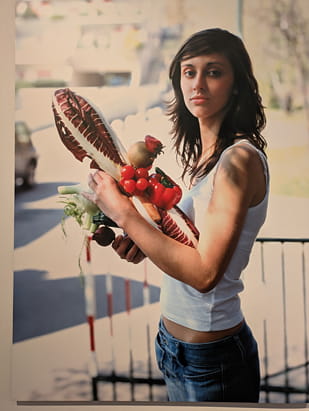

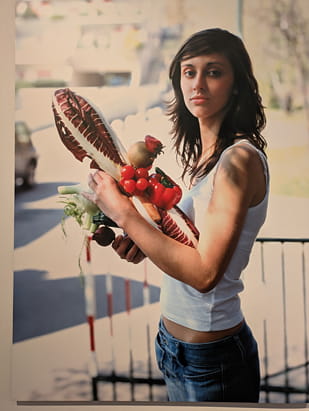

●これは何点も展示されている小沢剛「ベジタブル・ウェポン」シリーズのひとつ。世界各地の女性たちが銃を手に持ったポーズで写っているのだが、その銃はみんな野菜でできている。銃がすべて野菜だったらいいのに。この野菜銃を持つのはみな女性であり、ジェンダーもテーマのひとつ。

●こちらは曽根裕「19番目の彼女の足」(水戸芸術館/1993年)。19台の自転車が円形につながっているという形状そのものが実にユーモラス。しかし円になっているということは、この自転車はいくら漕いでも前には進まず、同じところをぐるぐるするだけ。ウロボロスも連想させる。

●ほかにも束芋の映像インスタレーション「公衆便女」(撮影不可)や、大岩オスカール「古代美術館」など、見どころ満載。美術館や博物館は大人のための遊園地だなとよく思うんだけど、この展覧会はまさにそう。あと、座る場所がたくさんあるのもありがたい(これ重要)。客層はかなり若め。年配の人がほぼ見当たらないほど。インスタにも写真をあげておいた。