●28日は渋谷区文化総合センター大和田のさくらホールで「Don't Stop The Music 一夜限りの若者たちの祭典2022」と題された公演。林周雅がコンサートマスターを務める弦楽オーケストラを米田覚士が指揮、ソリストにピアノの實川風とトランペットのオッタビアーノ・クリストーフォリが参加。林周雅はテレビ朝日「題名のない音楽会」の「題名プロ塾」で脚光を浴び、クラシックでもポップスでも活躍する新鋭。米田覚士は前回の東京国際音楽コンクール入選、實川風はロン・ティボー・クレスパン国際コンクール第3位、クリストーフォリは日本フィルのソロ・トランペット奏者。弦楽オーケストラのサイズは64332、だったかな。若い世代の優秀な奏者たちが集まっている様子。

●28日は渋谷区文化総合センター大和田のさくらホールで「Don't Stop The Music 一夜限りの若者たちの祭典2022」と題された公演。林周雅がコンサートマスターを務める弦楽オーケストラを米田覚士が指揮、ソリストにピアノの實川風とトランペットのオッタビアーノ・クリストーフォリが参加。林周雅はテレビ朝日「題名のない音楽会」の「題名プロ塾」で脚光を浴び、クラシックでもポップスでも活躍する新鋭。米田覚士は前回の東京国際音楽コンクール入選、實川風はロン・ティボー・クレスパン国際コンクール第3位、クリストーフォリは日本フィルのソロ・トランペット奏者。弦楽オーケストラのサイズは64332、だったかな。若い世代の優秀な奏者たちが集まっている様子。

●時節柄、プログラムは変則的で、チャイコフスキーの弦楽セレナードとショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番を休憩なしで演奏する短縮プロ。チャイコフスキーの冒頭からすごかった。耳を疑うような重厚で気迫のこもった音。少数精鋭のヴィルトゥオーゾ集団といった趣で、これだけ高水準の弦楽オーケストラを聴く機会などそうそうない。覇気がみなぎっていて、鋭敏精緻、しかも情感豊か。米田は棒を持たずに明快な指揮ぶり、メンバーとの一体感が伝わってくる。続くショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第1番では、トランペット奏者が前に立って演奏、ピアノとトランペットの二重協奏曲であることを前面に出すスタイル。こちらもソリストとオーケストラともどもキレッキレで、シニカルな味わいを存分に楽しめた。本編はこれでおしまい、いったん全員が退出して拍手も止んでしまったのだが、そこからヴァイオリンとピアノでラフマニノフのヴォカリーズ。こちらは本編とはがらっと雰囲気を変えてサロン風のリラックスした演奏。内容の充実度に反して、客席がソーシャルディスタンス仕様で空席が多かったことだけが残念だが、現状の東京での感染爆発ぶりを考えると先見の明があったと言うべきか。

2022年1月アーカイブ

林周雅 with String Orchestra、米田覚士指揮、實川風、クリストーフォリのチャイコフスキー&ショスタコーヴィチ

ニッポン対中国@ワールドカップ2022カタール大会 アジア最終予選

●ワールドカップ最終予選、ニッポンのホームゲームとなる中国戦とサウジアラビア戦は予定通りの開催。外国人の新規入国は原則停止されているが、公益性の観点から特例で入国が認められたという。ありがたいといえばありがたいのだが、音楽界の現状を鑑みれば、すでに日本もオミクロン株が蔓延している現在、水際対策を続けることにどんな意味があるのかとぼやきたくもなる。

●ワールドカップ最終予選、ニッポンのホームゲームとなる中国戦とサウジアラビア戦は予定通りの開催。外国人の新規入国は原則停止されているが、公益性の観点から特例で入国が認められたという。ありがたいといえばありがたいのだが、音楽界の現状を鑑みれば、すでに日本もオミクロン株が蔓延している現在、水際対策を続けることにどんな意味があるのかとぼやきたくもなる。

●それはともかく、昨日の中国戦だ。1位サウジアラビアに水を開けられ、オーストラリアと激しく2位争いをするニッポンとしては、ホーム中国戦は勝っておきたい試合。ところがニッポンはセンターバックの絶対的なレギュラー2名(吉田、冨安)をはじめ、主力数人を欠いて台所事情は苦しい。で、森保監督がどういう決断をしたかといえば、センターバックに板倉と谷口のコンビ。シャルケの板倉はこの人しかいないという選択だが、その相棒は実績でいえばニームの植田。ただ植田はオマーン戦での失点場面の印象がよくない。谷口はJリーグがシーズンオフなので海外組と比べてコンディションはどうなのか……と、思っていたが、結果的に板倉と谷口でなんの問題もなかった。というのも、ほとんど中国にチャンスがなかったので。

●ニッポンの布陣はGK:権田-DF:酒井、板倉、谷口彰悟、長友(→中山雄太)-MF:遠藤航(→久保)、田中碧、守田-FW:伊東(→堂安)、大迫(→前田大然)、南野(→原口)。相変わらず森保監督は慎重で、若手よりもピークを過ぎたベテランを重用する。毎試合のように左サイドバックは長友が先発して、中山雄太がリリーフみたいに出てくるのだが、サイドバックの世代交代のためにここまで手数をかける代表監督を初めて見た。右の酒井にもかつての馬力とパッションは感じられない。大迫はストライカーにも枯淡の境地があるのだと教えてくれる。中盤の構成力で相手を大きく凌駕するニッポンはほとんどの時間帯で攻め続けた。前半の少しラッキーなPKで1点、後半、中山雄太のクロスに中央にフリーで走り込んだ伊東が頭が合わせて2点。2対0で完勝。結果を見れば、森保采配は正しかったのだろう。得点シーン以外でも伊東は光っていた。柏時代の伊東がここまで成長したことは正直予想外。スピードはもとからあるけど、ベルギーで巧くなったと思う。途中から大迫に代わってトップに入った前田の精力的な動きも印象的。前田はまだまだ行ける。

●中国は前の試合でオーストラリア相手に引き分けているので、地力はこんなものではないはず。この日はプレイの強度も精度も欠き、中盤でボールを簡単にボールを失ってしまって、意外なほど淡白。グループ5位で迎えたアウェイゲームとあっては、テンションがあがらないのも無理はないか。前にも書いたけど、中国は帰化選手に頼らないほうが強くなるように思えて仕方がない。

●次は1日のサウジアラビア戦。グループ最強の相手で、板倉と谷口のセンターバックコンビや中盤の構成がどれだけ機能するのかが問題。ホーム2連戦で移動がないのはアドバンテージ。

SOMPO美術館「絵画のゆくえ 2022」

●新宿のSOMPO美術館で「絵画のゆくえ 2022」展。公募コンクールFACEの近年の受賞者たち12名の近作および新作約100点が展示されている。新進作家の受賞作とその後の作品を見るということで「絵画のゆくえ」。それにしてもこういう展示を眺めると、グランプリ受賞作であってもなにが傑出しているのか、正直さっぱりわからないものもあって、やっぱり自分は門外漢なんだなと思う。まあ、音楽の世界だって隣の畑から見たら同じようなものなんだろうけど……。

●が、展示そのものは存分に楽しめた。居心地のよい空間に12名分の多彩な作品が並べられている。自分が気に入った3枚を選んでみる。

●まずは、町田帆実「Bento」(2021)。3×3枚のキャンバスが並べられていて、ひとつひとつにはっきりとお弁当感があるのだが、9つのお弁当の集合体が超お弁当となる盛り合わせ弁当感が吉。ポップでカラフルな絵面だが、個別のお弁当はシャレたカフェっぽいものではなく、家庭のカジュアルでリアルな弁当であり、日常を反映している。同じ作者で食をテーマにした絵画が何点もあったのだが、どれも気取りがないところがいいと思った。

●続いては、奥田文子 Untitled (2021)。遠目から浮かぶイメージは水面、波紋、石、岩、水草、光の反射。しかし、このサイズの写真ではまったくわからないだろうが、よく見ると左側の波紋のところにポツンと人が立っていて、歩いている。同時に展示されている同じ作者の作品でもやはりどこかに小さな人がいて、軽く「ウォーリーをさがせ」状態になるのだが、自分の視野にある光景のなかに小人となって溶け込む非現実感があり、この小人の目にはどんな風景が見えているのかと想像させられる。Untitledとなっているが題が欲しくなる、個々の作品を区別するためにも。

●最後は小俣花名の「麻雀」(2020)。いちばん印象的だったのがこの作者で、いずれも墨を用いた作品。どれもインパクトがあり、今を描いていても多くは昭和ノスタルジーを喚起させる作風で、これもそのひとつ。4人のオッサンが卓を囲んでいる。換気を気にして戸を開いているのだろうか、狭い場所にストーブが2台置かれており、男たちは上着を脱いでいない。手前左の男の足元にはアクエリアス、右の男の足元には飲みかけのビールが置かれている。これだけだと麻雀劇画の一場面にしか見えないかもしれないが、近くで見ると圧があり、描き込まれた細部からオッサンたちの思念が漏れ出てくる。手前左の男は軽快な手を作ろうとしたのにピンフにもタンヤオにもならない安い手ができつつあり、テンパイもできておらず困っている。右のオッサンは三色とチャンタ含みの重めの手を進めているが、やはり手が遅い。右手の立てた親指は「いいね!」ではなく、どこで退くかを迷う焦りの表現だ。ひんやりとした空気と、煙草の匂い、オッサンたちの軽い苛立ちが伝わってくる。

---------

●お知らせ。ONTOMOに連載「神話と音楽Who's Who 第8回 ヘラクレス」を寄稿。昔テレビで見かけた無名時代のシュワルツェネッガーが出演したB級映画「SF超人ヘラクレス」を紹介できて嬉しい。

ラ・フォル・ジュルネTOKYO、2022年以降の開催を暫時見合わせ

●ラ・フォル・ジュルネTOKYOが2022年以降の開催を暫時見合わせるとSNSの公式アカウントで発表された。ウイルス禍により2020年、2021年と開催が見送られており、今年も再開は容易ではないとは予想していたが、こうして発表されるとやはり寂しい。「2022年以降の開催を暫時見合わせる」という一方、「ふたたび開催することができるよう、あらゆる可能性を検討してまいります」とも述べられており、先々に再開したい意欲もにじませる。

●日本で「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」として初開催されたのが2005年。自分は第2回から公式ブログ隊のメンバーに招かれ、ネットを通じた情報発信や、各種媒体での事前のプロモーション記事、放送やレクチャーなどの関連イベント、ガイドブック原稿執筆など、当初の予想よりずっと幅広い形で音楽祭に携わることになったので(特に「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」と名乗っていた時代)、この音楽祭から教わったことはとても多い。本家ナントのラ・フォル・ジュルネもたしか4回、取材させてもらったと思う。最初の頃は大変だった。走りながら考える、みたいなカオスな感じで。

●挙げればきりがないのだが、この音楽祭から得た大きな収穫は、「コンサートホールではない場所で音楽を聴く」という体験。東京には理想的な音響を誇るコンサートホールがいくつもあるけど、東京国際フォーラムで開かれるLFJでは、ホールC以外はどれも会議室や展示場等で音響効果はぜんぜんよくない。これはナントでも事情はまったく同じ(ちょうど今、ナントでは今年の音楽祭が開催されている)。どんな場所でも音楽は演奏されうる。そして、なぜか悪条件と思われる場所で聴いた公演のほうが記憶に残っている。会議室の距離感だから得られる感動もたくさんあったし、逆に5000人のホールAのような大きすぎる場所でも、たとえばポゴレリッチの怪演はあの場だったから生まれたような気もする。尋常ではない遅いテンポのショパンの協奏曲に5000人がじりじりして、だんだん次の演奏会に間に合わないから途中退出しようかどうかと焦りだす人がいて、巨大空間が異様な空気でパツパツに満たされていた。それがステージに伝わらないはずがない。客席の一種の「挑発」が掟破りの第2楽章アンコールを誘発したのかも……と思い出す。

●2011年、震災の年はチケットの発売までしていながら、いったんプログラムを白紙にして、会場数を減らして開催するということもあったっけ。大地震と原発事故があり、ウイルス禍がやってくる。そういう時代の音楽祭。

●一枚だけ写真を。2008年、鱒の絵を背景に座るシューベルト人形。なぜか青いスニーカーを履いていた。

小泉和裕指揮名古屋フィルのラフマニノフ、チャイコフスキー他

●24日はサントリーホールで小泉和裕指揮名古屋フィル。プログラムは前半にモーツァルトの交響曲第31番「パリ」、ラフマニノフの「パガニーニの主題による狂詩曲」(小林海都)、後半にチャイコフスキーの交響曲第1番「冬の日の幻想」。小林海都はアンドレイ・コロベイニコフの代役。東京公演にチャイコフスキーの1番という選択に惹かれて足を運ぶ。

●モーツァルトは20世紀巨匠風のたっぷりとした流麗なスタイル。カラヤンばりのリッチで豊満なモーツァルトは今や貴重。ラフマニノフでは昨年リーズ国際ピアノコンクールで第2位に入賞した小林海都が登場。キレのある鮮やかなタッチで万全のソロ。もっと他のタイプの曲も聴きたくなる。新星とあってソリスト・アンコールを期待したが、残念ながら叶わず。リーズのファイナルではマンゼ指揮ロイヤル・リヴァプール・フィルとの共演でバルトークのピアノ協奏曲第3番を演奏していた。

●チャイコフスキーの交響曲第1番「冬の日の幻想」は親しみやすい民謡風主題が散りばめられた傑作だが、土臭さよりもシンフォニックな魅力を前面に押し出した洗練されたスタイル。白眉は第2楽章。作品そのものには若書きを感じる楽章だが、細部まで彫琢され、雄大なドラマが表現される。終楽章は推進力にあふれ、すっきり爽快。

●客席は久々に感染対策による市松模様。分散退場あり。東京の新規陽性者数はオミクロン株の威力で爆発的に増加しており、また身近なところでも感染者が出てきているが、危機感は稀薄。短期間のピークで済むことを願う。

METライブビューイング「ボリス・ゴドゥノフ」初稿

●21日は東銀座の東劇で超久々にMETライブビューイング。コロナ禍以来、復活のシーズン第一弾はムソルグスキーの「ボリス・ゴドゥノフ」。うわ、いきなり怪物級の大作か……と一瞬思ったが、落ち着け、これは1869年初稿だ。改訂稿よりもずっとコンパクトで、休憩なしで正味140分ぽっきり。休憩がないのでMETライブビューイング名物の幕間インタビューもないが、帰宅が遅くならないのはありがたい。18時半スタートで21時少し前に終映。

●で、「ボリス・ゴドゥノフ」は以前にもMETライブビューイングでとりあげられており、そのときは改訂稿の長丁場だったのだが、あの作品はこれまでに目にしたオペラのなかでも一二を争うインパクトがあった。史劇として壮大で、オペラ的な文法に収まらない型破りな野心作であり、観た後にキシキシと心を乱されるような異形のオペラだった。ただの修道士が反ボリス勢力を味方につけて僭王として君臨する。この筋立てにワタシは魅了されたのだが、今回の初稿ではあくまでボリス個人の苦悩にフォーカスしており、孤独な権力者の姿を浮き彫りにする。スペクタクルには乏しい分、ボリスの内面に迫っている。ボリスはロシアを統治するが、その権力は幼い皇位継承者ドミトリーを殺して手にしたものだと、ずっと民衆から噂されている。飢饉になれば民に施しを与えるが、民は喜ぶどころか統治者の無能を嘆く。そもそもボリスはドミトリーを殺したのか。ワタシはボリスを「本当はドミトリーを殺していないのに、狂気に飲み込まれて殺したと信じてしまった男」と受け止めた。

●指揮は日本でもおなじみ、現在読響の常任指揮者を務めるセバスティアン・ヴァイグレ。演出はスティーヴン・ワズワース。題名役はルネ・パーペ。これは前回の改訂稿と同じキャストで、圧巻。シュイスキー公にマクシム・パステル、グリゴリーにデイヴィッド・バット・フィリップ、ピーメンにアイン・アンガー。前回改訂稿ではボリスの息子、フョードル役にボーイ・ソプラノが起用されていたが、今回は大人の女声で。表の主役がボリスだとすれば、陰の主役は合唱。MET合唱団が底力を発揮。

「ペール・ギュント」と「銀河鉄道999」

●昨日の続きで、イプセン著「ペール・ギュント」について。主人公ペールは無茶苦茶な男で、他人の花嫁を奪ったり、トロールの王の娘と結婚しそうになったり、奴隷貿易で大金持ちになったり、砂漠で首長の娘にだまされたり、エジプトの精神病院でクレイジーな会話をしたり、奇想天外な冒険の旅をする。そして終幕で老いて故郷に帰る。で、最後にペールはどうなるのか、結末をご存じだろうか。人生の終着点でペールは、ボタン作り職人に会う。で、溶かされてボタンにされそうになるんである。ボタン作り職人はペールに向かって、お前は天国には行けないし、かといって地獄に行くほどの悪党にもなりきれなかった、お前はお前自身であることなど一度もなかったのだから、その他大勢といっしょに溶かされてボタンになるがよい、と断ずる。好き放題に生きたペールが「自分自身であることなど一度もなかった」というのは一見奇異に感じるかもしれないが、これは昨日の記事で書いた、指を切り落とした男が羞恥とともに生きながらも自分自身を貫いたことと対照をなしている。

●昨日の続きで、イプセン著「ペール・ギュント」について。主人公ペールは無茶苦茶な男で、他人の花嫁を奪ったり、トロールの王の娘と結婚しそうになったり、奴隷貿易で大金持ちになったり、砂漠で首長の娘にだまされたり、エジプトの精神病院でクレイジーな会話をしたり、奇想天外な冒険の旅をする。そして終幕で老いて故郷に帰る。で、最後にペールはどうなるのか、結末をご存じだろうか。人生の終着点でペールは、ボタン作り職人に会う。で、溶かされてボタンにされそうになるんである。ボタン作り職人はペールに向かって、お前は天国には行けないし、かといって地獄に行くほどの悪党にもなりきれなかった、お前はお前自身であることなど一度もなかったのだから、その他大勢といっしょに溶かされてボタンになるがよい、と断ずる。好き放題に生きたペールが「自分自身であることなど一度もなかった」というのは一見奇異に感じるかもしれないが、これは昨日の記事で書いた、指を切り落とした男が羞恥とともに生きながらも自分自身を貫いたことと対照をなしている。

●この「溶かされてボタンにされる」というくだりを読んで、即座に思い出したのが松本零士の「銀河鉄道999」。「銀河鉄道999」の最終話で(といってもいろんなバージョンがあるが、とりあえずビッグコミックス第14巻)、主人公の鉄郎は念願の「機械の体をただでもらえる星」に到着するのだが、それは肉体を機械の部品のネジにされるという意味だと知る。主人公が冒険の旅の終着点で、「銀河鉄道999」ではネジにされ、「ペール・ギュント」ではボタンにされる。これは完全に相似形をなしていると思った。そしてメーテルの母性的なイメージは、そのまま絶対的な母性ソルヴェイグと重なる。ペールは最後にソルヴェイグに人生の意義を認めてもらうことで、ボタンにされずに済んだのだ。

●この「溶かされてボタンにされる」というくだりを読んで、即座に思い出したのが松本零士の「銀河鉄道999」。「銀河鉄道999」の最終話で(といってもいろんなバージョンがあるが、とりあえずビッグコミックス第14巻)、主人公の鉄郎は念願の「機械の体をただでもらえる星」に到着するのだが、それは肉体を機械の部品のネジにされるという意味だと知る。主人公が冒険の旅の終着点で、「銀河鉄道999」ではネジにされ、「ペール・ギュント」ではボタンにされる。これは完全に相似形をなしていると思った。そしてメーテルの母性的なイメージは、そのまま絶対的な母性ソルヴェイグと重なる。ペールは最後にソルヴェイグに人生の意義を認めてもらうことで、ボタンにされずに済んだのだ。

●松本零士のクラシック音楽好きはよく知られているが、映画版「銀河鉄道999」の音楽に当初グリーグの「ペール・ギュント」をイメージしていたという話もあるので、「ペール・ギュント」が「銀河鉄道999」の着想源のひとつ(最大の源は宮沢賢治だとしても)になっていた可能性は十分にあると思う。

イプセンとグリーグの「ペール・ギュント」

●「ペール・ギュント」くらい音楽と原作でテイストが異なる作品もないと思う。グリーグの名曲を先に耳で知ってから、イプセンの原作を読むと必ず驚くはず。グリーグの音楽にはのびやかでみずみずしいロマンティシズムが息づいているが、イプセンの原作は鋭く風刺的で、あちこちに棘がある。グリーグの有名な「朝」みたいな爽やかな場面はまったくない。イプセンは「ペール・ギュント」でノルウェー文化を揶揄しているというのだが、19世紀後半時点でのノルウェーっぽさがどこにあるか、今の日本人が読んでもピンと来ない。にもかかわらず、ここには普遍的なテーマがあり、端的にいえば「いかに生きるか」が問われている。

●「ペール・ギュント」くらい音楽と原作でテイストが異なる作品もないと思う。グリーグの名曲を先に耳で知ってから、イプセンの原作を読むと必ず驚くはず。グリーグの音楽にはのびやかでみずみずしいロマンティシズムが息づいているが、イプセンの原作は鋭く風刺的で、あちこちに棘がある。グリーグの有名な「朝」みたいな爽やかな場面はまったくない。イプセンは「ペール・ギュント」でノルウェー文化を揶揄しているというのだが、19世紀後半時点でのノルウェーっぽさがどこにあるか、今の日本人が読んでもピンと来ない。にもかかわらず、ここには普遍的なテーマがあり、端的にいえば「いかに生きるか」が問われている。

●イプセンの原作で、ペールの冒険とは別に強い印象を残すのが、第3幕、森の奥の場面。びくびくして周囲をうかがう若い男が、隠し持った鎌を取り出す。で、木の株に手のひらを乗せて、自分の指を切り落とすのだ。その場面を目にしたペールは、男がなんのためにそんなことをするのか訝しむが、すぐに理由に思い当たる。徴兵を逃れるためだ。どうしても兵隊になりたくないから、そうする。そう思いつくのはわかるが、実行に移すなどとても理解できないとペールは思う。

●この場面は本筋とは直接関係ないが伏線になっていて、第5幕で老いたペールに向かって、牧師がその若い男の行く末を語る。指を一本失った男は徴兵検査で唾を吐かれ、出て行けと怒鳴られて山に向かった。そして半年後に母親と新妻と幼子を連れて戻ってきて、荒れ地を耕し、家を建てた。だが洪水に流されたり、雪崩に襲われたりして、なんども家と畑を失う。その度に男はまた畑を耕し、家を建て、3人の子供を育てあげる。だが、子供らは成人すると新大陸に渡り、故郷の父親のことなど忘れてしまう。男は民衆や祖国など高尚なことは目に入らない人間であり、徴兵検査以来、ずっと身を低くし、恥じとともに生きてきた。立派な市民でもなく、立派な信徒でもない。ただ自分の家では偉大だった、なぜなら男は己自身であり続けたから。牧師はそんなふうに説教をする。

●おっと、ほかに書きたいことがあったのだが、本題に入る前に長くなってしまった。この話、つづく。

岩川光(ケーナ) 東京オペラシティ B→C バッハからコンテンポラリーへ

●18日は東京オペラシティのリサイタルホールでB→C、ケーナ奏者の岩川光のリサイタル。珍しい楽器だが(シリーズ初登場なんだとか)、プログラムはまさしくB→Cらしい選曲で、バロックから世界初演曲までずらり。すべて無伴奏。前半がマルセロ・トレド「息/皺」(1998)、武満徹「エア」、バッハ「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番」よりアルマンド、コレンテ、サラバンド、ジグ、ビーバー「ロザリオのソナタ」からパッサカリア、後半がドビュッシー「シランクス」、岩川光「ハチャケナ」(2017)、ブリテン「オウィディウスによる6つの変容」、キケ・シネシ「夢のような3つの風景」(2021、岩川光委嘱作品、世界初演)、マルセロ・トレド「化身の時線」(2021、岩川光委嘱作品、世界初演)、ピアソラ「6つのタンゴ・エチュード」から第3番、第4番、第6番。

●ケーナは自分にとってまったくなじみのない楽器で、ぼんやりと南米の民族楽器なのかなくらいにしか思っていなかったが、強烈な印象を残す公演だった。楽器としてはアンデスなど南米山地に分布するエアリード式の縦笛ということで、尺八に近い印象。オーケストラの西洋楽器とはまた別のニュアンスに富んだ表情を持ち、フレーズのひとつひとつに玄妙さが備わる。加えて、今回のプログラムは特殊奏法が満載。特に初演作品のトレド「化身の時線」は特殊奏法のみの作品。全体に発声しながら吹く奏法も頻出。前半の自作曲で出てきた管尻を足でふさぐ奏法は尺八でも見たことがある。楽器の表現力は高い。

●もっとも通常のBtoCであれば現代曲の高度な技巧性に引き付けられるところだが、ケーナの場合はむしろ古典のほうが挑戦的なレパートリーだとも感じる。原曲がフルートやヴァイオリン、オーボエだったりするわけだが、バッハのジグのようなヴァイオリンのすばやいパッセージの連続をこの楽器で演奏する様子はほとんど超越的というか、崇高さを感じずにはいられない。ビーバーの「パッサカリア」も寂寞とした音色もあいまって、そびえ立つ岩壁のような険しく巨大な音楽として差し出される。自分にとって前半のハイライトはビーバー、後半はトレド「化身の時線」か。最後のピアソラは実質アンコール的な位置づけかと思ったらそうではなく、ちゃんとアンコールがあった。リカルド・カペジャーノ「貧しきもの、弱きものたちへの賛歌」。息の長いフレーズに余韻を味わう。

映画「ディーバ」とカタラーニ「ワリー」のアリア

●映画監督ジャン=ジャック・ベネックスの訃報に接して、彼の長編デビュー作「ディーバ」のことを思い出した。この映画の主人公はパリに住むオペラ・ファンの若い郵便配達員。決してレコーディングをしないことで知られるアメリカ人歌手の熱狂的なファンで、このディーバがパリ公演を開いた際、主人公はこっそり音声を隠し録りしたばかりか、楽屋でドレスを盗んでしまう。そんなファンの過ちが思わぬトラブルに発展する……。オペラオタクを主人公にした映画がこれだけ美しくスタイリッシュな作品になるとは。と、かつて驚嘆しノックアウトされてしまったのだが、以来観る機会もなく、どういうわけか今も配信で観ることができないようだ(自分の知る限りでは)。

●この映画で圧倒的な印象を残すのがカタラーニのオペラ「ワリー」のアリア「さようなら、ふるさとの家よ」。オペラ本編のどんな場面でなにを歌っているのか、一切知らないまま聴いてもなお神がかり的な名曲だと思う。なぜこんなに偉大な曲を書ける人のオペラが今ほとんど上演されていないのか、不思議に思うくらい。あるいは、これは映画「ディーバ」の美しい記憶のせいで、自分のなかで曲の魅力が何倍にも膨れ上がっているからなんだろうか。

●この映画で圧倒的な印象を残すのがカタラーニのオペラ「ワリー」のアリア「さようなら、ふるさとの家よ」。オペラ本編のどんな場面でなにを歌っているのか、一切知らないまま聴いてもなお神がかり的な名曲だと思う。なぜこんなに偉大な曲を書ける人のオペラが今ほとんど上演されていないのか、不思議に思うくらい。あるいは、これは映画「ディーバ」の美しい記憶のせいで、自分のなかで曲の魅力が何倍にも膨れ上がっているからなんだろうか。

●そういえば映画のなかで「ワリー」のアリアを歌っていた歌手はだれなんだろう。ワタシの脳内では、映画のディーバ役が放つフィクションのオーラは、やがて現実世界のバーバラ・ヘンドリックスへと転写されてしまったのだが、実際には声質が違う。さてだれの録音を使っていたのかなと思って調べてみたら、なんと、だれの録音でもなく、本人が歌っていた! ディーバ役のウィルヘルメニア・フェルナンデスという人は本物のオペラ歌手だったんである(ということをすっかり忘れていた)。といっても、オペラ歌手として名前を耳にする機会はこれまであったかどうか。録音は映画のサウンドトラック以外にガーシュウィンや黒人霊歌集が少しだけ見つかった。

●映画を観た頃はまだ大学生くらいだったと思うので、今観たらずいぶん発見が多いだろうとは思う。でも案外がっかりするということもありうるわけで、もう一度観たいような、観たくないような……。

原田慶太楼指揮NHK交響楽団、反田恭平のポーランド&ロシア・プログラム

●15日は池袋の東京芸術劇場で原田慶太楼指揮NHK交響楽団。ソリストに反田恭平を迎えて、とても凝ったプログラム。前半がショパン~グラズノフの「軍隊ポロネーズ」管弦楽版とショパン~ストラヴィンスキーの夜想曲変イ長調op32-2管弦楽版、パデレフスキのポーランド幻想曲(反田恭平)、後半にストラヴィンスキーのバレエ音楽「火の鳥」(1910年版)。なにしろショパン・コンクールで話題沸騰の反田恭平がショパンではなくパデレフスキを弾き、オーケストラがショパンの管弦楽編曲を2曲演奏するというこの微妙なずらし具合と来たら。痛快。ショパンの編曲者はともにロシア人で、後半はそのひとりストラヴィンスキーの「火の鳥」。前半の管弦楽編曲とはバレエつながりでもある。バレエ、ディアギレフ、ポーランド、ロシアといったキーワードが浮かび上がる。コンサートマスターは白井圭。

●客席の雰囲気はいつものN響定期とはだいぶ違っていて、女性の割合が多い。休憩中もなんだかあちこちで華やいでいてる。チケット完売はN響定期では珍しくないが、本当に客席が埋まっているのは壮観。舞台上も大編成で賑やかなら、客席もぎっしりで熱気が立ち込めていて吉。

●弦楽器は対向配置。指揮棒使わず。前半、「軍隊ポロネーズ」はショパンが聴いたら気を悪くしそうな編曲だが(想像)、勇壮で豪快。パデレフスキのポーランド幻想曲は生では初めて。これは楽しい。きらびやかなソロが大活躍、土の香りと華やかさが渾然一体となっている。ソリスト・アンコールはショパンのマズルカ ロ長調作品56‐1。さすがにアンコールはショパンだった。スターの風格が漂っている。後半は「火の鳥」(1910年版)。「火の鳥」、よく演奏される1919年版の組曲は完璧な作品だけど、効率重視でさっさと用件だって言って立ち去っていく人みたいな感じがするのに対して、この全曲版はワーグナーチューバやトランペットのバンダがあったりと巨大編成で、饒舌さに魅力がある。N響のサウンドはリッチで壮麗。ソロも巧み。筆圧の強いタッチで描いた鮮烈な「火の鳥」だった。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で「新世界より」

●ここ数年、NHK大河ドラマを見るようになったのであるが、先週の「鎌倉殿の13人」初回が熱かった。源頼朝を馬に乗せて逃げる場面でドヴォルザークの「新世界より」第1楽章が流れたんである。おお。爆走する馬に「新世界より」。完璧だ。もしかして、このまま源頼朝がアメリカまで行ってしまうのではないか。そんな淡い期待を抱かせるスピード感。あるいは毎回山場で名曲が流れるという展開があるのかもしれない。第2回はチャイコフスキーの交響曲第5番、第3回は「だったん人の踊り」、第4回は「ボレロ」みたな感じで。この「新世界より」はなにかの伏線だと思った。

●ここ数年、NHK大河ドラマを見るようになったのであるが、先週の「鎌倉殿の13人」初回が熱かった。源頼朝を馬に乗せて逃げる場面でドヴォルザークの「新世界より」第1楽章が流れたんである。おお。爆走する馬に「新世界より」。完璧だ。もしかして、このまま源頼朝がアメリカまで行ってしまうのではないか。そんな淡い期待を抱かせるスピード感。あるいは毎回山場で名曲が流れるという展開があるのかもしれない。第2回はチャイコフスキーの交響曲第5番、第3回は「だったん人の踊り」、第4回は「ボレロ」みたな感じで。この「新世界より」はなにかの伏線だと思った。

●大河ドラマともなると公式ガイドブックみたいな本が出ていて、しかも「前編」ってなってるのがスゴい。

-------------

●いったんはほとんどゼロに近づいていたのに、東京の新規陽性者数は急激な勢いで増えている。昨日は都内で一気に3千人超。あっという間にオミクロン株が広がっている模様。年末年始の分が数字にあらわれているとすると、この後、少し勢いを緩めてから、またガッと増え出すのだろうか。弱毒化したオミクロン株の大流行の後、ウイルス禍が終息に向かうことを願ってはいるものの、今後どうなるのかはよくわからない。先日のNHKニュースでも紹介されていた名古屋工業大学の平田晃正教授のシミュレーション「2021年末から2022年始における拡散の分析と今後の予測」が更新されている。

三浦カズ、JFLの鈴鹿ポイントゲッターズにローン移籍

●日本の4部リーグ、JFLの試合を数多く観戦してきたワタシにとって、これはビッグニュース。横浜FCの三浦知良がJFLの鈴鹿ポイントゲッターズに移籍。なにしろお兄さんの三浦泰年が監督なのだから「やっぱりそうなるよね」という感想ではあるが、大勢のチームがカズの獲得に名乗りをあげたのには驚き。カズはまもなく55歳。メディアに対する露出度の拡大、スポンサーの獲得、集客力、ほかの選手たちにもたらす影響力を考慮すれば、まだまだカズを欲しいと思うチームがたくさんあるということなのか。これでJFLで東京武蔵野ユナイテッド対鈴鹿の試合が楽しみになった。いつもはスタジアムに数百人の観客しかいないが、さてどうなるのか。

●日本の4部リーグ、JFLの試合を数多く観戦してきたワタシにとって、これはビッグニュース。横浜FCの三浦知良がJFLの鈴鹿ポイントゲッターズに移籍。なにしろお兄さんの三浦泰年が監督なのだから「やっぱりそうなるよね」という感想ではあるが、大勢のチームがカズの獲得に名乗りをあげたのには驚き。カズはまもなく55歳。メディアに対する露出度の拡大、スポンサーの獲得、集客力、ほかの選手たちにもたらす影響力を考慮すれば、まだまだカズを欲しいと思うチームがたくさんあるということなのか。これでJFLで東京武蔵野ユナイテッド対鈴鹿の試合が楽しみになった。いつもはスタジアムに数百人の観客しかいないが、さてどうなるのか。

●で、J1ではまったく戦力にならなかったカズだが、JFLならどうなるのか。どこかのスポーツ新聞だったかな、下部リーグだとトップリーグと違ってフィジカル主体の荒っぽいサッカーになるからカズは大変だ、みたいな論調を見かけたのだが、それは違う。ヨーロッパの2部リーグくらいならそうなるかもしれないが、少なくともJFLではまったくそんなことはない。逆なんである。はっきり言って、フィジカル的には弱い。むしろ意外と技術はある。JFLを観戦していちばんJ1やJ2との違いを感じるのは、選手の体格。小柄な選手も多い。パッと見て、J1の選手は別の種族の人類という感じだが、JFLだとスポーツマンのお兄さんくらいのイメージだ。そもそもJFLは多くの選手がアマチュアで(プロ契約の人もいるけど)、真剣勝負ではあっても、荒っぽいバトルという雰囲気ではない。

●黄金時代のカズを崇拝する者としては、カズにはもっともっと早い段階でJFLでも地域リーグでもいいから、本当の戦力になれる場所に移ってほしかったというのが正直な気持ち。しかしそれができないビジネス面の事情が横浜FCにもあったのだろう。今回もてっきり完全移籍をするのかと思っていたら、ふたを開けてみたらローン移籍。籍は横浜FCに置いたまま、鈴鹿に移る。鈴鹿の人々はどう感じるだろうか。

●ちなみに鈴鹿だが、ワタシはこのチーム名を「鈴鹿アンリミテッド」と認識していたのだが、いつの間にか「鈴鹿ポイントゲッターズ」に改名していた。で、これって、勝点(ポイント)をゲットするっていうネーミングだと思うじゃないすか。ところが、最近知ったんだけど、これはいわゆるポイントサイトとかポイントカードとかの「ポイント」を含意しているんだとか。つまり、ポイント事業を営む企業がスポンサーになって、名前が変わった次第。そのあたりの事情はこの記事に詳しいが、クラブとして「悪名は無名に勝る」という標語を掲げているところにカラーが出ている。

ガエタノ・デスピノーサ指揮読響のラヴェル「ボレロ」他

●11日はサントリーホールでガエタノ・デスピノーサ指揮読響。プログラムはヨハン・シュトラウス2世の「こうもり」序曲、ボワエルデューのハープ協奏曲(吉野直子)、ラヴェルの組曲「クープランの墓」と「ボレロ」。新春らしく華のあるプログラム。先日、新年最初の演奏会を「人間の声」&「アルルの女」の自死ダブルビルで迎えてしまったわけだが(しかも満喫)、ようやくおせち料理にありつけた感。お雑煮最高。

●入国制限による代役で登場したデスピノーサ(昨年からずっと日本にいる)は読響初登場。ドレスデン国立歌劇場管弦楽団のコンサートマスターから転向したイタリアの指揮者。最初の「こうもり」序曲から語り口豊かで楽しませてくれる。ボワエルデューの協奏曲では吉野直子の流麗優美なソロを心地よく味わう。アンコールにグリンカの「ノクターン」。おもしろかったのは後半で、「クープランの墓」も「ボレロ」もかなりアクが強い。彫りが深くてねっとりした濃厚ラヴェル。繊細さや色彩感よりもドラマを前面に押し出してくる。「ボレロ」は作品全体を貫く大きなクレッシェンドを強調した解釈で、弱奏のスネアドラムから最後のクライマックスまで直線的に高揚する。「ボレロ」の最後で加速して煽ってくるとは。冬の夜の寒さを吹き飛ばす熱血ラヴェルだった。

●デスピノーサ、アクセルロッド、スダーンらは日本に何か月滞在しているのだろう。各地のオーケストラで代役として大車輪の活躍。

東京芸術劇場コンサート・オペラ vol.8 プーランク「人間の声」&ビゼー「アルルの女」

●8日は今年最初の演奏会で、東京芸術劇場のコンサート・オペラvol.8としてプーランクのオペラ「人間の声」とビゼーの劇音楽「アルルの女」の組合せ。指揮と構成台本は佐藤正浩、管弦楽はザ・オペラ・バンド。新年早々、いきなり自死モノのダブルビルはどうかとも思うが、なにしろ「アルルの女」が語り入りで全曲上演される機会は貴重。それにこの2作の組合せは完璧だと思う。女の物語と男の物語でどちらも相手の姿は見えない。前者は電話、後者は手紙が重要な役割を果たす。そこそこ尺があるので「アルルの女」だけでも公演としては成立したとは思うけど。

●前半のプーランクのモノオペラ「人間の声」では森谷真理が出演。原作はジャン・コクトー。開演前に指揮の佐藤が登場して、当時の電話は交換手がいて混線することがあったこと、有線だったので電話線を通して相手との物理的なつながりを感じることもできる道具だったと説明があった。イエデンがない世帯も多い現在、なるほどこの説明は必要か。舞台上の一角にソファとテーブル、電話機などが置かれて、歌手はここで歌う。数日前に別れを告げられた女が、その男と電話で話しているうちに最後に絶望して電話のコードを自分の首に巻き付ける。やっぱり新年向きの話ではないが、ともあれ有線電話じゃないと成り立たないのはたしか。森谷真理の歌唱は決して激情的ではなく、むしろ淡々としたリアリズムが感じられた。オーケストラは続くビゼーでもそうだったが、とても整えられており、雄弁。名手ぞろいで、なおかつみんなが同じ方向を向いている感。コンサート・オペラらしく、よく鳴る。

●後半のビゼー劇音楽「アルルの女」は圧倒的な名演。朗読を務めた役者陣が文句なしのすばらしさ。バルタザール他を松重豊、フレデリを木山廉彬、白痴を的場祐太、ヴィヴェットとフレデリの母を藤井咲有里が務める。特に藤井咲有里の少女役とフレデリの母親役の声の使い分けは見事で(一瞬にして切り替わる)、とても同一人物には聞こえない。武蔵野音楽大学合唱団の力強い声も印象的。朗読と音楽面に関しては望みうる限り最上のもの。

●で、多少難しいのが「アルルの女」という物語の受け止め方だろうか。ドーデの原作については以前、ONTOMOの「アルルの女ってだれ?」と当ブログ「アルルの女」補遺ホイにも書いたことがあるけど、現代的価値観からは共感の難しい作品ではある。富農の息子が都会のふしだらな女に出会って破滅するという話は、大枠では家柄や家名を重んじる旧来の価値観と個人の自由を前提とする都会の価値観との対立を描いている。この息子は長男。で、次男は白痴である。富農一家には白痴が家を護っているという認識があり、その白痴が知恵をつけるにしたがって一家に不幸が訪れるという筋立てになっている。これを今の時代に即した表現にするにはどうしたらいいのか、というのは小さくない問題(ちなみにWindowsの日本語変換では「白痴」は候補に出ない)。一方、原作を読んだとき以上に強烈な印象を残したのは母親とフレデリの関係性。ここには母親の盲目的な愛情による「毒親」問題という現代性がある。

●富農と白痴の息子で思い出すのはフォークナーの「怒りと響き」。ドーデの「アルルの女」のほうが先だけど、つながりは……ないか?

ベルリン・フィルDCHでスピノジとペトレンコ

●ベルリン・フィルのデジタルコンサートホール(DCH)を観たメモ。ジャン=クリストフ・スピノジ指揮でバロック~古典派プログラム。フィリップ・ジャルスキーのカウンターテナーが聴きものではあるのだが、スピノジのハイドン「熊」とモーツァルト「ジュピター」がぶっ飛んでいた。緩急のつけ方が大胆でおもしろすぎる。スピノジもすごく楽しそうに指揮をしていて、自分のギャグに自分でウケているかのよう。「熊」終楽章でニセのエンディングを演出するのだが、観客はまるで引っかからない。苦笑するスピノジ。しかも最後は本当に終わってるのに客が拍手を躊躇してしまう。爆笑。「ジュピター」も同様で、たとえば冒頭部分は強奏の後、休符を長めにとって、ぐっとテンポを落として弱奏部分を続ける。対比効果は強烈だが、この調子でずっと続けるので、奏者も客も白ける危険はあるとは思う。ときに飛び出す極端なテンポ操作。天下のベルリン・フィルをこれだけぶんぶん振り回すのだから大したもの。指揮者一人旅にならないかとはらはらしてしまうが、スリリングな「ジュピター」にお客さんは大喝采。屈指の楽しさ。

●もうひとつ、キリル・ペトレンコ指揮のファミリーコンサート「火の鳥」にも目を見張った。こちらは教育プログラムということで無料公開されている。「火の鳥」の物語はファミリー層にぴったりだと思うが、これをただナレーションでストーリー紹介するだけでは芸がないわけで、そこはさすがベルリン・フィル、ライブペインティングと「火の鳥」役のバレエダンサーを加えるという子供たちにも興味の持てる演出になっていた。特にスクリーン上に映し出されるライブペインティングは効果的。次々と「火の鳥」名場面が描かれていく。ただ絵を映すだけだと説明にしかならないけど、今そこで描かれている絵は体験の共有。物語に対するナレーションの説明は最小限にして、トークは楽器紹介など音楽面に力点を置いている。ちゃんとペトレンコがしゃべる。そしてベルリン・フィルが演奏する。なんというぜいたく。

積雪10センチメートル

●東京は雪。朝の時点はちらつく程度の雪と予報されていたので油断していたが、午後、はっと気づいたらボタボタっとした積もるタイプの雪になっていた。大雪警報が出て、夜までに都心で4年ぶりとなる10センチの積雪。雪国であれば降った内に入らないような積雪量だが、都内では混乱必至。SNSのトレンド1位に「帰宅命令」が入った。気温も氷点下にまで下がり、路面の凍結が怖い。恐る恐る歩く。

●積雪感のありそうな雪プレイリストを作ってみるテスト。ドビュッシー「雪は踊っている」、武満徹「雪」、レスピーギ「雪」、スヴィリドフ「雪が降る」、プーランク「雪の夕暮れ」第1曲、ドビュッシー「雪の上の足跡」。冷える。

東京国立近代美術館 MOMATコレクション ギーゼキング演奏会のプログラムノートとポスター

●ウイルス禍以来、くりかえし通うようになったのが、東京国立近代美術館の所蔵作品展MOMATコレクション。展示作品はけっこう入れ替わっているし、同じ作品を何度も見るのも楽しい。一時、演奏会が減ったのでその代わりとしての展覧会でもあり、また感染の心配がほぼない娯楽でもあったわけだが、場所の居心地のよさがすっかり気に入ってしまった。企画展が混雑していても、こちらは密にならず快適。

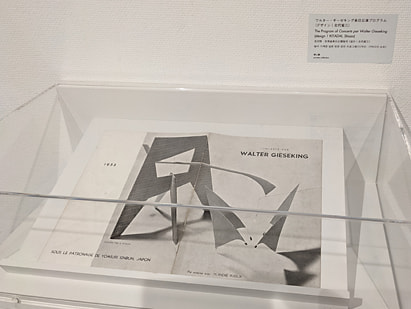

●で、今回、「純粋美術と宣伝美術」という小特集のコーナーがあって、そこで展示されていたのが1953年、ギーゼキングの初来日公演のプログラムノート(上)とポスター(右)。作者は北代省三。ポスターの紙面中段に波打つように白鍵と黒鍵のモチーフが並べられ、その上下に曲線によって構成される抽象的な図形が配置される。上がピアノ、下がピアニストと見れば、ステージを天上から俯瞰した構図になる。デザインとしてのおもしろさもさることながら、ポスターの情報量の少なさにも感心する。演目も書いてないし、ギーゼキングとは何者かを伝えるキャッチも一切なし、よく見ると年号すら入っていない。主催は読売新聞社、会場は日比谷公会堂。最下段にすごく小さくPar entente avec M.ANDRE PUGLIAと記されている。このAndré Pugliaという人はギーゼキングのマネージャーらしいのだが、なぜそんな情報は載っているのか。

●で、今回、「純粋美術と宣伝美術」という小特集のコーナーがあって、そこで展示されていたのが1953年、ギーゼキングの初来日公演のプログラムノート(上)とポスター(右)。作者は北代省三。ポスターの紙面中段に波打つように白鍵と黒鍵のモチーフが並べられ、その上下に曲線によって構成される抽象的な図形が配置される。上がピアノ、下がピアニストと見れば、ステージを天上から俯瞰した構図になる。デザインとしてのおもしろさもさることながら、ポスターの情報量の少なさにも感心する。演目も書いてないし、ギーゼキングとは何者かを伝えるキャッチも一切なし、よく見ると年号すら入っていない。主催は読売新聞社、会場は日比谷公会堂。最下段にすごく小さくPar entente avec M.ANDRE PUGLIAと記されている。このAndré Pugliaという人はギーゼキングのマネージャーらしいのだが、なぜそんな情報は載っているのか。

●それにしても演奏会のプログラムノートが後世に美術館でガラスケースに収まって展示されているというのもすごい話。現在、製作されるプログラムノートでそんな可能性を有するデザインがあり得るのかどうか。

●こちらは新収蔵作品の冨井大裕「roll (27 paper foldings) #10」。市販の27色折り紙セットでできた「彫刻」なのだとか。まるめた折り紙をホチキスで留めてあるのだが、どう組み立てるかを記した指示書が用意されており、実際に手を動かして作るのはだれでもよいのだという。異彩を放っていた。

「桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活」1~3 (奥泉光著/文春文庫)

●年末年始に一気に読んでしまった、奥泉光著「桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活」、「黄色い水着の謎 桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活2」、「ゆるキャラの恐怖 桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活3」(以上文春文庫)。有能すぎるほど有能なAmazonのレコメンド機能が最近文庫化されたシリーズ第3作をオススメしてきたのだが、どうせ読むなら第1作からと思って、3冊まとめて読んでしまった。めっぽうおもしろい。

●年末年始に一気に読んでしまった、奥泉光著「桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活」、「黄色い水着の謎 桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活2」、「ゆるキャラの恐怖 桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活3」(以上文春文庫)。有能すぎるほど有能なAmazonのレコメンド機能が最近文庫化されたシリーズ第3作をオススメしてきたのだが、どうせ読むなら第1作からと思って、3冊まとめて読んでしまった。めっぽうおもしろい。

●ジャンルとしてはユーモアミステリということになるのかな。主人公は底辺大学で日本文学の准教授を務める桑潟幸一。学生のレベルが最底辺なら教員も教員で一切の向学心がなく、授業は「寅さん」を見て感想を書けとかそんなレベル、研究など言語道断、ただひたすら保身にしか関心がなく、しかもそのしがみついている地位というのがコンビニのバイトと変わらない低賃金で、汲々とした暮らしを送っている。学生から寄せられる尊敬はゼロ、文芸部の顧問をするも学生たちの言いなりになるばかりの便利な教員。はなはだ自虐的なトーンで描かれているのだが、これがぜんぜん嫌な感じがしない。むしろ「そうだよなあ、人間みんなそういうものだよなあ」と己の中に住むダメ人間が全面的に共感してしまう。イジワルでありつつハートウォーミングという絶妙なバランス感が保たれている。毎回、小さな事件が起きるのだが、主人公の役割はホームズでもなければワトソンでもなく、ただ右往左往している間に学生が事件を解決してしまう。学生たちの会話がぶっ飛んでいて真に笑える。しかも主人公の業務の大半が受験生獲得のための営業に費やされていたりとか、大学の運営がすっかり民間教育産業頼みになっているあたりの描写とか、けっこうきわどい。

●ジャンルとしてはユーモアミステリということになるのかな。主人公は底辺大学で日本文学の准教授を務める桑潟幸一。学生のレベルが最底辺なら教員も教員で一切の向学心がなく、授業は「寅さん」を見て感想を書けとかそんなレベル、研究など言語道断、ただひたすら保身にしか関心がなく、しかもそのしがみついている地位というのがコンビニのバイトと変わらない低賃金で、汲々とした暮らしを送っている。学生から寄せられる尊敬はゼロ、文芸部の顧問をするも学生たちの言いなりになるばかりの便利な教員。はなはだ自虐的なトーンで描かれているのだが、これがぜんぜん嫌な感じがしない。むしろ「そうだよなあ、人間みんなそういうものだよなあ」と己の中に住むダメ人間が全面的に共感してしまう。イジワルでありつつハートウォーミングという絶妙なバランス感が保たれている。毎回、小さな事件が起きるのだが、主人公の役割はホームズでもなければワトソンでもなく、ただ右往左往している間に学生が事件を解決してしまう。学生たちの会話がぶっ飛んでいて真に笑える。しかも主人公の業務の大半が受験生獲得のための営業に費やされていたりとか、大学の運営がすっかり民間教育産業頼みになっているあたりの描写とか、けっこうきわどい。

●この主人公、だいぶ前に読んだ同じ著者の「モーダルな事象」に登場してたのを覚えている。そこから少し雰囲気が変わって、独立したシリーズになっている模様。主人公は風采のあがらないしょぼくれたオッサンだと思っていたのに、なんだか表紙絵がステキすぎるような気が。

●この主人公、だいぶ前に読んだ同じ著者の「モーダルな事象」に登場してたのを覚えている。そこから少し雰囲気が変わって、独立したシリーズになっている模様。主人公は風采のあがらないしょぼくれたオッサンだと思っていたのに、なんだか表紙絵がステキすぎるような気が。

謹賀新年2022

●賀正。今年は寅年らしいので、虎の写真はないかとGoogleフォトで検索してみたら、昨年、動物園で撮影した写真が見つかった。この虎は苛立っていたのか、いつものことなのか、右から左へ、左から右へと、止まることなく往復運動を続けていたのである。これ以上、動き続けていたらバターになるのではないかと心配なくらいに。

●さて、年も明けたので虎名曲でも聴くか。ヘンリー・カウエルの「虎」。ピアノで表現される虎。激しく獰猛に襲い掛かる虎、じっと獲物を観察して機をうかがう虎。かなりの虎感である。この曲を聴いて深く感銘を受けた宮沢賢治が「セロ弾きのゴーシュ」のなかで「印度の虎狩り」として再現している。というのはウソ。

●さて、年も明けたので虎名曲でも聴くか。ヘンリー・カウエルの「虎」。ピアノで表現される虎。激しく獰猛に襲い掛かる虎、じっと獲物を観察して機をうかがう虎。かなりの虎感である。この曲を聴いて深く感銘を受けた宮沢賢治が「セロ弾きのゴーシュ」のなかで「印度の虎狩り」として再現している。というのはウソ。

●昨年の元旦、当欄でこう書いた。今年か来年にバブル経済が再来することになっているのだが、どうか。

ありそうな近い将来はたとえばこんなシナリオだろうか。まずこの冬、感染拡大が止まらずに緊急事態宣言に類するなんらかの強い措置が打ち出される。その後、ワクチンの接種が優先順位に沿って段階的に始まる。自分が打てるのは今年の秋か冬くらいか。ワクチン接種が始まってもユニバーサルマスクなどは続くだろうが、会食や旅行などは戻ってくる。おそらくワクチンは定期的に接種を続けるものになる。そして、2022年か23年頃、ウイルス禍の反動として、大旅行ブーム、大会食ブームがやってくる。人々の気分は開放的になり、消費活動が活発化し、投資が拡大し、80年代後半から90年代前半までを思わせるような21世紀版バブル経済がやってくる。