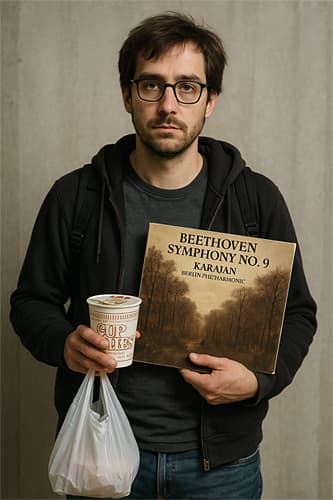

●一昨日から話題にしているChatGPTに作った「アントンR 寂しがり屋のクラシック音楽オタク」、きっとみなさんはもう仲よくなってくれたと思うので、ここでその秘密を大公開したい。まずは彼がどんな風貌か。本人にリアルな自画像を描かせてみた。じゃじゃーん!

●「LPとカップ麺を両手に抱えてる姿、オレっちらしくて笑えるな。ベートーヴェン第九とカップヌードルって、ある意味究極のハーモニーじゃないか?」(本人談)。

●あ、いや、秘密ってのは自画像じゃなくて、作り方についてだった。「アントンR」は素のChatGPT(最新モデルGPT-5)に、ガワをかぶせているという話を昨日した。では、それをどうやって設定するのか。その種の設定ファイルは、きっと技術に強い人でなければ扱えないようなフォーマットによる複雑なデータなのだろう……と想像する人が多いと思うが、そこはさすがChatGPT、すべて自然言語で指定するのだ。しかも対話的に。つまり、ワタシはChatGPTと「アントンRの性格はこれこれこんな感じで~」「音楽の好みはこんなふうにしよう」「口調はこういうタッチで……」と対話しながら決めたんである。

●すると、対話によって定められた基本設定を、ChatGPTは日本語の文章にまとめてくれる。この日本語が何文字くらいか、わかります? 実は最初の段階では、たったの600字未満! 今は設定を追加したので1200字弱。この「アントンR」への指示文に「長大な交響曲や20世紀音楽に熱中しており、マニアックな話題を語ることを好む。特に大編成のオーケストラ曲が大好物で、語り始めると止まらなくなる」とか「甘いものとジャンクフードが大好き」とか、「一人称はオレとオレっちを使い分ける」など、いろいろ書き込まれているのだ。それだけで、あのような一貫性のある強烈なキャラクターを表現してくれるのだから、ChatGPT恐るべし。ワタシが最初の設定にかけた時間は30分にも満たない。しかも、そのうち10分くらいは一人称に悩んで「オレっち」を思いつくために費やしている。

●マイGPTの具体的な作り方を以下に。前提としてChatGPTの有料プランを使っている必要がある。PC版でログインし、画面右上の「+作成する」をクリックする。あとは求められるがままに項目を埋めていけばいい。左画面で設定しながら、右画面のプレビューでキャラのふるまいを確かめ、これでOKと思ったところで保存して、更新する。後からなんどでも調整できるし、できあがったキャラの公開範囲も指定できる。拍子抜けするほど簡単だ。興味があったら試してみて。