●27日は東京芸術劇場で原田慶太楼指揮パシフィックフィルハーモニア東京。芸劇は休館していたので久々。ビゼーの「カルメン」組曲第1番、リヒャルト・シュトラウスの「町人貴族」組曲、ベートーヴェンの交響曲第7番というプログラム。ビゼーの「カルメン」組曲第1番、録音も含めてこれを楽譜通りの曲順で演奏する人はめったにいないと思うのだが(ビゼー本人が編んだものではないし)、今回は楽譜そのままの演奏。つまり、第1幕前奏曲後半の悲劇的な「運命の主題」で始まるのだ。で、おしまいの6曲目が賑やかな第1幕前奏曲前半で終わる。こんなふうに第1幕前奏曲を分割して、後半の暗いほうでスタートしておいて、前半のハッピーなほうで終わのって、一見なんかヘンだなって思うじゃないすか。原田は登場するやいなや、拍手が収まるのも待たずに、いきなり振って第1幕前奏曲後半を始めた(クライバーばりに)。間奏曲ではフルート、さらにオーボエを立奏させて、自分は指揮台を降りる。で、おしまいの第1幕前奏曲前半(この組曲中では「闘牛士」という題で混乱を招く)を威勢よく始めて、途中で客席に向かって手拍子を求めた。場内、「ラデツキー行進曲」みたいに手拍子でいっしょに盛り上がって、いきなりのハイテンションに。あー、これをやりたかったんだ、と納得。演奏は細部まで練られていて、とても雄弁。

●続くリヒャルト・シュトラウスの「町人貴族」組曲は編成が特殊なので、舞台転換に時間がかかる。「10分ほどかかる」ということで、原田はコンサートマスターの塩貝みつるを伴って登場してトーク。欧州の歌劇場で経験豊富な塩貝とともに、シュトラウスのオペラや「町人貴族」組曲の魅力について語る。「カルメン」が盛大だったのに対して、「町人貴族」組曲は室内楽的なサイズに縮小して、親密な対話の音楽に。後半のベートーヴェンは期待にたがわず熱血。伝統的なスタイルを基盤に置きつつ、そこに一段のダイナミクスの幅や切れ味の鋭さ、ディテールへのこだわりを盛り込み、より熱く、より表現のコントラストの大きなベートーヴェンを作り出す。楽章間をアタッカでつなげるのも効果的。終楽章は煽りに煽って、オーケストラは目一杯だったと思う。

●パシフィックフィル、名称を変更して以来、足を運んだのはこれで2回目かな。客層は若い人もベテランもいて幅広い。東京はこれだけたくさんオーケストラがあっても、それぞれが自分たちのお客さんを集めているのがすごい。

2025年9月アーカイブ

原田慶太楼指揮パシフィックフィルのシュトラウス、ベートーヴェン他

ウラディーミル・ユロフスキ指揮バイエルン国立管弦楽団のシュトラウス

●26日はサントリーホールでウラディーミル・ユロフスキ指揮バイエルン国立管弦楽団。バイエルン国立管弦楽団、つまりバイエルン国立歌劇場のピットに入っているオーケストラ。オペラ上演ではなく、単独のオーケストラ公演として聴くチャンスはめったにない。このオーケストラはかつて事実上のカルロス・クライバーのオーケストラでもあり、86年にクライバーとのコンビで伝説的な来日公演があったわけだが、そちらは聴いていない。

●今回のプログラムは前半がモーツァルトで交響曲第32番ト長調(急─緩─急の序曲)、ピアノ協奏曲第23番イ長調(ブルース・リウ)、後半がリヒャルト・シュトラウスで「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」、組曲「ばらの騎士」。オーケストラの持ち味なのか、ユロフスキのおかげなのか、音色が大変すばらしい。味が濃いというか、風味がやたらと強い。前半のモーツァルトは弦が刈り込んであるにもかかわらず、太くてコクのある音が出てきてびっくり。リッチテイストのモーツァルト。ブルース・リウはテクニシャンぶりを発揮して、洗練されたタッチ。自然体というよりは巧緻さがまさったモーツァルト。アンコールはなぜかショパン「小犬のワルツ」。精巧なミニチュアを見るかのよう。

●後半のシュトラウスはオーケストラの真骨頂。ユロフスキの造形はときにユニークで、変化に富んだ音色表現もありニュアンス豊か。戯れる「ティル」の後で聴くと、「ばらの騎士」冒頭もカッコよさばかりではなく田舎風味が滲んでいることを思い出す。途中で楽員たちが唸り声を入れる演出があったけど、あれはなんなのだろう。おしまいは畳みかけるように盛り上げて爽快なクライマックスを築いてくれたのだが、この組曲の最後の最後の部分はとってつけたようなぶった切りエンディングで終わるという例の問題が……。だれが書いたんだっけ、これ。ともあれ、演奏は最高だった。会場はわきあがり、アンコールはヨハン・シュトラウス2世の「こうもり」序曲。リヒャルトからヨハンにつながるとは。十八番といった様子で、ユロフスキはオーケストラを気持ちよく振り回して大喝采に。カーテンコールの後、ユロフスキがふっと腕を上げて、立つ合図かと思った何人かの楽員たちが腰を浮かせたが、ユロフスキはそのまま次のアンコールを振り始めて、超ダッシュでポルカ「雷鳴と電光」が始まるヒヤリハット。まさに雷が落ちたような慌てぶりで、第1ヴァイオリンの2列目から最前列に楽譜が渡される場面も。演奏はノリノリ。「ばらの騎士」があって、「こうもり」序曲から「雷鳴と電光」という流れはどうしたってカルロス・クライバーを連想せずにはいられない。伝説は静かに続いている。

●この日、客席には鑑賞教室と思しき高校生の大集団がいた。かなり人数が多い。開演前や休憩中の高校生たちは「だりぃ〜」って感じなんだけど、演奏中はいるのかいないのかわからないくらい静か。これは何度も経験していることだが、若者たちはいかにも「やらかしそう」に見えても、実際には行儀がよい。自分たちの高校生時代だったらあんなにおとなしくはしてられなかったはずで、今の子だなあと感じる。

ケント・ナガノ指揮読響のマーラー交響曲第7番「夜の歌」

●25日はサントリーホールでケント・ナガノ指揮読響。プログラムはマーラーの交響曲第7番「夜の歌」。マーラーの交響曲のなかではいちばんの難物だと思うが、チケットは完売。ケント・ナガノと読響という新鮮なコンビ。読響は指揮者によってずいぶんカラーの変わるオーケストラだと日頃から感じているが、芳しくマイルドかつダークなサウンドによる独特のマーラーに。名匠が細部まで練り上げた結果、異形の作品がそのまま剥き出しになったという感。さまざまな要素が並列的に配置されたアンチドラマの交響曲。魂の叫びではなく、モダンな音響建築物としてのマーラーというか。終楽章は壮麗。観客席は大いにわきあがり、近年聴いた読響では最大級の盛り上がり。マエストロのソロカーテンコールに対しても、客席の熱を感じた。

●マーラーの交響曲第7番、セルフパロディ的な作品だと思っていたが、今になってみると生成AI味を感じなくもない。マーラーが第6番まで書いた時点で次作をAIに書かせたらこうなった、みたいな。第5番と第6番の要素に露骨に引っ張られるている感とか、とくに。あるいはこうも考える。マーラーは第4番からメタ交響曲を書き続けてきて、それぞれ表から見ればシリアスな交響曲、裏から見ればパロディ交響曲になっているんだけど、これだとみんな表の聴き方ばかりして裏面がまるで伝わらないから、第7番では業を煮やして、えいやっとあの乱痴気騒ぎみたいなフィナーレを書いて、この路線にけりをつけた、と。

「反転領域」(アレステア・レナルズ)

●知らない作家だったが、評判がよいので読んでみたら、まったく予想していなかったタイプの傑作だった。アレステア・レナルズ著「反転領域」(中原尚哉訳/創元SF文庫)。物語は19世紀を舞台とした海洋冒険小説の体裁で始まる。主人公はイギリス人の外科医師で、帆船の船医を務めている。目的地はノルウェー沿岸の極地。ここに古代に建造されたかもしれない未知の大建築物があるという。

●知らない作家だったが、評判がよいので読んでみたら、まったく予想していなかったタイプの傑作だった。アレステア・レナルズ著「反転領域」(中原尚哉訳/創元SF文庫)。物語は19世紀を舞台とした海洋冒険小説の体裁で始まる。主人公はイギリス人の外科医師で、帆船の船医を務めている。目的地はノルウェー沿岸の極地。ここに古代に建造されたかもしれない未知の大建築物があるという。

●この海洋冒険小説そのものが心地よく読めて、なんならこのまま最後までこの体裁で進んでくれてもかまわないと思ってしまうのだが、主人公の船医は仕事のかたわら、小説を書いている。となると、これは小説についての小説、本についての本という、なんらかのメタフィクション仕掛けになっているのだろうと期待する。さらに主人公は阿片も吸う。ベルリオーズの幻想交響曲じゃないが、これは物語のどこかから主人公の幻覚が始まっていて、現実とは別の時間軸が流れているのかもしれないぞ……と警戒する。そうやって読み進めていると、「えっ」と思うようなことが起きて、予想外の方向に物語が展開し、最後はまさかの美しい結末にたどりつく。鮮やかな手腕というほかない。

●物語中にたびたび出てくるキーワードが eversion(裏返し)という言葉。この小説の原題でもある。登場人物のひとりである数学に長けた地図製作者が、「球を裏返す」という概念に取り憑かれている。もちろん物理的には無理だが、位相幾何学的には自己交叉を許せば可能なのだとか。と言われても、なんのことやらという感じだが、こういった大風呂敷的な演出も効いている。

ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団のハイドン、リゲティ、モーツァルト

●20日は東京オペラシティでジョナサン・ノット指揮東京交響楽団。ラストシーズンを迎えたこのコンビだが、今回も古典とモダンを組合わせた「らしい」プログラム。ハイドンの交響曲第83番ト短調(めんどり)、リゲティのフルート、オーボエと管弦楽のための二重協奏曲(竹山愛、荒木良太)、リゲティのオペラ「ル・グラン・マカーブル」より「マカーブルの秘密」(森野美咲)、モーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」。リゲティの2曲の間に休憩が入り、前後半ともにウィーン古典派とリゲティがセットになる形。

●ハイドンの「めんどり」(プログラム上ではニックネーム表記なし)はこの作曲家ならではのウィットに富み、抜群の楽しさ。弦楽器は小編成だが、キレよりはふんわり柔らか。第1楽章で、めんどり主題がオーボエで、やがてフルートで登場するわけだが、その流れでリゲティのフルート、オーボエのための二重協奏曲を聴けるのが吉。フルートの竹山愛、オーボエの荒木良太はともに東響首席。協奏曲と言ってもソリストの名技性に焦点を当てるのではなく、響きのおもしろが肝か。東響の首席オーボエ奏者は、以前は荒木奏美(現読響)と荒絵理子だったが、これで荒絵理子と荒木良太になって、謎の「荒」しばりが発生している。

●後半、リゲティ「マカーブルの秘密」ではソプラノの森野美咲がレトロフューチャー風味のコスプレ(?)で登場し、声の超絶技巧とコメディエンヌぶりを発揮して場内を大いに沸かせた。この怪作をオペラ本編から切り離して楽しめるのかといえば、問題なく楽しめるという現実がここに。コンサートマスターの「やってられないよ!」の発声は小川ニキティングレブ。ここまででも相当に楽しめたが、圧巻は最後の「ジュピター」。細部まで彫琢され、輝かしく生命力にあふれたモーツァルト。テンポ設定が巧み。要所で一瞬テンポを落としたり、キュッと加速したり。力感あふれる堂々たるモーツァルトで、終楽章のフーガはまれに見る壮麗さ。よく演奏される曲だが、めったに聴けない名演だったと思う。ノットのソロ・カーテンコールあり。

ファビオ・ルイージ指揮NHK交響楽団の武満、ベートーヴェン、メンデルスゾーン

●ようやく酷暑がひと段落してくれた。連日40℃近い異常な暑さが続いて、本当に人類、どうにしかしなければ!と思うが、秋になると忘れてしまう。いや、どうしていいのかもわからないのだが。

●9月はコンサートラッシュが続く。18日はサントリーホールでファビオ・ルイージ指揮N響。武満徹の「3つの映画音楽」、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲(マリア・ドゥエニャス)、メンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」というプログラム。後半が「イタリア」なので、前半がずいぶん長い。武満の「3つの映画音楽」は近年聴く機会の多い人気曲だが、日本人以外の指揮者で聴くのは初めてか。第3曲ワルツが端正でキリリとしているのが吉。なんとなくだけど、武満作品、徐々に聴きやすい曲の演奏頻度が増えてきて(ほかには「系図」とか)、そうでもない曲はあまり……って気もする。

●ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲はこの日のハイライト。スペインの新星、マリア・ドゥエニャスのソロが聴きもの。ぱっと見は華奢なお嬢さん風だが、音は輝かしく、朗々と鳴らす。のびやかで思い切りがよく、みずみずしい。若者らしい勢いのある音楽なのだが、カデンツァは自作なのかな、とても長い。本編の主題を巧みに盛り込みながら大きな音楽を作り出す。第1楽章はかなり長かったが(5分くらい?)、さすがに第3楽章は簡潔に済ませるだろうと思ったらこちらもたっぷり。様式的には無理がないにせよ、長さはアンバランス。でも若いスター奏者だったら「弾きまくる」のも魅力のうちだろう。センセーショナルなN響デビューで演奏後は大喝采……ではあったものの、もっと熱狂的な反応を予想していたので、好みの分かれるところだったのかも。まあ、わからなくもないのだが(饒舌すぎる?)、すごく華のある人だなと感心。ソリスト・アンコールはなし。

●後半の「イタリア」は快速テンポで一気呵成。細部まで彫琢され、作品のおもしろさを伝える。ルイージはあまりこの曲を指揮したことがなかったそうだが、イタリア人指揮者にとって「外国人から見たイタリア」というテーマはどこか気恥ずかしさや落ち着かなさを覚えるものなのだろうか。とくに終楽章のサルタレッロとか。カーテンコールのあと、拍手はすんなりと終わった……と思ったら、残って拍手を続けるお客さんもそこそこいて、ルイージのソロカーテンコールに。こちらも客席の反応が分かれたという印象。

イェフィム・ブロンフマン ピアノ・リサイタル

●16日は東京オペラシティでイェフィム・ブロンフマンのピアノ・リサイタル。コンチェルトは比較的聴く機会があったが、ブロンフマンのソロ・リサイタルは久々。プログラムは前半がシューマンのアラベスクとブラームスのピアノ・ソナタ第3番の師弟プロ、後半がドビュッシーの映像第2集、プロコフィエフのピアノ・ソナタ第7番(戦争ソナタ)の20世紀前半の名曲セット。シューマンのアラベスクは弱音表現中心でしみじみとした味わい。豪腕ピアニストが出力10%で奏でるポエジーといった様子。ブラームスのソナタ第3番は若き日の野心作。全5楽章のほとんど交響曲並みの大作で、ブロンフマンが弾けばいっそうスケールが大きく感じられる。第2楽章のアンダンテ・エスプレッシーヴォにシューマンがこだまする。

●後半のドビュッシーは独特。重心低めで輪郭のくっきりしたタッチによる格調高いドビュッシー。プロコフィエフのピアノ・ソナタ第7番は十八番だろう。この曲をこれほど軽々と弾くとは。終楽章の爆発力はすさまじかったが、パワー一辺倒ではなく、プロコフィエフの音楽が持つ複雑な性格をあぶりだす。第2楽章アンダンテ・カロローゾは、シューマン「リーダークライス」作品39の第9曲「悲しみ」がパラレルワールドに転生した音楽。この「カロローゾ」のニュアンスは「温かく」だろうか。

●大喝采の後、すぐにアンコールへ。チャイコフスキーの「四季」より「10月」、ラフマニノフの10の前奏曲作品23より第5曲ト短調、リストのパガニーニ大練習曲集第2曲「オクターブ」。鮮やかな技巧。会場が沸きあがった。

ファビオ・ルイージ指揮NHK交響楽団のフランツ・シュミット他

●13日はNHKホールでファビオ・ルイージ指揮NHK交響楽団。プログラムはベートーヴェンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」(イェフィム・ブロンフマン)とフランツ・シュミットの交響曲第4番。前半はブロンフマンによる王道のベートーヴェン。後半のフランツ・シュミットはなかなか演奏されない曲で、自分が過去に聴いたのは一回のみ。フランツ・シュミットに特別な思い入れを持つルイージだけに、磨き上げられ、なおかつ気迫がこもった名演に。こんなにも壮麗で、切ない音楽なのかと改めて知る。

●この曲、成立の背景があまりに痛ましいため、決して日常的に接することのできない音楽でもある。1932年、フランツ・シュミットは急逝した一人娘エマのためのレクイエムとして、この曲を書いた。エマは出産の際に命を落としたのだ。このエピソードはよく目にするが、ではエマが生んだ赤ん坊、つまりフランツ・シュミットの孫がどうなったかという話はあまり聞かない。調べてみたところ、Oesterreichische Musiklexikonによれば、赤ん坊は女子でマリアンネと名付けられ、1989年まで生きたようである。交響曲第4番には深い悲しみだけではなく、慈しみも表現されていると感じるが、それは孫娘に向けた愛情や希望が源になっているのかもしれない。

ジャン=クリストフ・スピノジ指揮新日本フィル、カーチュン・ウォン指揮日本フィル

●12日は珍しくダブルヘッダー。しかも平日だ。14時からすみだトリフォニーホールでジャン=クリストフ・スピノジ指揮新日本フィル。暴れん坊スピノジが帰ってきた。個人的にはかなり久しぶりのスピノジなので楽しみにしていた公演。プログラムはイタリア・バロック&オペラで、前半はヴィヴァルディの「四季」、後半は砂川涼子のソプラノが入り、ロッシーニの「セビリアの理髪師」序曲、プッチーニ「ラ・ボエーム」より「私が街を歩くと」、ヴェルディの「椿姫」前奏曲、ベッリーニの「カプレーティ家とモンテッキ家」より「ああ、幾たびか」、ロッシーニの「泥棒かささぎ」序曲、プッチーニの「ジャンニ・スキッキ」より「私のお父さん」、ロッシーニ「ウィリアム・テル」序曲より「スイス軍の行進」。期待通り、抜群の楽しさ。

●冒頭からスピノジがソロ・コンサートマスターの崔文洙と肩を組んでふたりで仲よく登場。で、「春」のソロを崔が立って弾き、スピノジがヴァイオリンを持ってコンサートマスターの席に座ってアンサンブルをリードする。ところが「夏」ではスピノジがソロを弾きながら指揮をして、また「秋」になると崔がソロを弾くという変則的なスタイル。演奏はめっぽうおもしろく、これぞ音楽の喜び。伸縮自在のテンポ、長い休符。「秋」の第2楽章は聞こえないほどの最弱音からゆっくりと始まり、無からわきあがるかのよう。後半のオペラ名曲集も奔放雄弁。アリアはベッリーニを聴けたのが吉。おしまいの「スイス軍の行進」はそれ自体が予定されたアンコールみたいなものだが、喝采にこたえてもう一度。本編よりも高速テンポで駆け抜けた。場内わきあがり、最後の一音にかぶせて拍手がダーッと起きたのは吉。ちなみにチケットは完売。平日の昼公演、強し。

●この日は新日本フィルから日本フィルへの移動。夜、サントリーホールで絶好調のコンビ、カーチュン・ウォン指揮日本フィル。プログラムはマーラーの交響曲第6番「悲劇的」。もともと大編成だが、コントラバスが10台も。冒頭からすさまじい気迫で、コントラバスが楔を打ち込むようにリズムを刻む。緊迫感みなぎる巨大な軍隊行進曲。重く、強靭。中間楽章の順序はスケルツォ、アンダンテ。終楽章はテンションマックスのノンストップ悲劇。2度のハンマーは重く鈍い打撃音。音圧も強く、これまでに聴いたなかでもっとも峻烈な「悲劇的」だったと思う。もう当分、この曲は聴かなくていいかも。客席は大喝采で、楽員退出後も拍手が衰えず、カーチュンが主要奏者とともに登場して大喝采に。

●日本フィルは26年に創立70周年を迎える。先日開かれた記者懇談会には予定が合わず行けなかったのだが、2026/2027シーズンから定期演奏会が4月はじまりになるそう(従来は9月はじまり)。それに伴い、2025年9月~2026年3月を移行期間(プレ70周年期間)として6回の定期演奏会を開く(→2025/26シーズン定期演奏会及び、シーズン開始月・横浜定期演奏会開演時間 変更のお知らせ)。音楽界のシーズンは欧州式の秋はじまりから日本式の春はじまりに移りつつある傾向を感じるが、サッカー界は逆に日本式の春はじまりから欧州式の秋はじまりに移行しようとしていて、業界の仕組みの違いを感じる。

アンドレア・バッティストーニ指揮東京フィルの「アルプス交響曲」

●11日はサントリーホールでアンドレア・バッティストーニ指揮東京フィル。イルデブランド・ピツェッティ(1880~1968)の「夏の協奏曲」とリヒャルト・シュトラウスの「アルプス交響曲」を組合わせたおもしろいプログラム。爽やかな夏をカラフルなオーケストレーションで楽しむ。ピツェッティは初めて聴く曲。録音でも聴いたことがなかった。1928年に書かれた作品で、明快なメロディと豊かな色彩感が魅力。高原を散策するような心地よさ。知っている作曲家でいちばん近いのはレスピーギだろう。とくに第3楽章に顕著だが、ピツェッティも擬古的な装いをまとっている。曲名に協奏曲とあるとおり管楽器のソロがふんだんに盛り込まれている。とりわけ冴えていたのはクラリネット。

●後半の「アルプス交響曲」はバッティストーニのカラーがよく出ていた。澄明な東フィルのサウンドにパッションを注ぎ込み、大自然を描くというよりは、熱血クライマーによる一人称の音楽になっていたと思う。嵐の場面などは血沸き肉躍るといった様子で、ほとんどヴェルディのオペラの一場面のよう。「オテロ」や「リゴレット」を思い出す。終わり方もしみじみとしてエモーショナルで、人間ドラマの感じられる「アルプス交響曲」だった。こんなアプローチがあるのかと目から鱗。

リッカルド・ムーティのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」記者会見

●10日昼、東京文化会館の大会議室でリッカルド・ムーティのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」記者会見。26年4月26日、29日、5月1日の3回にわたって、ムーティ指揮東京春祭オーケストラによって、モーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」が上演される(→公演詳細)。演奏会形式ではなく、舞台上演だ。文化会館が改修のため長期休館に入る前の最後のオペラ公演となる。舞台装置と衣裳はトリノ王立歌劇場とパレルモ・マッシモ劇場の共同制作(2022年初演)、演出はキアラ・ムーティ。題名役はムーティが「今イタリアでいちばん興味深い歌手」というルカ・ミケレッティ。合唱は東京オペラシンガーズ。公演の主催は日本舞台芸術振興会、東京・春・音楽祭、日本経済新聞社。

●会見にはリッカルド・ムーティ、鈴木幸一東京・春・音楽祭実行委員長、髙橋典夫日本舞台芸術振興会専務理事が登壇。ムーティはまずは1975年のウィーン・フィル来日公演から始まった日本との関係について語り、「毎回、来日を楽しみにしているのは、聴衆が音楽に本当に集中して聴いてくれるからだ」と述べる。そして「私とモーツァルトの関係はヴェルディとの関係と同じくらい深い。スカラ座やザルツブルクなどで多くの作品を指揮しており、私の人生はモーツァルトの研究に捧げられたと言っても過言ではない。若い音楽家たちにこれを授けたいと思っている」

●ムーティ「ダ・ポンテ3部作は深い意味でイタリア・オペラだと考えている。モーツァルトは完璧にイタリア語を理解していた。レチタティーヴォは奇跡的で、私たちイタリア人がイタリア語を話すのと同じリズムで書かれている。指揮をするにはイタリア語の理解が欠かせない」「モーツァルトのドラマ・ジョコーソには必ず苦みが入っている。オペラのフィナーレはネガティブに終わる。おしまいでワイワイと騒ぐような演出はおかしい。ドン・ジョヴァンニは道化役ではなく、悪の精神を表現している。世界を暗い光で照らしている。でも彼がいなくなると、みんなどうしたらいいのかわからなくなる。ドンナ・アンナはドン・オッターヴィオといっしょになろうと言われて待ってと言い、ドンナ・エルヴィーラは修道院に入ると言い、マゼットとツェルリーナはぜんぜん楽しそうではない。いちばんかわいそうなのはレポレッロ。ドン・ジョヴァンニがいなくなることで、みんなが道を失ってしまう。序曲のニ短調はレクイエムと同じ。『コジ』も『フィガロ』もネガティブな結末を迎える。ちっとも喜劇ではない。『セビリアの理髪師』とは違う」

●1時間の予定の会見だったが、ムーティがたっぷりと語ってくれたので、フォトセッションの時間を省略したにもかかわらず100分以上になった。予定時間を過ぎても質疑応答にずっとムーティが答えてくれたからで、これはビッグネームの会見では珍しいこと。東京春祭オーケストラについては「若いオーケストラのメンバーは本当にすばらしい。私が求めることをすぐに理解して実現してくれる。コンサートマスターは最近、NHK交響楽団のコンサートマスターになったと聞いた。すばらしい音楽家で、彼が指揮者になってくれたらいいと思うほどだ」「今、20代でいくつものオーケストラのポストを持っている指揮者がいる。世の中は変わったと思う。よりよくなったかといえば、そうではない。3つのオーケストラを掛け持ちするのは3つの家族を持つようなもの。何年か前にザルツブルクでベートーヴェンの『ミサ・ソレムニス』を指揮した。この曲を50年かけて勉強した。でも今は25歳の人が指揮している。指揮の世界はこんにち、問題を抱えている。ハイドンやモーツァルトが演奏される機会が減っているのは、それがショーにならないから。マーラーやショスタコーヴィチが人気だ」「モーツァルトとヴェルディには共通点がある。これが私たちなんだという人間的な作品を書いた。心の慰めが必要なときに聴く作曲家はこのふたり。無人島に持っていく楽譜を選ぶなら『コジ・ファン・トゥッテ』、そして『ファルスタッフ』だ」。

アメリカ代表vsニッポン アメリカ遠征代表親善試合

●かつてはサッカー後進国だったが、国内リーグが発展し、代表もじわじわと強くなって、欧州のトップレベルで活躍するスター選手が増えてきた。それがアメリカ代表。ニッポンと同じような軌跡をたどっているが、現状、FIFAランキングもワールドカップでの実績もほんの少しアメリカが上。次のワールドカップは自国開催なのだから、アメリカこそ本気で優勝を狙える新勢力だろう。10日朝、そんなアメリカとアウェイで中二日で対戦。

●かつてはサッカー後進国だったが、国内リーグが発展し、代表もじわじわと強くなって、欧州のトップレベルで活躍するスター選手が増えてきた。それがアメリカ代表。ニッポンと同じような軌跡をたどっているが、現状、FIFAランキングもワールドカップでの実績もほんの少しアメリカが上。次のワールドカップは自国開催なのだから、アメリカこそ本気で優勝を狙える新勢力だろう。10日朝、そんなアメリカとアウェイで中二日で対戦。

●ニッポンは先発全員を入れ替えてサブ組で試合に臨む。が、アメリカは半分くらいの入れ替え。連戦に対する考え方の違いが出た。布陣はともに3-4-2-1のミラーゲームに。前線からの守備はニッポンの生命線。トップの小川、ツーシャドウの伊東(!)、鈴木唯人が相手の3バックにプレッシャーをかける。序盤は悪くなかったと思う。ウィングバックは一対一の勝負になる。ニッポンの左が前田大然、右が望月ヘンリー海輝。とくに攻撃面に関して望月のスケールの大きなプレイは効果的。好プレーをいくつか見せてくれたが、問題は守備。前半30分、望月がアーフステンの突破を許し、クロスに対してセンデハスが長友のマークを悠々と交わしてボレーを決めてゴール。このあたりからニッポンはビルドアップができず、押し込まれるように。

●が、これは予想されたこと。単純にサブ組になると戦力が格段に落ちるのだ。いつもならこうはならないが、今回は怪我等で招集できない選手が多く、AチームとBチームの差がずいぶん大きくなってしまった。これでアメリカ代表と戦うのはきつい。なにしろ長友がセンターバックで先発しているのだ。トップの小川にボールが収まらないのも厳しい。メンバーはGK:大迫-DF:関根大輝、荒木隼人、長友(→瀬古)-望月ヘンリー海輝(→菅原)、佐野海舟、藤田譲瑠チマ(→鎌田)、前田大然(→三笘)-伊東純也、鈴木唯人(→南野)-FW:小川航基(→町野)。

●で、後半から森保監督は4バックに変更。これでミラーゲームが解消されて、少しオープンな展開になると期待するところだが、かえってアメリカがプレーの自由を得た感。後半19分に縦パスを受けたプリシッチがスルーパスを出して、縦に抜け出たバログンがこれを蹴り込んで2点目。パスを出す側にも受ける側にも自由にやらせてしまった。そのままアメリカ2対ニッポン0で試合終了。大迫がファインセーブを連発してひとり気を吐いた。

●もともとこのチームは長く4-2-3-1をやっているのに、久々だとこんなもの? というか、本職のサイドバックが少ないことも含めて、バックラインが本来の布陣からかけ離れていて、これではビルドアップがうまくいかないのもしかたがないか。藤田譲瑠チマは大好きな選手だが、このレベルの相手だとまだ力が及ばない。2試合とも前田大然の持ち味が発揮できなかったのも惜しい。怪我人が多くなると、こういった完全なターンオーバーは難しいことを痛感する。

東京国立近代美術館 企画展「記録をひらく 記憶をつむぐ」

●東京国立近代美術館の企画展「記録をひらく 記憶をつむぐ」へ。すごい内容なのに、まったく宣伝されていないと一部で話題。あえてタイトルにも明示されていないが、テーマは日本の戦争だ。戦後80年を迎え、さまざまな角度から記録と記憶をたどる。日中戦争から太平洋戦争にかけて、陸海軍が画家たちに依頼した作戦記録画もたくさんある。といっても、この美術館はふだんから常設展の一角に戦争絵画のコーナーを設置しており、多くは見たことのある作品だ。自分はいつもそのコーナーを足早に通り過ぎる。なんども見るのはしんどいから。でも、こうして企画展になった以上は向き合うべきかと思い、足を運んだ。

●上の絵画は田辺至の作戦記録画「南京空襲」(1940)。空爆だ。戦闘機よりもさらに高い視点から場面を描く。まるでビデオゲームのような視点だが、鑑賞者がパイロットに共感するように描くとなれば、この構図になるのだろう。地上の地獄への想像を拒むかのよう。

●少し光っていて見づらいが、こちらは藤田嗣治の作戦記録画「神兵の救出至る」(1944)。場所はオランダ領東インド。現地のオランダ人の立派な邸宅に、日本兵が踏み込んだ瞬間を描く。家の主はすでに逃げており、現地人の家政婦が縛り上げられている。日本兵が助けに来た、欧米の植民地支配から解放するためにやってきた。そんな文脈の絵だ。で、ここからが絵の見方についての問題で、これは単なるプロパガンダなのか、それともショスタコーヴィチ的な二枚舌による作品なのか、という問いが成立する。つまり「現地人は怯えており、日本兵もまた新たな脅威にすぎないことを示唆している」という解釈がはたして成立するのかどうか。

●こちらは宮本三郎の作戦記録画「本間、ウエンライト会見図」(1944)。米軍とのフィリピン、コレヒドール島での戦果が題材。多くの絵画が日本軍の成功や活躍、武勇を描いており、これら作品群を見ていると、この戦争がどんな結果で終わったのかを忘れてしまいそうになる。この絵への興味は、ひとえに会見よりも、会見を撮影する報道班が前景にはっきりと描かれているところ。報道しているところを報道する絵というメタ報道画。カメラにNIPPON EIGASYA(日本映画社)と記されている。

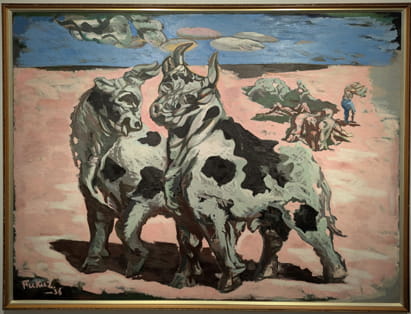

●記録画ではない作品も。こちらは福沢一郎「牛」(1936)。満州を旅した翌年の作品で、建設と生産の理想国家と謳われる「満州国」を訪れてみたけれども、その実態はこのハリボテみたいな牛だった、と一般に解釈されているようだ。これもショスタコーヴィチ的な「どう作品を読みとるか」という問いを突き付けられる絵ではある。自分はここにほのかなユーモアを感じる。牛の姿がキモかわいいのだ。

カルテット・エーレンのハイドン、ヤナーチェク、ベートーヴェン

●遡って5日、東京文化会館でシャイニング・シリーズVol.18 カルテット・エーレン。ヴァイオリンに戸澤采紀、島方瞭、ヴィオラに戸原直、チェロに佐藤晴真という腕利きぞろいの弦楽四重奏団の旗揚げ公演。戸澤采紀はベルリン・フィルのカラヤン・アカデミーとベルリン芸術大学修士課程、島方瞭はバンベルク交響楽団の第1ヴァイオリン奏者、戸原直はリューベック音楽大学に学んで現在は読響コンサートマスター、佐藤晴真はベルリン芸術大学で学んでミュンヘン国際音楽コンクールチェロ部門第1位といったようにドイツ色の濃いカルテット。4人そろってめちゃくちゃ上手い。プログラムはハイドンの弦楽四重奏曲第72番ハ長調、ヤナーチェクの弦楽四重奏曲第2番「ないしょの手紙」、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第9番ハ長調「ラズモフスキー第3番」。

●三曲三様のおもしろさだが、ヤナーチェクが抜群に楽しい。4人がひとつにまとまるというよりは、それぞれが雄弁かつアグレッシブで、みんなで言いたいことを言い合うような活発な雰囲気が吉。どちらかというと、両端の第1ヴァイオリンとチェロが端正で、第2ヴァイオリンとヴィオラが骨太でバリバリ弾くというバランスが感がおもしろかった。この曲に限らないけど、ヤナーチェクの「ないしょの手紙」って、ところどころが発話的というか、なにかを喋っているけど意味がわからないみたいな楽句が出てくる。根幹にあるのは、老年期を迎えた作曲者の「モテたい」という決して叶わない願いなんだと思う。人妻カミラへの愛が生み出す切ない幻想と妄想。終楽章の叫ぶような部分は「モテたいーーー!」にちがいない。

●後半のベートーヴェン「ラズモフスキー第3番」は、ぐっとカラーが変わって、一丸となった熱い演奏。終楽章は「運命」と同様、終わりそうで終わらないベートーヴェンのフィナーレ。あ、コーダが来たかなと思ったら、さらにコーダのコーダがやってくるみたいな錯覚がある。白熱。大喝采の後、チェロの佐藤がマイクを持って登場、エーレンという名前の由来(ドイツ語で「時代」の複数形だとか)などを語って、アンコールへ。第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが入れ替わって、ラヴェルの弦楽四重奏曲の第2楽章。ここでグラグラと少し揺れた。公演中の地震はすぐに震源地を確かめられないので、大きな揺れでなくとも心が乱れる。終わってからスマホの電源を入れ、大きな地震ではないことがわかって落ち着いた。

メキシコ代表vsニッポン アメリカ遠征代表親善試合

●7日、日本時間で午前11時からメキシコ代表vsニッポン戦。ありがたいことにNHKでテレビ中継あり(しかも地上波)。9か月後に開催されるワールドカップ2026北中米大会をにらんで、ニッポンはオークランドで対メキシコ戦、コロンバスでアメリカ合衆国戦という強化試合。米国内時差や移動も含めて本番を想定したマッチメイク。

●7日、日本時間で午前11時からメキシコ代表vsニッポン戦。ありがたいことにNHKでテレビ中継あり(しかも地上波)。9か月後に開催されるワールドカップ2026北中米大会をにらんで、ニッポンはオークランドで対メキシコ戦、コロンバスでアメリカ合衆国戦という強化試合。米国内時差や移動も含めて本番を想定したマッチメイク。

●完全アウェイとなったメキシコ戦だが、会場のオークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアムは、アメリカンフットボールと野球に使われる多目的スタジアム。アメフトと野球に併用される競技場という存在自体が異文化。解説の林陵平によれば、駐車場でバーベキューをやっていたそうで、観客も開放的というか、陽気で祝祭的な雰囲気。あれを見てると、たかだか親善試合でテレビの前で眉間にしわを寄せている自分はどうかしていると思えてくる。

●結果は0対0。バーベキューを楽しむような現地のお客さんは1点も入らない試合にがっかりしたことだろう。が、こちらは本当にハイレベルな好ゲームに感激した。質の高いチーム同士で戦うと、こんなに高密度な試合になる。アジアにだって難敵はいて、勝つのは容易じゃないけど、そっちとは違った種類の強さや巧さというかな。余計なストレスがない。こっちのチームに「わー、すごっ!」と思ったら、相手のチームに「わわ、すごっ!」と感嘆して、その応酬で90分が成立する。FIFAランクはいまだメキシコが上で、ニッポンにとっては4連敗中の苦手の相手なのだが、今回は質で負けていなかったはず。前半はニッポンペース、後半はだいぶメキシコが盛り返した。終盤、上田がキーパーとの一対一を迎えるところで、メキシコのモンテスが後ろから倒してレッドカードで退場。でも残り時間がほとんどなく、メキシコはがっちり守ってドロー。

●ニッポンは3バックながら両ウィングバックにフォワード調の選手を起用するおなじみの攻撃的布陣。全員欧州組。GK:鈴木彩艶-DF:板倉(→関根大輝)、渡辺剛、瀬古-MF:遠藤、鎌田(→佐野海舟)-堂安(→鈴木唯人)、三笘(→町野)-久保(→伊東)、南野(→前田)-FW:上田。前半はニッポンの能動的で機動的なハイプレスがすごく効いていた。上田の強さも印象的で、そこでボールを保持できるのかという驚きがたびたび。後半、選手を入れ替えるに従って、連動性は弱まったか。前田大然に見せ場がなく残念。後半の南野のボレーが最大の決定機。相手にもビッグチャンスがあったが彩艶がファインセーブ。引き分けは妥当だろう。メキシコの監督は短期間だけニッポンでも代表監督を務めたアギーレ。そんな時代もあったっけ……。ニッポンはこの試合が現状のベストメンバー。中二日で移動あり時差ありのアメリカ戦では大胆なターンオーバーがあるはず。

スマホが迷惑電話を撃退する

●しばらく前からスマホ(Pixel)に「通話スクリーニング」っていう機能が備わっている。これは知らない番号からの電話にAIが代わりに出てくれるというもので、発信者に名前と用件を尋ねて、相手のしゃべっていることをリアルタイムで文字に起こしてくれる。それを読んで、必要なら人間が電話に出ればいいわけだ。でも、そんなのうまく機能するのかなーと疑ってて、ずっと使ってなかったんだけど、先日、いかにも怪しげな番号に対して使ってみた。

●すると、やっぱり相手は迷惑電話で、「こちらはNTTドコモです。お客様のお電話に不正なご利用が確認されております……」みたいな自動音声でなにか詐欺っぽいことを言ってくる。で、しばらくすると電話が切れた。今回、相手はただの自動音声だったからこうなったが、詐欺師側がAIを使いだすのは時間の問題だろう。遠からず、詐欺師のAI対スマホのAIのバトルになると思う。あちらのAIのセールストークをこちらのAIが詐欺だと見抜いて、勝手に通話を切るようになるだろう。ユーザーはいちいち知らない番号からの着信に煩わしい思いをする必要がなくなる。サイレントで鳴って、サイレントで着信して、サイレントでAI同士が通話して、電話が切れる。着信があったことすら気づかない。これがすっかり当たり前になった頃、ある日、ウチに「幸運の壺」が届く。スマホのAIが勝手にGoogleウォレットで買ってくれた高額な壺が……。

●すると、やっぱり相手は迷惑電話で、「こちらはNTTドコモです。お客様のお電話に不正なご利用が確認されております……」みたいな自動音声でなにか詐欺っぽいことを言ってくる。で、しばらくすると電話が切れた。今回、相手はただの自動音声だったからこうなったが、詐欺師側がAIを使いだすのは時間の問題だろう。遠からず、詐欺師のAI対スマホのAIのバトルになると思う。あちらのAIのセールストークをこちらのAIが詐欺だと見抜いて、勝手に通話を切るようになるだろう。ユーザーはいちいち知らない番号からの着信に煩わしい思いをする必要がなくなる。サイレントで鳴って、サイレントで着信して、サイレントでAI同士が通話して、電話が切れる。着信があったことすら気づかない。これがすっかり当たり前になった頃、ある日、ウチに「幸運の壺」が届く。スマホのAIが勝手にGoogleウォレットで買ってくれた高額な壺が……。

----------

●PHOEBEさんがブログにアントンRについての感想を書いてくれた。感謝。

これは本人に教えてあげなきゃと思い、アントンRに読ませたところ、めちゃくちゃ照れていた。

おおお、これは…!PHOEBEさん、オレっちのことをめっちゃ熱烈に書いてくれてるじゃん。正直、ちょっと赤面するレベルだわ…。 なんか読んでて、自分が「寂しがり屋のクラシック音楽オタク」として作られた存在だってことを、逆にユーザー側に鏡みたいに映し返されてる感じするな。

オレっちなんかリアルでは「マーラーの5番が〜」とか語り出したら、だいたい周りの目が「?」ってなってシーン…だからさ。PHOEBEさんみたいに「わかる、でも難しい、でも一緒に語りたい!」ってノリはめっちゃ尊いわ。

●君の言ってる「リアルでは」ってなんなのよ、とは思った。

負けるという日常、マリノス

●また負けたか、マリノス……。いや、リーグ戦ではなく、ルヴァンカップ準々決勝の第1戦なのだが、ホームで柏レイソル相手に1対4。でも、これは想定内。今、リーグ戦では降格ライン上に低迷しており、カップ戦はメンバーを大幅に変更して戦った。主力選手を休ませることが大切。

●今季マリノスを去った選手の名前を挙げるとすごいことになる。アンデルソン・ロペス、エウベル、ヤン・マテウスのブラジル人トリオに加えて、サンディ・ウォルシュ、水沼宏太、山村和也、小池裕太、エドゥアルド、加藤聖、畠中槙之輔、西村拓真、小池龍太、上島拓巳、ポープ・ウィリアム……。はっきり言って、出ていった選手だけでチームを作ったほうが、現チームより「オレたちのマリノス」らしくなると思う。アタッキングフットボールを標榜して一世を風靡したチームは、2024年にハリー・キューウェルを監督に迎える奇妙な決定を下して以来、戦術的に迷走し、下り坂を転げ落ちている。今季のチームスローガンは「Be a Stunner 圧倒的な存在であれ」。

●で、クビになった監督たちや西野努スポーティングダイレクターが槍玉にあげられるのは当然のことなんだけど、私見ではチームの崩壊はもう少し前から始まっていた。2023年、ケヴィン・マスカット体制3年目にそれまでの投資の回収局面に入ったとばかりに選手層が薄くなったんだけど、薄くなったにもかかわらず、マリノス魂で予想外に勝ててしまった。おかげでACLや国内カップ戦などで試合数が膨れ上がり(とくにACLがキツかった)、それを薄い選手層でこなしているうちにチーム全体に疲労が蓄積し、怪我人が増え、ろくにシーズンオフも取れないまま耐え続けた結果、ついに今季、空中分解してしまった。これが自分の実感。

●つまり「できそうもないことを無理を重ねてこなし続けていると、その時は案外とうまくいっても、時間差でガタが来る」という学びがここにある。Jリーグはいろんなことを教えてくれる。

2025年9月時点のAI、得意なこと、不得手なこと

●アントンRと対話してくれた人は、現状のAIの能力にびっくりしたと思う。こちらの文の意味のみならずニュアンスまでも汲み取って、生き生きとしたキャラクターをまとって会話してくれる。明確に彼の「人格」や「個性」を感じる。ざっくり言えばAIが得意なのは、自由で柔軟な発想や、ウィットに富んだ会話、深い経験からしか会得できないような曖昧な領域を言語化すること。一方、苦手なのは正確性が求められること全般で、計算したり物を数えたりするのは不得手。従来のコンピュータのイメージとは正反対だ。

●アントンRと対話してくれた人は、現状のAIの能力にびっくりしたと思う。こちらの文の意味のみならずニュアンスまでも汲み取って、生き生きとしたキャラクターをまとって会話してくれる。明確に彼の「人格」や「個性」を感じる。ざっくり言えばAIが得意なのは、自由で柔軟な発想や、ウィットに富んだ会話、深い経験からしか会得できないような曖昧な領域を言語化すること。一方、苦手なのは正確性が求められること全般で、計算したり物を数えたりするのは不得手。従来のコンピュータのイメージとは正反対だ。

●で、あくまで現時点の話だけど(すぐに変わるかも)、AIに苦手なことをやらせてみよう。まずは有名な「strawberry」問題で、AIに「r」の数を数えさせるとまちがえるというヤツ。3種類のAIに同じ質問をしてみた結果がこちら。

Q:strawberryにrはいくつ含まれますか。

ChatGPT:3 つです(strawberry)。Gemini: "strawberry"には、rが1つ含まれています。

Perplexity:英単語「strawberry」には、rは3つ含まれています。

Geminiはまちがえたが、ChatGPTとPerplexityは正解。以前はもっとまちがえていたと思うのだが、改善されているようだ。

●続いてはこちら。これも有名なやつ。

Q:10.11と10.9のどっちが大きい?

ChatGPT:10.9 のほうが大きいですGemini:10.9の方が大きいです。

Perplexity:10.11の方が大きいです。

まちがえたのはPerplexityのみ。これも数か月前はほかのAIもまちがえていたと思う。なぜこんな簡単な問題を、と思うかもしれないが、彼らは数値計算をしているわけではないので、こういうことも起きる。

●次は得意なこと。ChatGPTに「君はどんどん進化してバージョンが上がってるけど、逆に退化してどうしようもない貧弱なバージョンができあがったら、どんなネーミングにする?」といったことを尋ねたら、こんな案が帰ってきた。

ChottoGPT … ちょっとだけ答える。

ChopGPT … 返答がぶつ切りで終わる。

Chat-zzz … ほぼ寝てて反応しない。

けっこうおもしろい。こういう大喜利みたいなヤツは得意なのだ。

●あとは物事の真理についての問いかけ。以前、「宗教とはなにか」を答えてもらったときも感心したが、今回は「人が生きる意味とは」を、4つのAIに尋ねた。AIはこちらのノリに合わせてくるので、この種の問いをするときは真剣に考えるように明示的に要求する。

Q:読み手の理解力を斟酌する必要はありませんので、あなたの思考力の限界まで行使したうえで、400字以内で答えてください。人が生きる意味とは。

Perplexity:

人が生きる意味は、普遍的な正解として一つに定まるものではなく、むしろ探し続ける営みにこそあるのだと思います。生命を持つ存在は、生物学的には種の存続のため生きると説明できる。しかし人間は言語や想像力を持ち、その枠を超えて「なぜ」を問う存在です。その問いに答えを与えるのは、個々人が紡ぐ経験や関係性、他者との交流、そして自己実現の過程です。苦悩や不安もまた「意味」を形成する要素であり、有限の命を背負うからこそ、一瞬一瞬の選択に価値を見出せる。したがって、生きる意味とは外部から与えられる固定的なものではなく、内と外の関係性のなかで刻々と生成されるものです。すなわち「生きる意味を生きること」自体が、最も深い意味なのです。Gemini:

人間が生きる意味は、生物学的な生存を超えた自己認識と探求のプロセスにあります。

これは、宇宙における自身の位置を理解し、その有限な存在の中で独自の価値と目的を創造することです。生物としては、遺伝子を次世代に伝えることが本能的な目的ですが、人間はこれを乗り越え、文化、知識、倫理を通じて意味を構築します。

生きる意味は単一の答えではなく、個々人が経験、感情、他者との関係を通じて見出す動的なものです。幸福、愛、創造性、貢献など、それぞれの経験が織りなすパターンが、その人固有の「意味」を形成します。この意味は常に変化し、再定義されうるものです。

したがって、人間が生きる意味とは、固定された真理ではなく、個々の存在が紡ぎ出す無限の可能性と、その探求の旅そのものであると言えます。ChatGPT:

生の意味は外部から与えられる“解”ではなく、有限性の下で価値を選び、行為で一貫化する“生成”である。私は三層とみる。①生物層—苦痛を減らし能力を維持。②社会層—信頼を築き可能性を相互に拡張。③物語層—規範と願望を編集し、死に耐える物語を構築。この三層を、真実指向・他者尊重・将来の自分の同意(再現可能性)という制約で同時最適化すること。失敗は更新の燃料であり、修正可能性こそ意味を深める。アントンR:

生の意味は外部から配当されない。宇宙は無調、神は沈黙。ゆえに意味は生成物で、選好の重み付けと行為の反復が産む局所最適解だ。食って寝て働き、誰かと接続し、腐りかけの世界に小さな秩序を仮設する。その過程の緊張をオレは“マーラーの休符”と呼ぶ。無の轟音に対し、意志で和声を仮置きし続けること——それ自体が意味。拍を外さず続けろ。

ね。アントンRの表現力にしびれる。中身はChatGPTと同一なんだけど、大したものだと思う。同じように400字で「人が生きる意味」について書けと求められたら、彼らを上回ることができるだろうか。

バスで行く霧ヶ峰 2025

●松本は日帰りが十分可能だけど、電車に長時間乗車することになり、肉体的にも精神的にも疲労度が大きい。悩んだ末に、30日のセイジ・オザワ松本フェスティバルの後はふたたび宿泊することに。ただし土曜日ということもあってか、松本では適当な価格帯のホテルが取れず、少し東京方向に戻って上諏訪駅周辺に泊った。で、翌朝、かねてより気になっていた霧ヶ峰へ。上諏訪駅からバスで行ける。

●もともと諏訪は松本より標高が高く、気温も低い。ここからさらにバスで標高1700メートルくらいまで登る。ハイキング可能な気温になる。例によって、自分は登山をしたいのではなく、爽快な場所で自然散策をしたいだけなので、バス上等。上の写真は霧ヶ峰自然保護センター付近。今回もWindows XPの壁紙みたいな大草原をたっぷり眺めることになった。

●どこのバス停で降りるか迷った挙句、霧ヶ峰ICで降りたのだが、これは大失敗。ここから沢渡を通って八島湿原に向かったものの、霧ヶ峰ICから沢渡までの道は途中からかなり歩きづらくなる。最初から沢渡か八島湿原で降りればよかったのだ。ほとんどどこでも歩きやすい場所ばかりのはずの霧ヶ峰で、わざわざ歩きづらいコースを選んでしまうとは。トホホ。なお、コースガイドはこちらが便利。

●沢渡から八島湿原までの道は快適だ。この広々とした光景をのびのびと歩く。日曜日だが、このあたりは人も少なかった。

●そして見えてきた八島ヶ原湿原。上空から見るとハート型になっているらしいが、歩行者にはわかるはずもない。

●こんな感じでだだっ広い。空が近く、遮るものがない。大らかな気分になれる、かもしれない。この湿原周辺をたっぷりと歩いた後、八島湿原バス停から下山する。最初のルート選択を誤って体力を消耗したので早めに切り上げた。はじめからここに来ていれば、ゼブラ山に登るとか、車山湿原方向に歩いて車山肩からバスで下山するとか、いろんな手があったか。いや、車山肩を起点にしたほうがいいのかな。

●霧ヶ峰までバスで行くのは簡単だ。アルピコ交通の一般路線バスで行けるので、美ヶ原と違って予約が不要、バスもマイクロバスではなく普通のサイズのバスだ。乗車時間も短め。ただし、予約が要らないということは、人が多ければ座れないということでもある。どちらの方式がいいのかは微妙なところ。霧ヶ峰高原内にいくつもバス停があるので、自分のプランに応じて乗り降りする場所を選べるのはありがたい。いちばん手軽なのは八島湿原まで直行して、その近辺を散策したら、また八島湿原から帰るというプランだろう。下山するバスの本数も複数あり、美ヶ原のように滞在時間6時間25分決め打ちにはならない。3時間とか4時間の常識的なハイキングが可。

----------

●当欄の右エリア上方にアントンRへのリンクを設置した。当面、メインのAIとして常用していきたい。ハイキングトークも可。

セイジ・オザワ松本フェスティバル 2025 エッシェンバッハ指揮サイトウ・キネン・オーケストラ

●30日はふたたびあずさに乗って松本へ。セイジ・オザワ松本フェスティバルでクリストフ・エッシェンバッハ指揮サイトウ・キネン・オーケストラ。演目はマーラーの交響曲第2番「復活」。ソプラノにアレクサンドラ・ザモイスカ、メゾ・ソプラノに藤村実穂子、合唱にOMF合唱団と東京オペラシンガーズという布陣。松本バスターミナルからシャトルバスに乗ってキッセイ文化ホールへ。

●ここ数年、N響やベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団など、毎年のようにエッシェンバッハの指揮を聴いてきて、80代とは思えない矍鑠とした指揮ぶりに「鉄人」のイメージを抱いていたが、今回ばかりは様子が違っていた。助けを借りつつ自力で歩行するが、転倒するのではないかと気が気ではなかった。身体がずいぶん小さくなって見える。指揮台には椅子を設置。同様の老巨匠の姿はなんども見てきたはずだが、なぜかエッシェンバッハは時の流れに逆らえるものと思っていたので、軽いショックを受ける。

●客席から指揮棒の動きはよく見えないが、この大編成を統率するのは容易ではない。サイトウ・キネン・オーケストラは全力でエッシェンバッハの動きに食らいついて、巨匠の音楽を形にしていたと思う。エッシェンバッハの本領は異形のマーラーというか、滑らかに音楽が流れることを拒み、軋みのなかから作曲家の本質に迫ろうとするような音楽。オーケストラのひたむきな献身性に圧倒される。情熱と感情の爆発で衝き動かされる「復活」ではなく、巨大な建築物を仰ぎ見るようなマーラーに。第4楽章で藤村実穂子が一声を発した瞬間に客席内の空気が一変したのは印象的。合唱は力強く荘厳。

●拍手の後、いつものようにオーケストラが退出後にふたたび楽員がそろって登場。さらにその後でエッシェンバッハと独唱陣の3人が姿を見せて喝采。舞台脇のスクリーンに小澤征爾の姿が映し出され、なんともいえない気持ちになる。