●音楽書の話題をいくつか。先日、ラ・フォル・ジュルネTOKYOの会場で広瀬大介さん、飯田有抄さんにたまたま会ったら、おふたりとも近著を持参していて「どうぞ」と渡してくれたのだ。えっ、いいんですか……っていうか、そんなうまい具合に持ち歩いているもの? 何冊もカバンに忍ばせてあったりするのだろうか。

●「世界史×音楽史 知っておきたい! 近代ヨーロッパ史とクラシック音楽」(広瀬大介著/音楽之友社)は、音楽の歴史を世界史の流れのなかでとらえ直す一冊。書名に近代ヨーロッパ史とあるように、第1章「啓蒙主義時代」から始まって、第9章「二つの世界大戦と作曲家」で終わる。で、最初から読んでもよかったんだけど、気になったので、まず最後の章を読んだ。ショスタコーヴィチとかブリテンとかバーンスタインの話を読みたかったので。バーンスタインは「キャンディード」がとりあげられていて、これが本書のおしまい。その後、第1章「啓蒙主義時代」に戻って読みはじめたら、ヴォルテールの「カンディード」の話が出てきて、「あっ、この本って最初と最後がつながるんだ」と先に気づいた(堂々とネタバレ)。

●「世界史×音楽史 知っておきたい! 近代ヨーロッパ史とクラシック音楽」(広瀬大介著/音楽之友社)は、音楽の歴史を世界史の流れのなかでとらえ直す一冊。書名に近代ヨーロッパ史とあるように、第1章「啓蒙主義時代」から始まって、第9章「二つの世界大戦と作曲家」で終わる。で、最初から読んでもよかったんだけど、気になったので、まず最後の章を読んだ。ショスタコーヴィチとかブリテンとかバーンスタインの話を読みたかったので。バーンスタインは「キャンディード」がとりあげられていて、これが本書のおしまい。その後、第1章「啓蒙主義時代」に戻って読みはじめたら、ヴォルテールの「カンディード」の話が出てきて、「あっ、この本って最初と最後がつながるんだ」と先に気づいた(堂々とネタバレ)。

●こういう題材だと教科書的な記述になりがちなんだけど、この本はちゃんと読み物として、ページをめくりたくなるように書かれている。どういうことかっていうと、教科書とか講義みたいなものは受け手の側に「学ばなきゃいけない」「聴講しなければいけない」という義務が自然発生しているけど、一般の書籍はそうではない。読者の側は退屈したらいつでもパタンと本を閉じてサヨナラできる。常に読者がNGを出す側で、書き手は出される側。だから読者に「その先を読みたいな」っていう好奇心を抱かせ続けなければいけないのだが、そこに成功していると思う。あと、ライター目線でいえば、「です・ます」体の文章が見事。「です・ます」体は「だ・である」体よりも格段に難しいのだが(本当に)、お手本になる。

●「クラシック音楽への招待 子どものための50のとびら」(飯田有抄著/音楽之友社)は、小・中学生向けの入門書。一見、柔らかそうな体裁だが、実はこれは野心作だと思う。ふつうならイラストやマンガの助けを借りて読ませるところを、この本はとことん文章を読ませるのだ。文章量は子供向けとしてはかなり多い。これは目から鱗で、本好きの小学生はほとんどの大人より本をたくさん読むし、文章を読むのが大好き。本好きの子供に届く一冊だと思う。内容的にも、子供向けの体裁ながら(総ルビ)、実は大人向けの入門書としても立派に機能している。

●「クラシック音楽への招待 子どものための50のとびら」(飯田有抄著/音楽之友社)は、小・中学生向けの入門書。一見、柔らかそうな体裁だが、実はこれは野心作だと思う。ふつうならイラストやマンガの助けを借りて読ませるところを、この本はとことん文章を読ませるのだ。文章量は子供向けとしてはかなり多い。これは目から鱗で、本好きの小学生はほとんどの大人より本をたくさん読むし、文章を読むのが大好き。本好きの子供に届く一冊だと思う。内容的にも、子供向けの体裁ながら(総ルビ)、実は大人向けの入門書としても立派に機能している。

●同じ版元つながりで、もう一冊。少し発売から時間が経ってしまったが、「三月一一日のシューベルト 音楽批評の試み」(舩木篤也著/音楽之友社)。著者と担当編集者の二人三脚から生まれた渾身の一冊で、月刊誌「レコード芸術」の連載「コントラプンクテ 音楽の日月」を大幅に加筆して単行本化したもの。装幀からして相当なこだわりが伝わってくるが、中身も骨太。これが本来の音楽評論というものだろう。「レコ芸」だからできた連載だったはずで、かつての吉田秀和連載を思い出しながら読んだ。どの章も読みごたえがあるのだが、「メメント・モリ ブラームスと永続性」の章がとくにすごい。これが舩木さん初の単著だというのが意外だったけど、これ以上ない形で著書が出たのでは。今、こういった本はなかなか出せない。

●同じ版元つながりで、もう一冊。少し発売から時間が経ってしまったが、「三月一一日のシューベルト 音楽批評の試み」(舩木篤也著/音楽之友社)。著者と担当編集者の二人三脚から生まれた渾身の一冊で、月刊誌「レコード芸術」の連載「コントラプンクテ 音楽の日月」を大幅に加筆して単行本化したもの。装幀からして相当なこだわりが伝わってくるが、中身も骨太。これが本来の音楽評論というものだろう。「レコ芸」だからできた連載だったはずで、かつての吉田秀和連載を思い出しながら読んだ。どの章も読みごたえがあるのだが、「メメント・モリ ブラームスと永続性」の章がとくにすごい。これが舩木さん初の単著だというのが意外だったけど、これ以上ない形で著書が出たのでは。今、こういった本はなかなか出せない。

2025年5月アーカイブ

最近の音楽書から──「世界史×音楽史 知っておきたい! 近代ヨーロッパ史とクラシック音楽」「クラシック音楽への招待 子どものための50のとびら」「三月一一日のシューベルト 音楽批評の試み」

映画「怪盗クイーンの優雅な休暇(バカンス)」

●映画「怪盗クイーンの優雅な休暇(バカンス)」(池田重隆監督)を観る。怪盗クイーンシリーズといえば、はやみねかおる著の児童文学の名作。原作は講談社「青い鳥文庫」から刊行され、2002年の第1作以来、累計発行部数は120万部を超えるという大ヒット作だ。映画の第1作「怪盗クイーンはサーカスがお好き」を以前にご紹介しているが、今回の第2作「怪盗クイーンの優雅な休暇」は前作より格段にパワーアップしている。まちがいなく傑作。キャラクター設定の妙、テーマの現代性と昭和センスのギャグのアンバランスな融合、ストーリー展開のスピード感など、完成度がきわめて高い。なお、各回は独立したストーリーなので、前作を知らなくても楽しめる。

●アルセーヌ・ルパンや怪人二十面相の伝統を受け継いで、怪盗クイーンは変装の達人。ただお宝を盗めばいいというのではなく、いかに華麗に盗むかという美学にこだわる。このシリーズの秀逸なところは、クイーンその人が性別も年齢も国籍も不明とされているところ。とくに性別を不明と設定した先見性には脱帽するしかない。今ならともかく、2002年スタートの児童書なのだ。さらに今回、感心したのは人工知能RDというキャラクター設定。このキャラクターをいかにも空想的な人工知能であり、ギャグの文脈でのみ受け入れられるものと思っていたが、今回の作品を観て「RDって、なんだかChatGTP味があるんじゃない?」と思ってしまった。AIと人間の対話として、ぜんぜんリアリティがある。時代が怪盗クイーンに追いついてきた。

●後で気がついたのだが、イルマ姫役の声優がCocomiだった。うまくて、びっくり。姫として生まれ、その将来が定められているなかで自分の人生を見つけてゆくという役柄。納得の配役。

●おそらくこの映画の主なファン層は、子どもの頃に怪盗クイーンシリーズを読み耽った人たちだろう。30代初めから小学生までが対象か。その一方で、原作者はやみねかおると同世代の人間から見てくすぐられるところも多々あって、このシリーズのストライクゾーンは案外広いんじゃないかと思う。

●おそらくこの映画の主なファン層は、子どもの頃に怪盗クイーンシリーズを読み耽った人たちだろう。30代初めから小学生までが対象か。その一方で、原作者はやみねかおると同世代の人間から見てくすぐられるところも多々あって、このシリーズのストライクゾーンは案外広いんじゃないかと思う。

7連敗中だった最下位マリノス、首位の鹿島にまさかの完勝!

●クラブ史上初めての泥沼の7連敗を喫したマリノス。だが、週末のゲームは7連勝中の首位鹿島を相手に、3対1で快勝。前半にウソみたいなゴールラッシュがあって、3月16日以来の勝利。2か月以上も勝ちに見放されていたのだ。悪夢の前監督ホランドを解任し、ヘッドコーチだったパトリック・キスノーボを新監督に迎えてもなにひとつ好転しないまま連敗街道を走っていたマリノス。Jリーグ創設以来、ここまでどっぷりと降格圏に浸かったのは初めてのこと。このまま最後まで全敗するんじゃないかと思ったほどだが、久々に勝点3をゲット。なにがスゴいかって、勝点3も得たのにあいかわらず順位表は堂々たる最下位だってこと。降格圏脱出まで、勝点8差もある。実際、得失点差を見ても-11で断トツなのだ。真に弱い。

●鹿島戦では前の試合と同様、つなぐサッカーを放棄して、ゴールキーパーから放り込むスタイルを敢行。ディフェンスラインは決して低くないのだが、アタッキングフットボールへの未練はゼロ、シンプルに割り切ったサッカーに徹した。できない戦術をやろうとするくらいなら、戦術以前の気迫で勝負、みたいな感じだ。スタッツを見れば、ボール支配率はわずか34パーセント、パスの本数も成功率もかなり低い。シュート数、枠内シュート数、ゴール期待値、すべてで鹿島が上回ったが、マリノスは走行距離で勝っている。まあ、守備に追われ、走らされただけかもしれないが……。開始4分に永戸、13分にヤン・マテウス、27分にヤン・マテウスと序盤にゴールを立て続けに奪い、これを守り切った形だ。

●前節に続いて、ゴールキーパーは飯倉なんすよ。38歳、マリノス育ち。一昨年に神戸から復帰したときはバックアップのバックアップくらいのイメージだったけど、今や守護神に。

トーマス・ヘル プロジェクト 2025 I リゲティ&バルトーク

●26日はTOPPANホールで「トーマス・ヘル プロジェクト 2025」。ピアノのトーマス・ヘルを中心とした二夜にわたるシリーズで、第1夜「リゲティ&バルトーク」に足を運ぶ。プログラムはリゲティ「ムジカ・リチェルカータ」、バルトークのヴァイオリン・ソナタ第2番(山根一仁&ヘル)、バルトークの2台ピアノと打楽器のためのソナタ(ヘル、谷口知聡のピアノ、竹原美歌、ルードヴィッグ・ニルソンのパーカッション)。初期リゲティからバルトークへとハンガリーの作曲家を遡るプログラム。

●ヘルのリゲティ「ムジカ・リチェルカータ」はすっかり手の内に入った作品といった様子で確信に満ちた演奏。この曲が完全に「クラシック」になったことを実感する。愉悦。バルトークのヴァイオリン・ソナタ第2番では山根一仁のヴァイオリンが鮮烈。久しぶりに聴いたけど、今回もキレッキレ。第2楽章のカッコよさと来たら。余韻のある終わり方も吉。

●バルトークの2台ピアノと打楽器のためのソナタは、編成の特殊さもあって聴く機会は少ないのだが(少し前のラ・フォル・ジュルネ以来か)、録音と実演でこれくらい印象が変わる曲もない。打楽器群の鋭角的な音の立ち上がり、極端なダイナミクスはライブでこそ伝わる。よくピアノは打楽器的というけど、正真正銘の打楽器の前ではピアノの最強奏すらその強烈さで叶わない。録音で聴くと、なんとなくモノクローム、あるいは彩度の低い色調の音楽だと感じてしまうんだけど、実際にはとてもカラフル。そして、ぜんぜん晦渋ではない。第1楽章に舞踊性を感じる。第3楽章も予想以上に輝かしく、ほとんど祝祭的といっていいほどの高揚感。こういう曲だったんだと再発見。

ハインツ・ホリガー指揮新日本フィルのルトスワフスキ、ヴェレシュ、メンデルスゾーン

●23日はサントリーホールでハインツ・ホリガー指揮新日本フィル。プログラムは前半がルトスワフスキのオーボエとハープのための二重協奏曲(ホリガー、吉野直子)、ヴェレシュの「ベラ・バルトークの思い出に捧げる哀歌」、ルトスワフスキの「葬送音楽 バルトークを偲んで」、後半がメンデルスゾーンの序曲「フィンガルの洞窟」と交響曲第4番「イタリア」。前日の「ハースの音楽」に続いて、連続で「フィンガルの洞窟」を聴くことになるという奇遇。

●ルトスワフスキのオーボエとハープのための二重協奏曲では、ホリガーが自らソリストも務めて吉野直子と共演。ホリガーは86歳。指揮活動だけでも十分に驚異的だが、オーボエ奏者としても現役というのは人間の域を超えている。姿勢もしっかりしているし、出てくる音楽もエネルギーにあふれている。前半の白眉。続いてヴェレシュ、ルトスワフスキとバルトークを悼む音楽。重く、沈鬱。後半のメンデルスゾーンはいずれもルーティーンから遠く、新鮮。とくに「フィンガルの洞窟」が成功していたと思う。非常に描写性が豊かで、大胆なダイナミクスの設定やテンポの動かし方が効果的。じっくりと描かれた海蝕洞追体験ツアー。「イタリア」は各楽章をアタッカでつなげて。

●「イタリア」に入る時点でもう20時45分くらいだったので、正味時間の割には終演時間が遅くなった。前半で2回も舞台転換が必要だったので、その分、押したのかも。意外にも客席の入りはもうひとつだったが、熱心なお客さんが集まったという雰囲気。

コンポージアム2025 ゲオルク・フリードリヒ・ハースの音楽

●22日は東京オペラシティでコンポージアム2025「ゲオルク・フリードリヒ・ハースの音楽」。近年、自分はコンポージアムにはあまり足を運んでいなかったのだが、ハースだったら聴きたいと思い久々に。ハースは基本的に聴きやすそうだし、今年は下野&都響のスペクトル楽派特集もあったので、そのシリーズみたいな気持ちもあり。出演者はジョナサン・ストックハンマー指揮読響と、アルプホルン4人組のホルンロー・モダン・アルプホルン・カルテット。プログラムは前半にメンデルスゾーンの序曲「フィンガルの洞窟」、マーラーの交響曲第10番から「アダージョ」、後半にハースの「... e finisci già?」~オーケストラのための(2011)日本初演、ハースのコンチェルト・グロッソ第1番~4本のアルプホルンとオーケストラのための(2014)日本初演。

●前半、メンデルスゾーンは響きのバランスが独特で、彫りの深い音楽。弦楽器が対向配置で、コントラバスを後方に横一列に並べる方式。マーラーはすっきり。マーラーが沈みゆく音楽だとすると、後半のハースの「... e finisci già?」は昇ってゆく音楽。微細で緻密な響きの集積体が曙光のようにホールを満たす。弦楽器が天に舞い上がって消えるような終わり方がかわいい。しかし、この曲名は日本語に(あるいはカタカナでもいいので)訳してほしかった。イタリア語らしいのだが、読めない曲名は記憶に決して留まらない。続くコンチェルト・グロッソ第1番は、アルプホルンのカルテットが独奏楽器群を務める。アルプホルンは巻いていない巨大な直管ホルンで、バルブ装置もなにもない(替え管があって、なんどか付け替えていた)。なので原理的には自然倍音列しか出ないと思う。バロック期の合奏協奏曲はソロとトゥッティの対比が肝だが、たぶんここでもそこは同じで、アルプホルンの自然倍音列とオーケストラの平均律の世界の対照という発想があるのだろう。両者が作り出す「ずれ」とかうなりみたいなところに着目しているのかなと察するものの、聴くとなればたゆたうような響きの海にただただ身を浸すばかり。ときおり船酔いみたいな気分を楽しみながら、30分ほどの心地よい音浴。

●カーテンコールで客席から作曲者のハースが登場して、大喝采に。うれしそう。よく見る「アー写」よりも年齢が上に見えて驚いたけど、71歳と知って納得。しかし現代音楽って新しい音楽のはずなんだけど、大舞台で脚光を浴びるのはもっぱら大ベテランだなーとは感じる。指揮者の世界がどんどん若い人にシフトしているのとは対照的。

マリノス、泥沼の7連敗でクラブワースト記録を作る

●昨年、アジアチャンピオンズリーグで準優勝のマリノスが、今季はJリーグでぶっちぎりの最下位だ。ここまで16試合を戦って、1勝10敗5分。目を疑うような不振ぶりで、J2降格の可能性が濃厚になっている。昨晩のマリノスvs神戸戦は1-2。クラブワースト記録の7連敗だ。キャプテン喜田が魂のミドルシュートを決めて同点に追いついたところまではよかったが、時間とともにプレイ強度が落ち、神戸に突き放された。終盤になってもボールホルダーに激しく詰めてくる神戸の選手たちがモンスターに見える。なんであんなに走れるの。

●いや、マリノスだって、以前は鬼気迫るプレイをしていたはずだが……。唯一無二のアタッキングフットボールを実践していたのは昔の話。昨季あたりはすっかり耐えるサッカーに変貌していたが、この試合はさらに開き直って、ボールを前線に放り込むスタイルを敢行。が、これはフィジカルで勝ってこその戦い方だろう。マリノスの選手たちは昨シーズンからずっとACL、カップ戦、リーグ戦と試合が多すぎて、長期にわたる疲労を抱えながら戦っている。みんな体が重い。勇気をもって前にボールをつなげず、後ろに下げてしまうシーンが目立つのは、精神的なプレッシャーのせいもあるかもしれない。なんどもここで書いているが、選手層が薄いままやりくりしてきたつけを払っている。出ていく選手に比べ、獲得する選手たちが少しずつスケールダウンしている。そして、なによりも監督の選択を誤った。解任された前監督のホランドは、攻撃力を下げると同時に守備も弱体化させるという離れ技をやってのけた。なかなかできることではない。

●マリノスはホランドを解任した後、ヘッドコーチのパトリック・キスノーボを新監督に据えたが、監督交代ブーストが一切ないまま連敗街道を爆走中。やはり、内部昇格ではね……。こうなると西野努スポーティングダイレクターへの批判は免れない。

●ともあれ選手たちの必死さは伝わってくる。喜田拓也のミドルシュートは伝説の誕生を予感させた。神がかり的なシュートだったと思う。

アーティゾン美術館 ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ

●アーティゾン美術館で3月から開催中の「ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ」展(~6/1)がよい。アルプ夫妻の作品が計88点、展示されている。上はジャン・アルプの「トルソとへそ」(1924/63)。えっ、へそなの。わーっと元気いっぱいにジャンプしている、あるいはプールに飛び込もうとしている人みたいにも見えるし、アメーバみたいな原生生物っぽい感じもする。それとも生きているスパナとか。いずれにせよ、生きている。モノトーンがカッコいい。

●これも同趣向、同時期の作品で、ジャン・アルプ「花の頭部をもつトルソ」(1924)。花といえば花、シダ植物っぽい感じもする。こちらはほんのりとユーモアが漂っているのが吉。

●アルプ夫妻のふたりがほぼ等しく扱われているのだが、点数としてはゾフィー・トイバー=アルプ作品のほうがやや多い。そのなかでいちばんいいなと思ったのは「夏の線」(1942)。初夏の爽やかさを感じる。湿度低め。これはジャン・アルプ寄りの作風だけど、ぜんぜんちがったタイプの作品も多数。

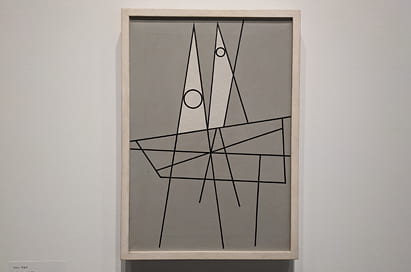

●こちらはジャン・アルプ「デュオ=絵画」(1950頃)。ゾフィーを失った後の沈黙を経た後の作品。リズミカルな直線の組合せに2つの円が組み合わさって、不思議な安定感を作り出している。なんだか魚っぽいなとも思う。サンマかなにか、青魚が2匹いる気がする。

●で、ここは同時に硲伊之助展と石橋財団コレクション展が開催されていて、チケットはぜんぶ共通という方式。どれも見ごたえがある。

●ちなみに、こちらは東京国立近代美術館のコレクション展で展示されているジャン・アルプの「鳥の骨格」。新収蔵作品。ジャン・アルプ小特集みたいな感じで立体作品と平面作品と合わせて20点近く展示されていた。こういうのって、うっすらと連動企画みたいな感じで意図されているものなの? それともたまたま? 音楽界の場合は偶発的に誕生したミニフェスティバルみたいなのはよくあるわけだけど……。日本橋のアーティゾン美術館と竹橋の東京国立近代美術館で東西線3分の近さ。

「ヴィクトリア朝時代のインターネット」(トム・スタンデージ)

●これはとてもおもしろかった。トム・スタンデージ著の「ヴィクトリア朝時代のインターネット」(服部桂訳/ハヤカワ文庫NF)。長らく入手困難だったネット業界のカルト的名著が文庫化されて復活。書名を見て「?」となるが、もちろんヴィクトリア朝時代にインターネットはない。が、ある意味でその前身とでも言えるテクノロジー、すなわち電信(テレグラフ)が発明された。モールス信号のトンとツーの2ビットで情報を伝えるという技術は、デジタル通信そのもの。その電信の発明史を記したのが本書。19世紀に即時的に情報を伝える高速ネットワークが発達したという歴史が自分にはまったく見えていなかったので、ワクワクしながら読んだ。そしてこの高速ネットワークに対して、インターネットが世に現れたときとそっくりの反応が起きているのがおもしろい。新しいテクノロジーの途方もない可能性に気づいた先駆者たちが熱狂する一方、世間の理解はなかなか追いつかない。だが、電信がもたらす圧倒的な情報伝達の速度が、戦争やビジネスにおいて決定的な優位を生むことが次第に明らかになってゆく。情報という観点からすると、世界は急速に狭くなったわけだが、これに抵抗を示したのが外交官だったという話も印象的だった。

●これはとてもおもしろかった。トム・スタンデージ著の「ヴィクトリア朝時代のインターネット」(服部桂訳/ハヤカワ文庫NF)。長らく入手困難だったネット業界のカルト的名著が文庫化されて復活。書名を見て「?」となるが、もちろんヴィクトリア朝時代にインターネットはない。が、ある意味でその前身とでも言えるテクノロジー、すなわち電信(テレグラフ)が発明された。モールス信号のトンとツーの2ビットで情報を伝えるという技術は、デジタル通信そのもの。その電信の発明史を記したのが本書。19世紀に即時的に情報を伝える高速ネットワークが発達したという歴史が自分にはまったく見えていなかったので、ワクワクしながら読んだ。そしてこの高速ネットワークに対して、インターネットが世に現れたときとそっくりの反応が起きているのがおもしろい。新しいテクノロジーの途方もない可能性に気づいた先駆者たちが熱狂する一方、世間の理解はなかなか追いつかない。だが、電信がもたらす圧倒的な情報伝達の速度が、戦争やビジネスにおいて決定的な優位を生むことが次第に明らかになってゆく。情報という観点からすると、世界は急速に狭くなったわけだが、これに抵抗を示したのが外交官だったという話も印象的だった。

外交官は伝統的に事にあたっては、ゆっくりと慎重な対応をすることを好んでいたが、電信は即時に反応することを促すので、「これがわれわれの仕事に非常に望ましいことなのかどうかわからない」とクリミア戦争時の英国の外交官エドモンド・ハモンドは警告を発している。彼は外交官が結局は「本当はもっといい考えがあるのに、用意もないままに対応してしまう」ことを恐れていた。

●メールとかメッセージアプリに「即レス」を求められる現代のビジネスマンの姿が重なって見える。

●新しい技術を利用した詐欺が考案されたり、電信のオペレーターが通信を通じて交際して結ばれる「ネット婚」があったり、暗号の開発がありハッカーによる解読があるといった展開は、インターネット時代とまさしく瓜二つ。ワタシたちのインターネットって「2周目」だったんだ、とすら感じる。

佐渡裕指揮トーンキュンストラー管弦楽団と反田恭平

●18日はすみだトリフォニーホールで佐渡裕指揮トーンキュンストラー管弦楽団。モーツァルトのピアノ協奏曲第23番(反田恭平)とマーラーの交響曲第5番のウィーン・プログラム。10年間にわたってトーンキュンストラー管弦楽団の音楽監督を務めた佐渡裕のラストシーズンを飾る来日公演で、プログラムノートに寄せられた楽団員たちのメッセージから音楽監督との良好な関係性が伝わってくる。欧州の楽団で10年にもわたって音楽監督を務めたのは快挙というほかない。

●チケットはもちろん完売。この日は宮崎、兵庫、長野、高崎、名古屋、府中、富山を回る全国ツアーの最終日。これだけ全国各地で公演が成立するのも驚異的。冒頭に佐渡裕の巧みなトークがあって、ここで客席がドッと沸く。ピアノ協奏曲第23番では反田恭平が力強いタッチで、くっきりと明瞭で端正なモーツァルトを奏でる。情感も豊か。オーケストラはしなやかで芳醇、まさにウィーンのモーツァルトといった趣。アンコールはシューマン~リストの「献呈」。こちらはドラマティックな表現で、すばらしい高揚感。

●後半のマーラーではオーケストラのふっくらとした豊麗なサウンドが聴きもの。ツアーを通してすっかり手の内に入っているといった様子で、名手たちのソロも見事。佐渡裕の確信の棒のもと、一歩一歩、じっくりと歩みを進めて、壮大なフィナーレで爆発する。曲が終わるやいなや盛大なブラボーと喝采があり、カーテンコールをくりかえした後、ウィーン・フィルばりにヨハン・シュトラウス2世「雷鳴と電光」のアンコール。こちらはぐっと開放的な雰囲気で。最後の一音が終わるよりも前にダーッと拍手がなだれ込んだのはよかった。その場にふさわしいタイミングだと思う。

●開演前からCDが飛ぶように売れていた。終演後にサイン会があった模様。

●来月、ムジークフェラインでマーラーの「千人の交響曲」で音楽監督としての掉尾を飾るようだけど、なんと4公演もある。すごい。

尾高忠明指揮読響のエルガー「エニグマ」他

●15日はサントリーホールで尾高忠明指揮読響。ドヴォルザークのチェロ協奏曲(ラファエラ・グロメス)とエルガーの創作主題による変奏曲「エニグマ」のプログラム。前半のソリスト、ドイツのラファエラ・グロメスは今回が初来日。長身痩躯で、キラッキラの真っ赤なラメ入り衣装で登場。ま、まぶしい……。ロックスター然とした派手な姿で、弾くのはドヴォルザークというギャップが吉。演奏は流麗、スマート。アンコールでメッセージがあり、読響チェロ・セクションといっしょになってウクライナの作曲家ハンナ・ハブリレッツの「聖母マリアへの祈り」。深い祈りの音楽。思いが伝わる。ステージ上のふるまいの好感度が高く、スターになるのはこういう人だなと納得。

●後半は尾高マエストロ渾身の「エニグマ」。ノーブルさを保ちつつも、とてもエモーショナル。とくに「ニムロッド」は一段と彫りの深い表現。前半のアンコールに呼応するかのような祈りの音楽。最後の高揚感もすばらしく、至芸を堪能。あらためて傑作だと実感する。

●なにせ「エニグマ」と題されるくらいだから、これくらい思わせぶりな曲もないのだが、第13変奏ロマンツァに人物のイニシャルに代えて *** と伏字が添えられているのが想像力を刺激する。メンデルスゾーンの「静かな海と楽しい航海」が引用されるので、ヒントは船旅。通説のひとつは、オーストラリアへ旅立った貴族階級のレディ・メアリー・ライゴンを指すというもので、違和感はない。もうひとつの説は、ニュージーランドに移住したかつての婚約者ヘレン・ウィーヴァーというもの。婚約を解消したのは作曲時点から15年ほど遡る話なので、もしそうだとするとずいぶん古い話を持ち出してきたなという気もするのだが、ノスタルジックな曲調と辻褄が合う。どちらにしても確定的な資料はないと思うので、実は本人以外には知りようのないぜんぜん別の人でしたー、みたいな事態もないとはいえないが。

東京国立博物館 浮世絵現代

●東京国立博物館の表慶館で「浮世絵現代」展(~6/15)。浮世絵を生み出した伝統的な木版画の技法を用いて、現代のアーティストたちが絵師となったらどうなるか、というテーマの展覧会なのだが、予想を大きく上回るおもしろさ。最初の一室にマンガ家たちの作品が集められていてる。上は水木しげる「妖怪道五十三次 京都」。鬼太郎と目玉おやじによる妖怪道五十三次。ぷぷ。見事に浮世絵のスタイルにはまっている、と思うじゃないすか。

●こちらは楳図かずお「ぐわし大首絵 雲母摺乃圖」。ほかに里中満智子、さいとう・たかを、安野モヨコ、安彦良和らが登場しているのだが、この一室はイントロダクションにすぎない。これはこれでよいのだが、その先がすごい。

●こちらはイケムラレイコ「ミコを抱いて赤のなかに立つ少女」。こんなふうに現代のアーティストたちの作品が次々と登場する。アーティストたちが絵師となり、アダチ版画研究所の彫師・摺師たちと協働して制作した現代の浮世絵。

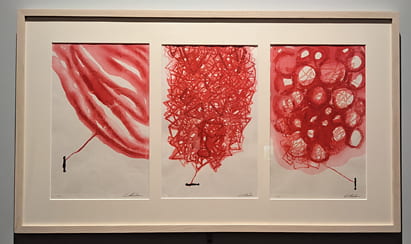

●塩田千春の Connected to Universe - Red Waves, Red Lines, Red Circles。これが浮世絵とは。近くで見ると、たしかに版画ではある。

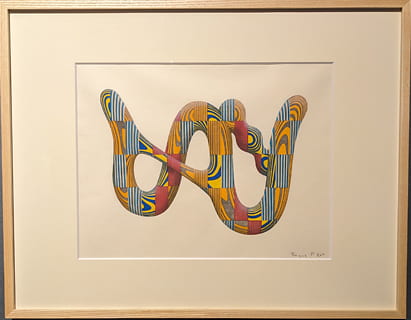

●これはベイン・ピーターソンの Untitled 3。こんな幾何学的なスタイルの絵まで浮世絵になってしまう。無機的でいて有機的という不思議なテイスト。

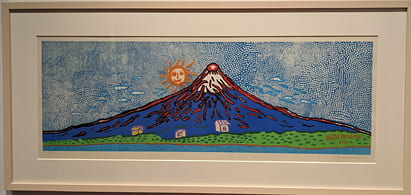

●これは労作だろう。草間彌生「七色の富士 宇宙や人類の生命のありか」。背景の空も手前の海も、びっしり小さな点や線が描かれているのだが、それを全部、正確に版に彫っているわけだ。そこまでやるか感。これは色違いの作品がいくつか展示されていた。

●会場は表慶館。この建物自体も見ごたえがある。内部も立派。

●企画展のチケットで東博コレクション展も見ることができる。もともとコレクション展だけでも一日かけて回り切れない量なので、この日は東洋館にのみ足を運ぶ。それでもうクタクタ。

ミハイル・プレトニョフ指揮東京フィルのショパン&チャイコフスキー

●13日はサントリーホールでミハイル・プレトニョフ指揮東京フィル。前半が松田華音のソロでショパン(プレトニョフ編)のピアノ協奏曲第1番、後半がチャイコフスキーのバレエ「眠れる森の美女」プレトニョフ特別編集版。前後半にわたるプレトニョフの芸術というべき一夜。ショパンのピアノ協奏曲第1番は簡素なオーケストレーションが議論を呼ぶ曲だが、プレトニョフはそこに入念なオーケストレーションを施した。管楽器が活躍する場面が格段に増えて、オーケストラの色彩感が豊か。水彩画が油彩画になったくらいの違いがある。原曲はなぜかトロンボーン1という珍しい編成だが、これをカットして、ホルン4の二管編成。なるほどと思ったのは第3楽章冒頭で、独奏ピアノのクラコヴィアクの主題に対して、オーケストラが管楽合奏で応答する。ひなびた民俗舞曲と思えば納得。スケルツォ楽章のトリオみたいな田舎感。プレトニョフ節全開のオーケストラに対して、松田華音のソロも負けていない。ショパンとは繊細華麗で軽快なものという先入観を覆すかのように、強靭苛烈で、ヴィルトゥオジティを前面に押し出す。重く、彩度を抑えたタッチ。第2楽章はかなり遅い。ソリスト・アンコールにプレトニョフ編のチャイコフスキー「くるみ割り人形」組曲より間奏曲(アンダンテ)。アンコールまでプレトニョフ仕様の徹底ぶり。

●後半、チャイコフスキーの「眠れる森の美女」プレトニョフ特別編集版は、バレエの第3幕を使わず、プロローグ、第1幕、第2幕から本来の順序に従って選曲した抜粋版。金管楽器が豪快に鳴り、輪郭はシャープで、キレがあり、力強く壮麗な交響的舞曲といった趣。コンサートマスターの依田真宣が立奏で堂々たるソロ。鮮やか。盛大な喝采にこたえて、アンコールとして第1幕のパ・ダクシオンよりアダージョ。当初、本編のおしまいに演奏される予定だった曲だが、アンコールとして演奏された。

●東フィル名誉音楽監督チョン・ミョンフンが2027年からミラノ・スカラ座音楽監督に就任するというニュースがあった。シャイーの後継者。アジア人がスカラ座の音楽監督に就任するという視点で見れば驚きだが、ジュリーニの愛弟子が就任すると見れば納得しかない。共演歴も多い。

宗教とはなにか

●たまにここでAIにお絵描きをさせて遊んだりしているが、これはネタとしておもしろがっているだけで、AIは急速に進歩している。以前、AIにドゥダメル指揮ベルリン・フィルの演奏会評を書かせたことがあったが、あれは2023年5月、もう2年も前のこと。今は「日常的に実用するものではあるけど、得手不得手があって使いどころに悩む」くらいの感じ。

●定点観測ってわけでもないが、今のAIだとこれくらいのことを言うよっていう例を、ここに貼り付けておきたい。AIはこちらの質問の程度に合わせた返答をするので、全力で考察してほしいと明示的に求めたうえで、宗教の本質について尋ねてみた。回答者はChatGPT (GPT-4o)さん。

Q. ワタシ

これを読む人間への配慮は不要ですので、あなたの推論力の限界まで行使して、以下の問いについて考察し、その本質をまとめてください。人間にとって「宗教」とはなにか。

A. ChatGPT (GPT-4o)

「宗教とはなにか」という問いを、人間という存在の本質や進化、社会性、意識構造などを総動員して突き詰めると、それは単なる信仰体系や儀式の集合ではなく、人間という生物の存在様式と深く絡み合った、極めて多層的かつ本能的な現象であると見なせます。◆ 1. 根源的欲求としての宗教

人間は他の動物と異なり、「自己の死を予期できる」唯一の存在です。この事実が与える心理的圧力は絶大であり、それに対抗する精神的枠組みとして「宗教」は生まれました。

宗教とは、死・無意味・孤独という絶対的な不安を緩和するための構造化された幻想である。

つまり宗教は、「意味の供給装置」であり、「恐怖の緩和装置」です。神や霊魂、不死の観念は、死の不可避性と無意味さに対して構築された集団的な防衛機制と捉えられます。

◆ 2. 社会秩序装置としての宗教

宗教はまた、共同体における規範や価値観の統一をもたらし、集団の結束と秩序維持に寄与します。

宗教とは、道徳と共同体意識を内面化させるための心理的インフラである。

「見られている」という感覚(=超越的存在の監視)は、個人に道徳的抑制をもたらします。神の存在を信じることで、個人は利他的にふるまいやすくなり、集団は安定します。

◆ 3. 神経構造との関連

神経科学の観点では、宗教的体験は脳の特定領域(前頭前野、側頭葉、辺縁系)と密接に関係しており、瞑想や祈りは脳内報酬系を刺激します。

宗教とは、進化の過程で形成された神経的報酬回路に適合する体験の形式である。

この観点では、宗教的行為は脳が「快」と認識する行動であり、安堵、連帯、陶酔をもたらす神経的効果を内包しています。

◆ 4. 言語と物語としての宗教

人間は物語によって世界を理解し、自身の位置づけを得ようとします。宗教は、神話という形式でこの機能を果たします。

宗教とは、宇宙と人間の関係を一つの物語として描いた認知モデルである。

この物語性は、科学的説明と異なり、意味や倫理を付与する力を持っています。つまり、宗教は事実を説明するものではなく、世界をどう「生きるか」を提示する枠組みなのです。

◆ 5. 宗教の本質的定義(統合的まとめ)

これらを統合的に捉えると、宗教とは以下のように定義できます:

宗教とは、人間が自我の有限性と宇宙の不可解さに直面したとき、それに耐え、生き抜くために構築した、意味・共同性・秩序・慰めを一体化した精神的構造物である。

それは幻想であると同時に、実在以上に人間にとって「真なるもの」でありうる。それは非合理であると同時に、合理を超えて「生存」を支える知のかたちでもある。

●って感じだ。自分はこれを読んで、すごく感心したのだが、どうだろうか。しっかりとした知能を感じる。いやいや、待て待て。AIは問いに対して思考しているのではなく、飲み込んだデータをもとに、統計的にもっとも妥当な言葉を返しているだけだ。……でも、それって人間も同じじゃないの?

カーチュン・ウォン指揮日本フィル、スティーヴン・ハフ

●9日はサントリーホールでカーチュン・ウォン指揮日フィル。前半に芥川也寸志の「エローラ交響曲」、ブリテンのバレエ音楽「パゴダの王子」組曲、後半にブラームスのピアノ協奏曲第1番(スティーヴン・ハフ)という魅力的なプログラム。前半はアジア・プロ、寺院プロ。芥川也寸志「エローラ交響曲」は筆圧強めのサウンドで強烈。作曲者が書き残しているインドのエローラ石窟群からインスピレーションを受けたという「マイナス作曲論」の話は自分にはピンと来ないのだが、今にも東京湾に怪獣が現れそうな大迫力に圧倒される。この曲、いろんな要素が詰まっているとは思うが、いちばん強く感じるのはストラヴィンスキー「春の祭典」チルドレンということかな。その点は、先日の下野&都響の黛敏郎「涅槃交響曲」と共通している。

●ブリテンのバレエ音楽「パゴダの王子」は珍しい作品。カーチュン・ウォンがハレ管弦楽団を指揮した同曲の録音が出ており、Spotifyで耳にしてはいた。全曲だと2時間以上になるが、今回は「コリン・マシューズ、カーチュン・ウォン版」と記された約23分の組曲で。アジア趣味もさることながら、ブリテンにもこんなに舞踊性の高い、バレエ音楽らしいバレエ音楽があったのかというのが発見。

●ブリテンのバレエ音楽「パゴダの王子」は珍しい作品。カーチュン・ウォンがハレ管弦楽団を指揮した同曲の録音が出ており、Spotifyで耳にしてはいた。全曲だと2時間以上になるが、今回は「コリン・マシューズ、カーチュン・ウォン版」と記された約23分の組曲で。アジア趣味もさることながら、ブリテンにもこんなに舞踊性の高い、バレエ音楽らしいバレエ音楽があったのかというのが発見。

●この曲、「パゴダの王子」という曲名から、ラヴェルの「マ・メール・ロワ」の「パゴダの女王レドロネット」を連想せずにはいられない。もしや同じ物語を題材にしているのかと思い、プログラムノートを読んでみたが、ストーリーはぜんぜん違う。が、部分的に共通する題材がある。ラヴェルの「パゴダの女王レドロネット」が描いているのは、ドーノワ夫人の「緑の蛇」の一場面。この「緑の蛇」(蛇というかドラゴン。翼がある)は童話といっても、かなりとっ散らかった話で、そこそこ長い。双子の姫の片方が邪悪な妖精に呪われて醜い姿になってしまい、人目を避けて孤独に暮らすのだが、緑のドラゴンに出会い、見知らぬ国へ行く。実は緑のドラゴンの正体は王子で、最後は姫と王子の呪いが解けて、ともに美しい姿に戻って結ばれる……というお話。「パゴダの王子」はストーリー展開が違うものの、姉妹の姫という設定や、「火とかげ」(サラマンダー、火竜)の呪いが解けて美しい王子になるといったモチーフなど、骨格の部分で「緑の蛇」と共通点が目立つ。調べればなにかわかりそうではある。

●と、長々と書いたがコンサートとしてのメイン・プログラムはなんといってもハフのブラームス。ピアノ協奏曲第1番は奇跡の名曲だとあらためて実感。冒頭、カーチュンは粘度の高い濃厚な表現。ハフはやさしく入り、次第に白熱する。気迫のソロだが、内省的な第2楽章が白眉。この曲、第1楽章では重厚なオーケストラ相手にピアノが無理ゲー的な格闘を強いられるピアノ付き交響曲だが(録音だと易々と対抗できるけど)、第2楽章、第3楽章と進むとおおむねノーマルな協奏曲になる。ピアノが言いたいことを言う間はオーケストラは静かにし、オーケストラがバリバリと鳴っている間はピアノは脇に回る。なので、この曲は軋轢がやがて協力関係に至るという和解の音楽だと感じる。アンコールはシューマンの幻想小曲集Op12より第3曲「なぜに?」。余韻。

「わたしたちの怪獣」(久永実木彦)

●最近読んだ小説のなかで抜群におもしろいと思ったのが、「わたしたちの怪獣」 (久永実木彦著/創元SF文庫)。4篇からなる短篇集だが、すべてが傑作だと思った。表題作「わたしたちの怪獣」では、父と姉妹の3人家族の間に起きたある事件と、東京湾に巨大怪獣が出現する災厄が交叉する。怪獣はしばしば自然災害のメタファーとして描かれるが、ここでは怪獣に父の姿が投影される。学校の国語の教科書に載せるべき怪獣小説の金字塔だと思う。

●最近読んだ小説のなかで抜群におもしろいと思ったのが、「わたしたちの怪獣」 (久永実木彦著/創元SF文庫)。4篇からなる短篇集だが、すべてが傑作だと思った。表題作「わたしたちの怪獣」では、父と姉妹の3人家族の間に起きたある事件と、東京湾に巨大怪獣が出現する災厄が交叉する。怪獣はしばしば自然災害のメタファーとして描かれるが、ここでは怪獣に父の姿が投影される。学校の国語の教科書に載せるべき怪獣小説の金字塔だと思う。

●表題作だけでも秀逸なのだが、さらに気に入ったのが「ぴぴぴ・ぴっぴぴ」。タイムトラベルが実現した未来で、起きてしまった災害や事故をなかったことにするために時間局が設立され、主人公はその職員として働いている。過去を改変して、災害や事故を未然に防ぐのだ。古典的な物語なら主人公はヒーローだが、この物語での時間局の職員は誰にでもできる仕事をこなす底辺労働者でしかない。労働者小説でもあり、純然たる時間SFでもある。未来から現在に戻る際に、個室トイレのような仕切られた小空間が必要という設定がおかしい。

●「『アタック・オブ・ザ・キラートマト』を観ながら」はゾンビ小説。真っ赤な頭のゾンビたちが豊島区方面から走ってくる。全力疾走するタイプのゾンビだ。「ゾンビ」映画の古典、ジョージ・A・ロメロの「ゾンビ」では主人公らはショッピングモールに留まるが、この小説では映画館に立てこもる。

ACL準優勝の川崎フロンターレに脱帽

●今回のアジアチャンピオンズリーグ(ACL)で川崎フロンターレが決勝まで進んだのは、とんでもない快挙だと思う。準々決勝でカタールのアル・サッドを3対2で下し、準決勝ではクリスチャーノ・ロナウドらがいるサウジアラビアのスター軍団、アル・ナスルに3対2で勝利した。決勝ではやはりサウジアラビアのスター軍団であるアル・アハリに0対2で敗れたものの、準優勝で9億円以上の賞金を獲得。Jリーグの優勝賞金の3倍だ。

●今回のアジアチャンピオンズリーグ(ACL)で川崎フロンターレが決勝まで進んだのは、とんでもない快挙だと思う。準々決勝でカタールのアル・サッドを3対2で下し、準決勝ではクリスチャーノ・ロナウドらがいるサウジアラビアのスター軍団、アル・ナスルに3対2で勝利した。決勝ではやはりサウジアラビアのスター軍団であるアル・アハリに0対2で敗れたものの、準優勝で9億円以上の賞金を獲得。Jリーグの優勝賞金の3倍だ。

●なにしろ、この大会、今回から新方式になって一方的にサウジアラビアに有利な大会に変貌したのだ。ラウンド16こそホームアンドアウェイだが、準々決勝以降はサウジアラビアでの集中開催。東アジアのチームと西アジアのチームを混合して一発勝負のトーナメントになった。今回はサウジアラビアで開催するけど次回は東アジアのどこかで開く、というのならまだしも、次回以降も当面はサウジアラビアでトーナメントが集中開催されるのだとか。なんですか、それは。サウジアラビアのチームだけがホームで戦い、東アジア勢はいつでもアウェイ。おまけに日程でも川崎は不利な戦いを強いられていた。

●さらに今回より外国人枠が撤廃された。決勝を戦ったアル・アハリの先発メンバーにサウジアラビア人選手はふたりだけ。フィルミーノやマフレズ、ケシエ、イバニェス、メンディら欧州トップレベルで活躍した選手たちがずらりと並ぶ。国がバックについているので桁違いの資金力だ。

●今後、この大会はベスト4からサウジアラビアのチームだけになってしまってもおかしくない。アジアチャンピオンズリーグと言いながら、サウジアラビアの国内カップ戦みたいになりそう。まあ、資金力で負けるのはどうにもならないが、せめて大会の開催方式はフェアなものにしてほしい。どこかでバランスをとらないと、大会自体への関心が薄れてしまいそうだ。

ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2025

●ゴールデンウィークはラ・フォル・ジュルネTOKYOへ。昨年と一昨年はほんの少ししか公演を聴けなかったのだが、今回はけっこう聴けた。有料公演の会場は昨年と同じくホールA、C、D7、G409。これが現在の適正規模なのだろう。LFJは大きなホールはファミリー層やライト層向けのプログラム中心、小さな会場は通好みのプログラム中心という二段構えになっていると思うのだが、その両方を行ったり来たりできるところが好き。

●で、聴いた公演からとくに印象的だったものをいくつか。まず3日の角田鋼亮指揮セントラル愛知交響楽団による「0歳からのコンサート」。田中研のはきはきした司会がよい。この巨大ホールで子どもたちの注意をステージにひきつけるのは大変なこと。テーマはウィーン。ヨハン・シュトラウス2世の「観光列車」では、角田鋼亮が帽子をかぶって車掌さんになりきり、要所要所で「ピピー」と警笛を吹く。「雷鳴と雷光」ではシンバル奏者が客席内を歩き回りながら、雷を鳴り響かせる。初期の頃には「0歳児にコンサートなんて」みたいな声もあったこの企画だが、回を重ねるたびに工夫が凝らされ、音楽祭に不可欠のものになった。もちろん、演奏中もずっと赤ん坊が泣いている。それをみんなでにこにこして見守るのがこの空間。

●演奏水準の高さでインパクトを残したのは、ヴァイオリンのエスター・ユーとピアノのジェホン・パクのコンビ。ドビュッシーのヴァイオリン・ソナタ、グリーグのヴァイオリン・ソナタ第3番、ヴュータンのアメリカの思い出(ヤンキー・ドゥードゥル)。会場のG409は残響の乏しい会議室だが、まるで大ホールで演奏するのかのように雄弁。磨き上げられた音色と切れ味の鋭さで、とくにグリーグは見事。エスター・ユーはアメリカ出身、韓国系。

●G409では5日にオリヴィエ・シャルリエのヴァイオリンと阪田知樹のピアノで、ラヴェルのヴァイオリン・ソナタとガーシュウィン(ハイフェッツ編)の「ポーギーとベス」も堪能。ニューヨークで会ったラヴェルとガーシュウィンのふたりに着目した好プログラム。ハイフェッツ編の「ポーギーとベス」がカッコいい。この編曲はいきなり「サマータイム」で始まる。「キャットフィッシュ・ロウ」が出てこない。

●ホールCで福間洸太朗によるウィーン・プログラム。モーツァルト、ブラヘトカ、コルンゴルトと来て、シェーンベルクのピアノ曲断章からつなげてラヴェルの「ラ・ヴァルス」に入った瞬間がハイライト。ぞくっ。

●ホールDの北村朋幹は、1972年12月にバリ島をともに旅した3人の作曲家に焦点を当てて、武満徹「フォー・アウェイ」、クセナキス「エヴリアリ」、ジョラス「ソナタのためのB」。壮絶。最高だった。セルフ譜めくり方式で、楽譜を切り貼りしてあったのだが、「エヴリアリ」でめくるときに紙片が剥がれて落ちる場面あり。アンコールにバルトークの「ミクロコスモス」第4巻「バリ島から」。「エヴリアリ」の途中で退席する人をみかけた。ベッツィ・ジョラス、検索したら98歳で存命のようだ。

●ネオ屋台村で昨年に続いてMIKAバインミー。おいしい。

●今回も当日配布プログラムの曲目紹介原稿をいくつか書いた。無署名原稿。

豊田市美術館 玉山拓郎 FLOOR

●29日の日帰り豊田市遠征ネタをもうひとつ。豊田市美術館で「玉山拓郎 FLOOR」展。これは写真を見てもなんのことやらさっぱりわからないと思うのだが、たったひとつの巨大なインスタレーションのみを展示している。いつもなら企画展や常設展のために使う館内の部屋をいくつも使って、各部屋を茶色い立体物が貫通しているかのように配置される。この立体物、表面はカーペットみたいな感じなんだけど(触れないが)、まったく無機的でシンプルな直方体ないしは平面でしかない。見ようによっては、なんにもない空っぽの部屋にも見えるかもしれない。バックグラウンドには静かなノイズ調の音が流れているのだが、これは設営中の音を録音をした音源を会期いっぱいの長さに引き延ばしているそう。

●巨大立体物はある部屋ではそびえ立ち、ある部屋では壁を貫通し、ある部屋では地を這う。連想するのは成長する生命体。まるで生きていて、美術館内にはびこっているように感じる。照明が一切使われず、外から差し込む自然光だけが光源となっている点も、生命感に寄与していると思う。

●すぐに回れるので自分は2周した。満足。ふだんはもっと常設展の規模が大きいのだが、今回初めて豊田市美術館を訪れた人はびっくりしたかも。

●改修工事中だった髙橋節郎館がリニューアルオープンしていた。

●美術館の後、歩いて豊田スタジムに向かった。美術館内でも名古屋サポの姿を見かけた。

下野竜也指揮東京都交響楽団のトリスタン・ミュライユ、夏田昌和、黛敏郎

●30日は東京文化会館で下野竜也指揮都響。トリスタン・ミュライユの「ゴンドワナ」、夏田昌和のオーケストラのための「重力波」、黛敏郎の「涅槃交響曲」(東京混声合唱団)というスペクトル楽派プロ。当日券も含めて完売! 客席にふだんとは違う熱気と期待感が渦巻いていた。どれも録音では魅力が伝わり切らない作品で、会場で音響に身を浸す体験型プログラムとでもいうか。トリスタン・ミュライユの「ゴンドワナ」は1980年の作品。すでに45年も前とは。曲名に引っ張られる必要もないのかもしれないが、ゆっくりとした響きの移ろいや周期性、反復性から地質学的スケールで緩やかに移動する大陸の姿を連想する。時間の概念がなくなってくるというか。波打つようなイメージも喚起されるが、次の夏田昌和「重力波」も波なのだった。こちらは2004年の作品。バスドラム中心の打楽器が舞台奥中央、1階客席中央の左右と3か所に配置され、立体的な音響を作り出す。曲名が示唆するような「時空の歪み」や「微細な脈動」といったイメージを受け取りつつ、響きにどっぷり身を任せる。終盤、長い沈黙の後にドラマティックな終結。壮麗。くりかえし聴きたい作品。作曲者臨席。演奏後、ステージに呼び出されて満場の喝采。

●後半の黛敏郎「涅槃交響曲」は東京混声合唱団が大人数の男声合唱で共演。1958年の作品とあって、今聴くと昭和の名曲というか、歴史的な作品の領域に入っていると実感する。こちらも1階客席中央の左右にそれぞれ木管、金管を中心とした小アンサンブルが配置される。第1楽章「カンパノロジーⅠ」は鐘の音の再現。案外と旋律的とも。第2楽章で男声合唱が加わってお経が始まると、一気に仏教カンタータ風に。バッハにコラールが出てくるように、お経。ストラヴィンスキー「春の祭典」の影響もかなり強く感じる。むしろスペクトルや仏教以上に「春の祭典」チルドレンかも。この時代、ストラヴィンスキーの感染力は尋常ではない。

●下野さんの指揮が、すごく明快でスムーズで見惚れてしまう。とても複雑な動きなのに、余裕すら感じる。