●奇妙なことに、J1で降格ゾーンに沈むマリノスが、昨晩、イングランドのビッグクラブ、リヴァプールと日産スタジアムで試合をした。こちらはクラブ史上初めてのJ2降格が濃厚な苦境に陥っていて、チームから次々と有力選手が逃げ出している状態。なのに、こんな花試合をやることになろうとは。トホホ。マッチメイクの時点では予想だにしなかった事態だろう。リヴァプールには遠藤航がいる。後半15分からの出場だった。今、ヨーロッパはシーズンオフであるわけだが、遠藤は来季も守備固め要因みたいな使われ方をするのだろうか。試合に先発してほしい。

●奇妙なことに、J1で降格ゾーンに沈むマリノスが、昨晩、イングランドのビッグクラブ、リヴァプールと日産スタジアムで試合をした。こちらはクラブ史上初めてのJ2降格が濃厚な苦境に陥っていて、チームから次々と有力選手が逃げ出している状態。なのに、こんな花試合をやることになろうとは。トホホ。マッチメイクの時点では予想だにしなかった事態だろう。リヴァプールには遠藤航がいる。後半15分からの出場だった。今、ヨーロッパはシーズンオフであるわけだが、遠藤は来季も守備固め要因みたいな使われ方をするのだろうか。試合に先発してほしい。

●で、暑い中、お互いに怪我だけはしたくないという展開で、前半はゴールがなかったが、後半10分に植中朝日のゴールでマリノスが先制すると、それでスイッチが入ったようにリヴァプールが勢いづいて、マリノス 1-3 リヴァプール。観客数6万7千人(!)で、ほとんどの席がリヴァプールの赤色で染まったという悔しい「来日公演」。世の中にはいろんなサッカーがあるものだと感心する。

●翻ってJリーグでの優勝争いがどうなっているかというと、これは「戸」の時代がやってきたというほかない。現在、J1の1位はヴィッセル神戸。J2の1位は水戸ホーリーホック(びっくり)。そしてJ3の1位はヴァンラーレ八戸。神戸、水戸、八戸とトリプル「戸」がそろった。なんの根拠もないが、おそらくこのままこの3チームが優勝する。神戸、水戸、八戸が歓喜に沸いて、暮れに清水寺で選ばれる「今年の漢字」は「戸」で決まりだ。これが日本国内だけの偶然であるとは思えない。おそらくだが、スペインリーグの優勝は、レアル・マドリッ戸ではないか。プレミアリーグではマンチェスターユナイテッ戸、あるいはサンダーラン戸か。意表を突いて戸ッテナムもありうると思っている。

●横浜Fマリノ戸(←ムリ)。

2025年7月アーカイブ

なぜかリヴァプールと試合をするマリノス、「戸」の時代

マレク・ヤノフスキ指揮PMFオーケストラ東京公演

●29日はサントリーホールでマレク・ヤノフスキ指揮PMFオーケストラ。札幌のパシフィックミュージックフェスティバル(PMF)は今回で35回目。今年は世界70か国から1344人がオーディションを受け、これを通過した23か国95名の若者たちがPMFオーケストラとして晴れ舞台に立った。札幌には行っていないのだが、東京公演のみ聴く。指揮はマレク・ヤノフスキ。鬼軍曹的なイメージで語られることの多い巨匠だが、若者たちのオーケストラを振ってくれるとは意外。いつものように厳めしい表情とはいえ、大人相手とは少し違った雰囲気も。

●プログラムはワーグナーの「ローエングリン」第1幕への前奏曲、シューマンのチェロ協奏曲(スティーヴン・イッサーリス)、シューマンの交響曲第3番「ライン」、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「死と変容」。ふつうだったら「ライン」までで序曲・協奏曲・交響曲の黄金の3点セットで完結するところだが、おしまいに「死と変容」があって一曲多い感。シューマンで終わってしまうと管楽器奏者の出番がぜんぜん足りないので、アカデミーである以上は大編成の曲を入れないわけにはいかないということか。ともあれ、シューマンの2曲をワーグナーとシュトラウスによる浄化の音楽で囲んだシンメトリックな構成になっているわけで、一本筋が通っている。

●続くときは続くもので、「ローエングリン」前奏曲は3日前にノット指揮東響で聴いたばかり。とても練り上げられた演奏で精妙。予想以上に立派。シューマンのチェロ協奏曲でイッサーリスが登場するのは豪華。とはいえ、だれが弾いてもソロとオーケストラのバランスが難しい曲ではある。くすんだ色彩で、玄妙。アンコールは「鳥の歌」だったが、編曲者がサリー・ビーミッシュだった。イッサーリスはいつもそうなのかな。シューマン「ライン」も若さ爆発というよりは質実剛健。おしまいの「死と変容」は新たに管楽器奏者たちが大勢加わって、開放感のあるサウンド。若者たちの一丸となった姿が眩しい。爽快なクライマックス。カーテンコール後も拍手が止まず、上着を脱いだマエストロが登場し、ブラボーの声があがる。

東京オペラシティ アートギャラリー 難波田龍起

●東京オペラシティアートギャラリーで、今月から「難波田龍起」展が始まっている(~10/2)。オペラシティで取材があったので、合わせて立ち寄る。企画展とはいえ、もともと難波田龍起は東京オペラシティアートギャラリーの所蔵する寺田コレクションの中心作家。ふだんから収蔵品展で見る機会が多い。今回は生誕120年を機にほかの美術館の収蔵作品や個人蔵の作品も合わせて100点あまりを展示。見ごたえ十分。

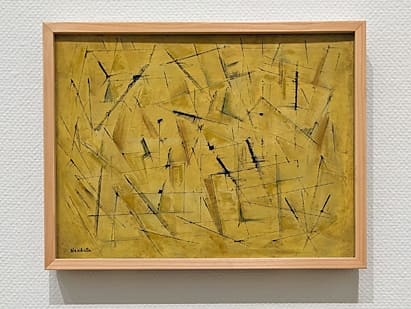

●抽象画以前の初期作品などもいくらかあるのだが、やはり抽象に接近して以降の画風の変遷がおもしろい。最初のほうはクレーとかカンディンスキーとかブラックを連想したりもするが、だんだん独自の世界へと連れて行ってくれる。

●「コンポジション」(1965)。抽象なんだけど、微妙に生物感があって、獣っぽくもあれば、魚っぽいイメージもある。渾然一体となった生。

●こちらは大地と空のようでもあり、星と宇宙のようでもあり、野原と林のようでもある。寂しげなようでいて、やはり生命に満ちあふれているような気配も。

●毎回思うが、ここのギャラリーは快適度が高い。めったに込まないし、座って休憩する場所もたくさんある。そしてオペラシティ内なので建物全体が広々していて気分がよい。

サマーミューザ開幕!ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団のワーグナー

●26日はミューザ川崎へ。今年もフェスタサマーミューザKAWASAKIが開幕。そのオープニングコンサート、ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団。全席完売。ワーグナーの「ローエングリン」第1幕への前奏曲、ベートーヴェンの交響曲第8番、ワーグナー~マゼール編の「言葉のない指環」(「ニーベルングの指環」管弦楽曲集)。これでノットがサマーミューザのオープニングを指揮するのは最後なのだろうか。寂しくなるが……。

●「ローエングリン」前奏曲は精妙。一曲目からいきなりの満腹感。ベートーヴェンの交響曲第8番は機械のような反復運動に妙味がある曲だが、さすがにノットが振ると一本調子にならず、軋むようなギクシャクがあってこそのマシーン感だと納得。ワーグナー~マゼールの「言葉のない指環」は芳醇な東響のサウンドを堪能。「指環」のハイライトにはデ・フリーヘル版もあるわけだが、マゼール版はけっこうせわしない。どんどん場面が移って寸足らず感もあるのだが、おしまいまで聴いたときの充足感はすごい。あと、ハーゲンの招集の場面の際立った異質さも印象に残る。このコンビでもっとワーグナーを聴きたくなるが、なかなかそうもいかないか。盛大な喝采があり、ノットのソロカーテンコールに。みんなノットが大好き。

●このマゼール編の「言葉のない指環」、Telarcからマゼール指揮ベルリン・フィルの録音が出たときは、すごく惹かれたものの(Telarcのジャケットがカッコいい)、そのときかぎりの編曲だと思っていた。「言葉のない指環」というけど、登場人物のいない指環というか、登場人物の影だけあって実体のない指環というか、録音ではウケてもライブ向きではないよなあ……と思いきや、予想に反して世の中に浸透している。以前、マゼール本人がN響を指揮したのを聴いた記憶。本人が広められるのは指揮者による編曲の強みではある。マゼールはオペラの作曲なんかもしてたけど、オーケストラのレパートリーには「言葉のない指環」の編曲者として名を残すことになるのだろうか。

●このマゼール編の「言葉のない指環」、Telarcからマゼール指揮ベルリン・フィルの録音が出たときは、すごく惹かれたものの(Telarcのジャケットがカッコいい)、そのときかぎりの編曲だと思っていた。「言葉のない指環」というけど、登場人物のいない指環というか、登場人物の影だけあって実体のない指環というか、録音ではウケてもライブ向きではないよなあ……と思いきや、予想に反して世の中に浸透している。以前、マゼール本人がN響を指揮したのを聴いた記憶。本人が広められるのは指揮者による編曲の強みではある。マゼールはオペラの作曲なんかもしてたけど、オーケストラのレパートリーには「言葉のない指環」の編曲者として名を残すことになるのだろうか。

「プロジェクト・ヘイル・メアリー」(アンディ・ウィアー著)

●同じ著者の前作「火星の人」に感心したので、この「プロジェクト・ヘイル・メアリー」(アンディ・ウィアー著/小野田和子訳/早川書房)も大いに気になってはいたのだが、ようやくKindleで読んだ。もうびっくりするほどおもしろい。伝統的なスタイルの純然たるSF小説、つまりサイエンスフィクションの「サイエンス」の部分がストーリーの核心をなしているのだが、それでいて万人向けの上質なエンタテインメントになっている。ジャンル小説としてこれ以上は望めないくらい完璧。上巻の途中で予想外のダイナミックな展開が起きて、思わず「うおぉ!」と声が出た。

●同じ著者の前作「火星の人」に感心したので、この「プロジェクト・ヘイル・メアリー」(アンディ・ウィアー著/小野田和子訳/早川書房)も大いに気になってはいたのだが、ようやくKindleで読んだ。もうびっくりするほどおもしろい。伝統的なスタイルの純然たるSF小説、つまりサイエンスフィクションの「サイエンス」の部分がストーリーの核心をなしているのだが、それでいて万人向けの上質なエンタテインメントになっている。ジャンル小説としてこれ以上は望めないくらい完璧。上巻の途中で予想外のダイナミックな展開が起きて、思わず「うおぉ!」と声が出た。

●物語は主人公が宇宙船のなかで目を覚ますところから始まる。長期の睡眠で記憶が曖昧になっているのだが、次第に自分のミッションを思い出す。全人類に深刻な危機を及ぼすある種の環境問題を解決するために、恒星間宇宙船に乗っているのだ……。その先の展開はあらすじすら紹介できない。巻末の解説でもしっかり配慮されているのだが、そこらのレビューとか紹介文は遠慮なくネタを割っている可能性が高いので、これ以上なにも知らないまま読むのが吉。圧倒的に。

●かなり物理や化学に強くないとこの話は書けないと思う。アイディアも思いつかないし、思いついたところで自信を持って書き進められない。

●読み終えた後に、いちばんいいシーンを読み返して反芻している。やっぱり上巻のあの場面だな。

エンカする

●最近知ってびっくりしたこと。ドラクエ等のRPGゲームで移動中に敵に出会うことを「エンカウント」と呼ぶが、これは和製英語なのだとか。ゲームの世界では普通に「ランダム・エンカウント」とか「エンカウント率」といった用語が使われているので、encountという動詞&名詞があるのかと思っていたら、そんな単語はなくて、英語ではencounterが正しい(知ってた?)。encounterの品詞は動詞&名詞で、意味はわれわれの知るエンカウントと同じ。偶然に出会うとか、(敵に)遭遇するという意味だ。ゲームの「エンカウント率」は encounter rate。

●で、近年の若者言葉では、どこかでだれかとばったり出会うことを「エンカする」というそうで、これはゲームの「エンカウント」から来ている模様。RPGゲームっぽい言い方にニュアンスの妙があって、うまい表現だなと思うと同時に、和製英語から新しい日本語が誕生していることに感動を覚える。

セイジ・オザワ松本フェスティバル オペラ「夏の夜の夢」記者懇親会

●18日の昼、東京オペラシティのリハーサル室でセイジ・オザワ松本フェスティバルの「夏の夜の夢」記者懇親会。ブリテンのオペラ「夏の夜の夢」で指揮を務める首席客演指揮者の沖澤のどか、演出・装置・衣裳のロラン・ペリーの両氏が登壇。今年はサイトウ・キネン・オーケストラによる3年ぶりのオペラ公演が実現する。フランスのリール歌劇場で初演されたプロダクションを使用。

●沖澤「初めて聴いたブリテンの音楽は『青少年のための管弦楽入門』で、パーセルの主題が使われていた。このオペラにもパーセルの影響が感じられ、楽譜にも『パーセル風に』と書かれているところがある。ブリテンのイギリス的なユーモアのセンスが魅力。日本でいえばドリフや吉本新喜劇のようなところがある。ロランさんの演出は幕が上がった瞬間に物語の世界に引き込まれるもの。音楽と合っていて、齟齬がないのがすばらしい。これはなかなかないこと」「3年前、『フィガロの結婚』でサイトウ・キネン・オーケストラを指揮したときは、序曲の冒頭を聴いた瞬間に度肝を抜かれた。ブリテンの音楽の機微を表現してくれると思う」

●ペリー「シェイクスピアを原作としたオペラはたくさんあるが、この『夏の夜の夢』はシェイクスピアの言葉を忠実にそのまま使っているのが大きな特徴。毎回、演出するたびに、作品に込められた愛や欲望に驚愕する。ブリテンの音楽が持つ魔法の力に虜になっている。どんな作品であっても、音楽の持つ力に注目して演出している」

●記者懇親会の後、同じリハーサル室で早くも始まっている稽古の模様が公開された。職人たちのコミカルな場面。まさしくドリフ的なおかしさで、とぼけた味わい。

●たまたまだけど、二日続けてブリテンの話題が続いた。「夏の夜の夢」と「戦争レクイエム」は両極の作品って感じがする。ファンタジーと現実。

ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団のブリテン「戦争レクイエム」

●19日はミューザ川崎でジョナサン・ノット指揮東京交響楽団。終戦80年の節目の年のブリテン「戦争レクイエム」。イギリス人指揮者であるノットが東響でのラストシーズンにとりあげる作品として、これほどふさわしい作品もない。今年は「戦争レクイエム」イヤーで、来月に兵庫で佐渡裕指揮PACオーケストラが、9月に広島でギャビン・カー指揮広島交響楽団が、この反戦主義者による大作を演奏する。過去を遠くからふりかえるというよりは、今や現在進行形の作品として受け止めざるを得ない。ソプラノはガリーナ・チェプラコワ、テノールはロバート・ルイス、バリトンはマティアス・ウィンクラー。初演時にブリテンは戦争の当事者国である英独ソの独唱者を起用しようと考えたが(これは叶わず、作曲者指揮の録音でようやく実現する)、その意図に添って英独露の独唱陣。合唱は東響コーラス(今回も暗譜)、児童合唱は東京少年少女合唱隊。児童合唱は3階の扉を開けた向こう側から歌っていて姿が見えず、天上から降り注ぐ立体音響といった趣。テノールとバリトンはステージ上、ソプラノは合唱団側の下手上方。字幕付き。この曲はレクイエムといっても典礼文だけを歌うのではなく、第一次世界大戦で戦死したウィルフレッド・オーウェンの英語詩が用いられており、このテキストが作品の核心をなす。なので、字幕は必須。オーウェンの詩はしばしば典礼文に対する異議申し立てのように響く。現実はこうだ、と言わんばかりに。

●ノットは先日、スイス・ロマンドとのコンビで聴いて「もうひとつの顔」を見た気がしたけど、やっぱり東響とのコンビのほうが本家というか本拠というか、みんなが同じ方向に向かって音楽を作っている感じがする。東響コーラスとともに、すごい一体感。総じて感じるのは「恐怖」かな。「レクイエム・エテルナム」冒頭にショスタコーヴィチの交響曲第5番を連想。いちばん戦慄するのは「オッフェルトリウム」。息子を犠牲に捧げようとしたアブラハムを天使が止め、代わりに雄羊が捧げられる……のかと思いきや、ここでは天使の忠告は聞かれず、息子が殺される。老人が若者を戦場に送り出すの図。「リベラ・メ」も怖い。ぜんぜん「リベラ・メ」で済まなくて、「ディエス・イレ」が帰ってくる。戦死した兵士が、己を殺した敵兵と地獄で出会う。静かに美しく終わるが、後味は苦い。

EAFF E-1サッカー選手権 韓国vsニッポン戦、2連覇を達成

●遅ればせながら、ようやくE-1サッカー選手権の韓国vsニッポン戦を観た。ここまで香港戦、中国戦は相手との実力差が大きく、もうひとつ選手の力量が見えてこない難しさがあったが、第3戦は開催国である韓国が相手。さすがに実力伯仲でタイトな試合になった。とはいえ、韓国もこちらと事情は同じ。欧州組不在のKリーグおよびJリーグの選手たちで戦っていて、この大会用の即席チーム同士の戦いという印象だ。

●遅ればせながら、ようやくE-1サッカー選手権の韓国vsニッポン戦を観た。ここまで香港戦、中国戦は相手との実力差が大きく、もうひとつ選手の力量が見えてこない難しさがあったが、第3戦は開催国である韓国が相手。さすがに実力伯仲でタイトな試合になった。とはいえ、韓国もこちらと事情は同じ。欧州組不在のKリーグおよびJリーグの選手たちで戦っていて、この大会用の即席チーム同士の戦いという印象だ。

●前半8分に早くもニッポンが先制。左サイドの相馬のクロスにファーサイドでジャーメインが余裕を持って足で合わせてゴール。前半はニッポンが優勢だったが、後半途中からは防戦一方に。引き分けでも得失点差でニッポンが優勝するという状況だったので、守勢に回るのは自然なことでもあるのだが、少々消極的というか、ボールを奪っても前に運べない展開で、キーパー大迫のファインセーブに救われた感。ニッポンが序盤のゴールを守って勝利、大会2連覇を達成。布陣はいつもの3-6-1(3-4-2-1)。右ウィングバックの望月ヘンリー海輝はスケールの大きなプレーヤーだが、まだまだ粗削り。左ウィングバックの相馬は欧州での経験も経て成熟したプレーヤーだが、ライバルの多いポジション。ジャーメイン良は今大会ブレイクした唯一のプレーヤー。ただ、欧州未経験の30歳で、ハイレベルな相手との試合経験が乏しい。ベテラン勢では稲垣祥が好印象。

●GK:大迫敬介-DF:古賀太陽、荒木隼人、安藤智哉-MF:相馬勇紀(→ 植田直通)、川辺駿(→ 宇野禅斗)、稲垣祥、望月ヘンリー海輝-宮代大聖(→佐藤龍之介)、ジャーメイン良(→原大智)-FW:垣田裕暉(→細谷真大)。大きい選手がたくさんいる。望月192cm、安藤190cm、荒木186cm、垣田187cm、植田186cm、原191cm。

永野英樹 ピアノ・リサイタル

●16日は東京文化会館小ホールで永野英樹ピアノ・リサイタル。アンサンブル・アンテルコンタンポランでの演奏やオーケストラのなかの奏者として聴く機会はなんどもあったが、ソロ・リサイタルを聴くのは初めてかも。プログラムが実に魅力的。前半にスカルラッティのソナタを5曲とアルベニス「イベリア」第2集(ロンデーニャ、アルメリア、トゥリアーナ)、後半は生誕100年のふたり、ブーレーズの「天体暦の1ページ」とベリオの「セクエンツァ IV」、おしまいにラヴェルの「夜のガスパール」。

●伊仏西のラテンヨーロッパ・プロで、とりわけ前半はスカルラッティのイベリア半島での活動をふまえればスペイン・プロでもある。スカルラッティのソナタは続くアルベニスを予告するかのように官能性と情熱に富む。前半だけでも聴きごたえ十分だが、後半はさらにパワーアップ。ブーレーズの「天体暦の1ページ」は5分ほどのミニチュア的な楽曲。エッセンスを凝縮したブーレーズliteみたいな。ベリオは精悍、清冽。ブーレーズとベリオはセルフ譜めくりで。圧巻はラヴェル「夜のガスパール」。磨き上げられたヴィルトゥオジティ。とりわけ第2曲「絞首台」が印象的。アンコールにラヴェルの「水の戯れ」、さらに「ハイドンの名によるメヌエット」。充実の一夜。

●スカルラッティのソナタ5曲、番号を書いておくと、K208/L238、K54/L241、K310/L248、K145/L369、K141/L422ということなんだけど、21世紀にもなってカークパトリック番号とロンゴ番号を併記しなければいけないのは惜しい気がする。どちらかに統一してほしいが、きっとカークパトリック派とロンゴ派の間で今川焼派vs大判焼き派みたいな終わりなき論争がくりひろげられているのであろう。両者を満足させる大統一番号を考案できないものか。

シルヴァン・カンブルラン指揮読響のバーンスタイン、ガーシュウィン、ムソルグスキー他

●15日はサントリーホールでシルヴァン・カンブルラン指揮読響。前半にバーンスタインの「キャンディード」序曲、ガーシュウィンのピアノ協奏曲(リーズ・ドゥ・ラ・サール)、後半にバルトークのルーマニア民俗舞曲(弦楽合奏版)、ムソルグスキー~ラヴェルの組曲「展覧会の絵」。久々に聴いたカンブルランと読響コンビ。期待通り、明瞭で華やか、そして俊敏。常任指揮者時代を懐かしむ。前半のバーンスタインとガーシュインにフランス音楽っぽさを感じる。「キャンディード」は爽快。ガーシュウィンのピアノ協奏曲でソロを弾いたリーズ・ドゥ・ラ・サール、たしかデビュー間もない頃にラ・フォル・ジュルネで知ったと思うが、その後、着実にキャリアを積み重ねて成熟したピアニストになった。強靭、硬質、真摯。めちゃくちゃカッコいい曲なので、第1楽章が華やかに終わったところで拍手が少し出た。わかる。フランスのピアニストとフランスの指揮者がこうしてピアノ協奏曲を演奏しているわけで、かつてラヴェルに弟子入りを志願したガーシュウィンも草葉の陰で喜んでいるはず。ソリストアンコールの前にメッセージを述べ、平和への祈りを込めてメシアンの「おお、聖なる饗宴よ」。

●後半、バルトークのルーマニア民俗舞曲は闊達。カンブルランなりの民謡調なのか。ムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」は洗練され、すっきりさわやか。この曲、原曲の土臭さに対してラヴェルの編曲は華麗でスマートなんだけど、それゆえに原曲は古びないけど、ラヴェルの編曲はいずれ賞味期限切れになるんじゃないか、って感じることがある。ぜんぜんそうなってないけど。堪能。カーテンコールをくりかえした後、カンブルランのソロカーテンコールに。カンブルランはすごく楽しそう。

三菱一号館美術館 「ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」

●三菱一号館美術館で開催中の「ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」へ(~9/7)。オランジュリー美術館とオルセー美術館のコレクションからルノワールとセザンヌの代表作約50点が集められている。絵もさることながら、ここは建物も立派。

●もっぱら関心のあるのはセザンヌのほう。上は「セザンヌ夫人の肖像」。人だかりができていた。顔色と背景が似たような色彩で、表情が読めない。顔の背景化。

●こちらはセザンヌ「スープ鉢のある静物」。たくさんある静物画のひとつだが、特徴は背景に絵が飾られている点で、背景の壁の左側に描かれているのはピサロの「ジゾー通り、ガリアン神父の家」なのだとか。画中画、メタい。

●内部の階段から見上げた窓。こんな調子であちこち趣がある。すばらしい快適空間なのだが、ここは常設展がないので、足を運ぶ機会がなかなか巡ってこない。

●セザンヌの「わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご」。山ほどリンゴを描いたセザンヌ。リンゴって、比較的日持ちもするので絵の題材としてはいいのかもしれない。あるいはリンゴが大好きだったのかもしれない。で、見逃せないのは砂糖壺。つまり、リンゴを砂糖といっしょに食べたわけだ。19世紀のリンゴはまちがいなく現代の「ふじ」や「王林」ほど甘くはなかったはず。酸味が強かったのではないだろうか。

●ルノワールからも一点。「いちご」。この絵を選んだのは、おいしそうだったからなのだが、やはりここにも砂糖壺と思しきものがある。スプーンで砂糖をすくって、イチゴにまぶして食べていたのだろう。リンゴに比べれば、イチゴに砂糖をまぶすのは、想像がつく。日本にもイチゴに砂糖と牛乳をかける食べ方があった。かつてのイチゴは今の「あまおう」や「とちおとめ」よりもずっと小さく、甘さも控えめだったのだ。セザンヌとルノワールの絵画を眺めながら、果物の品種改良の技術に思いを馳せる……。

EAFF E-1サッカー選手権 ニッポンvs中国、ニッポンvs香港

●ニッポン代表の正式なタイトルマッチではあるのだが、シーズンオフの欧州組が不在のため、国内組だけで編成されたチームで戦うのがEAFF E-1サッカー選手権。東アジアの大会ということで、ホスト国の韓国とニッポン、中国、香港の4チームで総当たりをする。なにせ今や代表クラスのみならず、多くの有力選手が欧州に渡ってしまったので、このチームはBチームどころか、Cチーム、Dチームくらいのメンバー構成。ただ、これまでにもE-1選手権でブレイクして、その後、チームの柱になった選手は何人もいるので(たとえば伊東純也)、選手選考の場としては機能している。

●ニッポン代表の正式なタイトルマッチではあるのだが、シーズンオフの欧州組が不在のため、国内組だけで編成されたチームで戦うのがEAFF E-1サッカー選手権。東アジアの大会ということで、ホスト国の韓国とニッポン、中国、香港の4チームで総当たりをする。なにせ今や代表クラスのみならず、多くの有力選手が欧州に渡ってしまったので、このチームはBチームどころか、Cチーム、Dチームくらいのメンバー構成。ただ、これまでにもE-1選手権でブレイクして、その後、チームの柱になった選手は何人もいるので(たとえば伊東純也)、選手選考の場としては機能している。

●で、8日の第1戦はニッポン 6対1 香港で大勝。レベル差が大きすぎて追い風参考記録みたいなものだが、代表デビューのジャーメイン良が前半だけで4ゴールをゲット。香港は帰化選手が大勢いて国際色豊か。続く第2戦は12日の中国戦でニッポン 2対0 中国。ニッポンは先発メンバー全員を入れ替えた。細谷真大と望月ヘンリー海輝の見事なゴール。観客は1661人しかいなかった。優勝をかけた第3戦は韓国戦なので、完全アウェイになるはず。布陣はどちらの試合も3バック。3-6-1というか、3-4-2-1というか。中国代表に元鹿島のブラジル人、セルジーニョがいた。今月2月に中国に帰化したとか。

●即席チームでもあり試合内容について言うことはないのだが、代表メンバーについて感じるのは、ベテランや復帰組が目立つということ。本来なら次代の代表候補が選ばれる大会だが、有望な若手はだんだん代表に定着するより前に欧州に移籍するようになった。今大会でも、代表デビューとなるはずだった川﨑颯太が、マインツへの移籍手続きのためチームを離脱。長友佑都みたいに38歳で中国戦にフル出場する(3バックの左を務めた)みたいな例は極端にせよ、中盤で存在感を示した稲垣祥は33歳。香港戦でゴールを量産したジャーメインも、代表デビューとはいえ30歳のベテランだ。欧州から帰国組の川辺駿は29歳、相馬勇紀は28歳、植田直通は30歳と、成熟度が高い。もちろん本当に若い選手もたくさんいるのだが、「若手中心」とは言いづらいかな、と。

●これはまちがいなく日本サッカー成長の証でもあるんだけど、背景には円安もあるはず。Jリーガーはお買い得なのだ。Jリーグそのものはバブル経済を追い風に誕生したので、リーグ創設時は円が強く、現役ブラジル代表のレギュラー選手がごろごろいた。時代は変わる。

約20年ぶりに更新されたCDリッピングツール CD2WAV32

●「窓の杜」を眺めていたら、「CD2WAV32が令和に復活。寿命間近かもしれないCDをリッピングしてみた」という気になる見出しが目に入った。記事の最初の一文は「CDで音楽を聴く人を見かけなくなった令和7年、CDリッピングツールCD2WAV32の最新版が公開された」。なかなかパンチが効いているが、世間一般ではそれが真実だろう。で、このリッピングという言葉にも懐かしさが漂うところだが、ともあれCD2WAV32が20年ぶりに更新され、Windows 11専用のツールとして生まれ変わった。CDのリッピングにはいろいろなツールがあって、標準搭載のWindows Media Player Legacyでもたぶんまだ可能だとは思うが、専用ツールを使えばもっと使いやすいにちがいない。

●で、件の記事では、CDの耐用年数は30年程度とされるので(諸説あり)、古いCDはリッピングしておくと安心だよ、と記される。親切である。が、ここを読んでいるみなさんには、もはやそういう段階を超越している方も多いのでは。CDも何千枚という単位になれば、リッピングなど非現実的。そして、初期のCDはすでに余裕で30年以上経っている。だったら、もうしょうがない。もし聴けなくなったらそれまでのもの。悟りの境地だ。ストリーミングで提供される音源はある日突然なんらかの理由(たとえば権利上の理由)で聴けなくなるかもしれないという可能性がよく指摘されるが、CDだって事情はたいして変わらないということか。

●その意味ではダウンロードで音源を購入して、しっかりバックアップをとるのが最強なんだろうけど、どう考えても少数派。

●それと同じ記事で知って衝撃だったのは、「CDDBサーバー freeDB.org は5年前に閉鎖されており」という話。えっ、マジっすか。代替手段がなくはないようだけど、輸入盤のマイナーレーベルに対応しているとは思えないので、もはやリッピングしてもメタデータ(楽曲情報)を拾えないのか? いや、どうなのかな、それともできるのかな。試してみればすぐにわかるけど、うーん、面倒だな……。

ふたたびジョナサン・ノット指揮スイス・ロマンド管弦楽団、「春の祭典」他

●9日はサントリーホールへ。昨晩に続いてのジョナサン・ノット指揮スイス・ロマンド管弦楽団。この日はソリストにHIMARIが登場するとあってか、全席完売。プログラムはジャレルの「ドビュッシーによる3つのエチュード」、シベリウスのヴァイオリン協奏曲(HIMARI)、ストラヴィンスキーのバレエ「春の祭典」。昨日書き忘れたけど、弦は対向配置。開演前の楽員入場はアメリカのオーケストラと同様、各自が自分のタイミングで入って音出しをする方式。

●一曲目、ジャレルの「ドビュッシーによる3つのエチュード」はたぶん初めて聴いたけど、ドビュッシーの12の練習曲から第9、10、12曲を抜粋して管弦楽用に編曲したという曲。完全にドビュッシー・スタイルのオーケストレーションで、本物?ってくらいのドビュッシー感。シベリウスのヴァイオリン協奏曲では、先日ベルリン・フィルへのデビューが話題を呼んだHIMARIが主役。14歳ということだが、遠目には年齢以上に年少に見える。みずみずしいソロ。オーケストラは彫りの深い音楽で応える。大喝采の後、ソリスト・アンコールでイザイの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第6番。すっかり手の内に入った作品のようで、鮮烈。感嘆するとともに、ただただ健やかな成長を願うばかり。HIMARIのお母さん、吉田恭子も有名なヴァイオリニスト。昔、お母さんのCDについて原稿を書いた記憶がある……。

●後半、ストラヴィンスキー「春の祭典」は、前夜の「ペトルーシュカ」と同様、オーケストラの持ち味が出ていたと思う。カラフルで明るく、パステルカラーみたいな清爽さ。ノットが意匠を凝らした鮮度の高い「春の祭典」で、キレも十分、推進力と弾力性を感じる。終盤はスリリング。この日もノットの短いスピーチが入って、アンコールとしてラヴェルの「マ・メール・ロワ」終曲の「妖精の園」。このオーケストラにぴったりの選曲だろう。柔らかくて優しい。爽快な幕切れの後、拍手が続いたが、多くの楽員たちはそのままステージに残って記念撮影大会に。ノットも登場して喝采を浴び、流れで記念撮影の和に入った。わしゃわしゃとした祝祭感がなかなかよい。

●記念撮影の様子をメタ記念撮影する人たち……の様子を撮ったメタメタ記念撮影。

ジョナサン・ノット指揮スイス・ロマンド管弦楽団の「ペトルーシュカ」他

●8日はミューザ川崎でジョナサン・ノット指揮スイス・ロマンド管弦楽団。東京交響楽団のホームであるミューザ川崎で、ノットが別のオーケストラを指揮している。これはパラレルワールドに迷い込んだような不思議な光景。ノットは2017年よりスイス・ロマンド管弦楽団の音楽&芸術監督を務めている。

●プログラムはオネゲルの交響的運動第2番「ラグビー」、ショスタコーヴィチのチェロ協奏曲第1番(上野通明)、ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」(1911年版)。オネゲルは一応「お国もの」ということになるのか。「ラグビー」は好きな曲なんだけど、ライブで聴く機会はかなり貴重。スマートな演奏で爽快。同じフットボール仲間ということで、自分はサッカーのイメージで聴く。イメージとしては両チームともコンパクトな陣形を保ったままプレッシングの応酬を続けるモダンフットボールで、スコアは0対0だ。ショスタコーヴィチでは上野通明が縦横無尽のソロ。切れ味鋭く、気迫に満ち、しかも美音。この曲、初めて聴いたときから、冒頭主題の反復がなにかの警告みたいだなーと感じている。耳について離れない執拗さ。一本しかないホルンが活躍する珍しい曲。ソリスト・アンコールはプロコフィエフの「子供のための音楽」から「行進曲」。これはウィットに富んだ楽しい曲。

●後半のストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」は1947年の改訂版ではなく、より大編成の1911年版。改訂版のほうが色鮮やかでシャープな印象があるが、作品が当初与えた衝撃を重視してのノットらしい選択。情報量の多い細密なカオスが愉悦をもたらす。カラフルだけど、透明感があり、ふっくらと柔らかい質感のサウンドで、オーケストラの持ち味が出ていたと思う。満喫。とても盛り上がる曲なんだけど、最後はホラーのように不気味な叫びで終わるのが「ペトルーシュカ」。これで終わるわけにはいかないと、ノットはスピーチをして、その3年前に作曲された「花火」をアンコールに演奏。これもオーケストレーションがカラフルで、華やかに幕を閉じた。来日オーケストラのアンコールは気軽に聴ける有名曲が選ばれることが多いけど、こういう気の利いた選曲をしてくれるのがノット。ありがたし。

●カーテンコールをくりかえした後、ノットのソロ・カーテンコールに。なんだか東響のときとは違った雰囲気だなーと思っていたけど、ノットも楽員もみんなネクタイをせずにシャツの襟を開いているからなのかも。

「成瀬は天下を取りにいく」(宮島未奈著)が文庫化

●これは青春小説の名作だと思う。シリーズ累計135万部(!)を突破した2024年本屋大賞受賞作ということで、今さら紹介するまでもないが、「成瀬は天下を取りにいく」(宮島未奈著/新潮文庫)はとてもよい。連作短編集の形をとっており、滋賀県大津市に住むヒロイン、成瀬あかりの中学2年生から高校3年生までのエピソードが描かれる。成瀬は自分をナチュラルに信じることができる人間で、やりたいと思ったことをなんでもやってしまう。とてもまっすぐで優秀な子で、他人の目を一切気にしない。特徴的なのは各ストーリーごとに視点が入れ替わり、周囲の人物から見た成瀬が描かれるところ。成瀬は常に他者から見つめられる存在で、本人の内面は一貫して描かれない。そこがいい。読後感は爽やか。子どもは子どもの読み方で、大人は大人の読み方で楽しめる。

●これは青春小説の名作だと思う。シリーズ累計135万部(!)を突破した2024年本屋大賞受賞作ということで、今さら紹介するまでもないが、「成瀬は天下を取りにいく」(宮島未奈著/新潮文庫)はとてもよい。連作短編集の形をとっており、滋賀県大津市に住むヒロイン、成瀬あかりの中学2年生から高校3年生までのエピソードが描かれる。成瀬は自分をナチュラルに信じることができる人間で、やりたいと思ったことをなんでもやってしまう。とてもまっすぐで優秀な子で、他人の目を一切気にしない。特徴的なのは各ストーリーごとに視点が入れ替わり、周囲の人物から見た成瀬が描かれるところ。成瀬は常に他者から見つめられる存在で、本人の内面は一貫して描かれない。そこがいい。読後感は爽やか。子どもは子どもの読み方で、大人は大人の読み方で楽しめる。

●で、クラシック音楽ファン的に見逃せないのは、これが膳所(ぜぜ)を舞台にした物語であるところで、膳所で思い出すのはびわ湖ホール。びわ湖ホールはJR膳所駅から徒歩圏内。駅を出ると、小説の舞台にもなったときめき坂だ。びわ湖ホールに向かう途中にあるショッピングセンター、Oh!Me大津テラスの食料品売り場、フレンドマートで成瀬がアルバイトをしていたという設定。惜しい、一昨年、びわ湖ホールに遠征した際には、まだこの本を読んでおらず、Oh!Me大津テラスには立ち寄ったものの、食料品売り場には行かなかった。今だったら、聖地巡礼できたのに!

●続編の「成瀬は信じた道をいく」もおもしろい。成瀬は大学生になる。フレンドマートにやってくるクレーマー主婦と成瀬の交流が秀逸だと思った。

●続編の「成瀬は信じた道をいく」もおもしろい。成瀬は大学生になる。フレンドマートにやってくるクレーマー主婦と成瀬の交流が秀逸だと思った。

カリーナ・カネラキス指揮東京都交響楽団のマーラー「巨人」他

●4日はサントリーホールでカリーナ・カネラキス指揮都響。ラヴェルのピアノ協奏曲(アリス=紗良・オット)、マーラーの交響曲第1番「巨人」というプログラム。チケットは完売。アメリカ出身のカネラキスはこれが日本デビュー。一曲目から協奏曲だったので、舞台袖からアリス=紗良・オットとカネラキスのふたりが颯爽と登場。ふたりともカッコいい。ぱっとステージが華やいだ雰囲気に。アリス=紗良・オットのラヴェルは以前にも聴いた記憶があるが、すっかり手の内に入った作品といった様子で、のびのびと爽快に。しっかりと日本語のスピーチを入れてから、アンコールにペルトの「アリーナのために」。チルい曲。袖に引っ込むときは裸足でスタスタと駆けていく。ふふ。

●後半はマーラー「巨人」は、つい先日もタルモ・ペルトコスキ指揮N響で聴いたばかり。ともに気鋭のデビューということもあり、どうしたって比較してしまう。ペルトコスキが野心的な解釈で奮闘していたのに比べれば、カネラキスはずっと穏当な解釈。ダイナミクスも上にも下にもいくぶん控えめで、流麗な横の流れが印象的。明瞭なサウンドで表からも裏からも光を当てたようなマーラーで、ほとんど快活といってもいいほど。おしまいはアッチェレランドとともに輝かしく。前半のラヴェルもそうだが、後半も好みの分かれるところかと思ったが、カーテンコールをくりかえした後、指揮者のソロカーテンコールまであった。意外な気もしたけど、青春の音楽と考えればこういうスタイルがふさわしいのか。

●第3楽章、コントラバスのソロが朗々として立派。この曲、よく童謡の「フレール・ジャック」と説明されるが、日本で親しまれているのは断然「グーチョキパーでなにつくろう」だろう。保育園、幼稚園の定番手遊び歌。グーチョキパーでなにを作るか。ワタシのお気に入りは、グーとパーでヘリコプターだ。グーとチョキでカタツムリもよい。

「フリアとシナリオライター」(マリオ・バルガス=リョサ著/野谷文昭訳/河出文庫)

●未読だったバルガス=リョサの「フリアとシナリオライター」(野谷文昭訳/河出文庫)を読む。夏に岩波文庫から「世界終末戦争」が刊行されると聞き、その前に軽く読めそうなものを一冊と思って。いやー、怖いくらいに傑作。こういう軽快なタッチの小説を書いても、やっぱりバルガス=リョサは偉大だ。後にノーベル文学賞を受賞する(そしてペルー大統領選に出馬してフジモリに敗れる)作家の半自伝的青春小説。主人公はラジオ局で働く作家志望の大学生で、義理の叔母であるフリアとの恋がストーリーの軸になっている。フリアは実在の人物で、このロマンスは実話なんだとか。びっくり。

●未読だったバルガス=リョサの「フリアとシナリオライター」(野谷文昭訳/河出文庫)を読む。夏に岩波文庫から「世界終末戦争」が刊行されると聞き、その前に軽く読めそうなものを一冊と思って。いやー、怖いくらいに傑作。こういう軽快なタッチの小説を書いても、やっぱりバルガス=リョサは偉大だ。後にノーベル文学賞を受賞する(そしてペルー大統領選に出馬してフジモリに敗れる)作家の半自伝的青春小説。主人公はラジオ局で働く作家志望の大学生で、義理の叔母であるフリアとの恋がストーリーの軸になっている。フリアは実在の人物で、このロマンスは実話なんだとか。びっくり。

●が、ロマンスだけではバルガス=リョサの小説にはならないわけで、主人公のストーリーが描かれるのは奇数章だけ。偶数章ではぜんぜん関係のない奇想天外な物語が混入してくる。これが妙に通俗的で、でもやたらとおもしろい。なんなんだこれはと思って読み進めていると、やがてこれらのサブストーリーは、登場人物のひとりである天才シナリオライターが書いているラジオ劇場なのだと気づく。一種の枠物語なんである。で、この天才シナリオライターがまたとびきりの奇人で、やはり実在のモデルがいるのだとか。メタフィクション的な仕掛けを施し、さらに作家志望の主人公と奇人のシナリオライターというふたりの物書きを登場させることで、これは「書くことについての物語」になっている。

●そういえば「都会と犬ども」(街と犬たち)でも章ごとに複数の視点が使い分けられ、そのなかで一人称の「僕」がだれなのかわからないまま進むという趣向がとられていた。あれに比べればシンプルだが、「フリアとシナリオライター」でも語りの構造のおもしろさは健在。

●笑ったのは、放送局がラジオ劇場の台本を目方で買っていたというくだり。70キロもの紙の束を読めるはずがないから、中身なんか読まずに台本を買う。読まないのだから、中身の質もわからないし、単語数やページ数を数えることもできない。だから牛肉やバターのように目方で原稿を買うというわけ。

●関連する過去記事

「街と犬たち」(バルガス・ジョサ/寺尾隆吉訳/光文社古典新訳文庫)=「都会と犬ども」の新訳

「街と犬たち」(バルガス・ジョサ/寺尾隆吉訳/光文社古典新訳文庫) その2

「街と犬たち」(バルガス・ジョサ/寺尾隆吉訳/光文社古典新訳文庫) その3

「緑の家」(バルガス=リョサ著)

バルガス・リョサ vs バルガス・ジョサ vs バルガス=リョサ

東京都現代美術館 岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here

●東京都現代美術館で開催中の「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」(~7/21)へ。1980年代の初期作品を含めつつ、20年代以降の新作がドカンつ集められた展覧会。会場に入るとまずは壁に上の写真のような立体作品がたくさん展示されている。「あかさかみつけ」とか「おかちまち」とか「そとかんだ」というタイトルで、「あかさかみつけ」にも色違いがいっぱいある。

●こんなふうに、わりと間隔広めでずらりと。「あかさかみつけ」という題から、もしかして地下鉄の赤坂見附駅の構造が簡略化、抽象化されているのかなと思ったんだけど、ぜんぜん違うっぽい。そもそも外神田って駅はないし。

●展示の中心となるのは20年代の新作。これがすごい迫力なのだ。上の写真が典型的なスタイルなんだけど、視覚的な情報量に加えて、作品タイトルがめちゃくちゃ長くて、とんでもないことになっている。たとえば上の左の絵は「おサカナたちは成長してゆくご自分の姿などにはお気づきにならない、だからこそは思う壶。誘いの水が水なのだから(地理には明るい)。海の下だろうと雪の中だろうと違わない(魂は舞いはじめ先へ急ぐ)、もう目覚めることもないだろう。」というタイトル。マジで。右は「淡水水産物つまりおサカナ、といっても人の放流したアユやニジマスを穫って暮らしている。水面から水の裏を見透す(背後に食客三千)。水を飲み、氷を食べる暮らしと違わない(水は凍って大きく膨らむ)、だからサカナたちから税を奪う。」と題されている、絵のタイトルがすでに詩みたいな?

●作品の量がすさまじくて、しかも一作一作にそんな長いタイトルが付いていて(ものによって英語の長文だったりする)、だんだんこちらの感覚が麻痺してくるような饒舌さ。量によって伝わるなにかがあるという発見。

山田和樹指揮バーミンガム市交響楽団、バーミンガム現代音楽グループ

●30日は東京オペラシティで山田和樹指揮バーミンガム市交響楽団。プログラムはショスタコーヴィチの「祝典序曲」、エルガーのチェロ協奏曲(シェク・カネー=メイソン)、ムソルグスキー~ヘンリー・ウッド編の組曲「展覧会の絵」。開演直前に山田和樹が登場して短いトーク。ショスタコーヴィチの「祝典序曲」でバンダに千葉県立幕張総合高校の生徒たちが登場するという案内あり。日本ツアーの各地でそれぞれの地元の生徒たちと共演するそうで、「外国からオーケストラが来て、ただ演奏会を開いて帰るだけの時代は終わりつつある」といった趣旨の話があった。「祝典序曲」のおしまいでオルガン席のあたりに高校生たちのバンダが登場。立派な演奏で、終わると大喝采。高校生たちにはとてつもない貴重な音楽体験になったはず。感動的な光景。

●エルガーのチェロ協奏曲では、噂のチェリスト、シェク・カネー=メイソンが登場。イギリスではジャンルの枠を超えたスターのようだが、日本で協奏曲を弾くのはこれが初めて。山田和樹が熱望して今回のツアーに参加。まだ26歳。髪を短くしたことを知らなかったので、「アー写」との違いにびっくり。深く温かみのある音色がすばらしい。決して派手ではないのだが、歌心にあふれたまっすぐな音楽。アンコールはピッツィカートのみの曲で、なにかわからなかったのだが、ボブ・マーリーの She used to call me dadaという曲だと後で知る。シェクがボブ・マーリーを弾くという、このあたりの文脈が自分には見えないところ。

●メインはムソルグスキー~ヘンリー・ウッド編の組曲「展覧会の絵」。ヘンリー・ウッド卿といえばプロムスの創設者であり、音楽祭の顔。一種の「お国もの」という選曲。有名なラヴェル版よりも先に作られた編曲。編曲のコンセプトはラヴェルとはまったく違っていて、まずプロムナードが冒頭にしか出てこない。絵と絵の間をそぞろ歩く様子として曲間になんども姿を見せるという趣向がカットされているのだ(プロムナード・コンサートの創始者なのに!)。金管合奏で始まり弦楽器が受け継ぐプロムナードは、ラヴェル版ともストコフスキ版とも違ったテイスト。全体に饒舌というか説明的で、オルガンまで入った大編成のオーケストラのあらゆる機能を使わずにはいられないといった様子。作曲家よりも指揮者の発想なのかなと感じる。ラヴェルの洗練度を痛感するが、一方でヘンリー・ウッド版ならではのワイルドなおもしろさがあって、ところどころで「そう来たか!」という驚きがある。アンコールにウォルトンの戴冠式行進曲「宝玉と王の杖」(宝玉と勺杖)。これは本当の「お国もの」。この曲、前回に聴いたのは山田和樹指揮日本フィルだったと思うが、今度はバーミンガム市交響楽団の演奏で聴くことになるとは。勢いがあって、格調も高く、高揚感あふれる幕切れ。

●ところで、これは書き留めておく必要があるのだが、本公演の開演に先立って、東京オペラシティの地下のリサイタルホールで山田和樹指揮バーミンガム現代音楽グループのミニコンサートが開かれた。扱いとしては別公演で、オーケストラの公演が19時開演なのに対して、こちらは18時開演。30分予定の公演なのだ。これはおもしろいアイディア。しかも、藤倉大の「アンセム」(2023)日本初演、レベッカ・サンダースの「スターリング・スティル」(2006)、藤倉大の笙協奏曲(2024)日本初演の3曲も。笙は出会ユキ。「アンセム」はわれわれのアンセム、つまり「君が代」の再構築。しかしどんな形であらわれようとも、「君が代」に対しては条件反射で心のなかで歌ってしまう自分を発見。心はスタジアムでの代表戦。笙協奏曲では笙の表現力の想像以上の高さに感嘆。また聴いてみたい。この公演でも冒頭に山田和樹が短く話した。公演が終わると18時40分くらいだったので、その後、ほとんど間を置かずにコンサートホールの開演前トークに出てきたわけで、ノンストップ山田和樹劇場だった。ずっと走り続けている。

調布国際音楽祭「鉄道×音楽 Take the“KEIO”Train!」

●28日は調布国際音楽祭で調布市グリーンホールへ。「鉄道×音楽 Take the“KEIO”Train!」と題されたまったくユニークなコンサート。筋金入りの鉄道ファンとして知られる上野耕平のサクソフォン、鈴木優人のピアノ、トークゲストの市川紗椰による熱い鉄道トークに、廣津留すみれのヴァイオリンと森下唯のピアノが加わる。演奏曲はすべて鉄道由来の曲ばかり。ブルートレインのチャイムに用いられたハイケンスのセレナーデ、上野耕平の特殊奏法が炸裂する「電車でGO!」サクソフォンによるモーター音演奏(運転席からの映像付き)、森下唯のアルカン「鉄道」(最強の鉄道名曲だ)、多梅稚~山中惇史編「鉄道唱歌-900番台」、サクソフォンとピアノによるドヴォルザークの「新世界より」第2楽章などなど。鉄道ファンはもとより、鉄道ファンでなくても大笑いしてしまうような熱のあるトーク。調布駅が地上駅だった頃の話題など、地元トークも満載。

●驚きは黛敏郎作曲の0系新幹線車内メロディ(黛敏郎チャイム)。車内メロディとしていったん使われたが苦情が多くて短期間の使用に終わったという、モダンなチャイム。これを実用した国鉄はすごい。おしまいは挾間美帆編のTake the "KEIO" Trainで華やかに。「A列車で行こう」 Take the 'A' Train ならぬ「京王電鉄で行こう」。さらにアンコール代わりに客席もいっしょに歌う「線路は続くよどこまでも」。もちろん帰宅は京王線で。